发布时间:2025-09-10

发布时间:2025-09-10 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在竞技体育与全民健身交织的今天,运动损伤的阴霾始终笼罩着训练场。数据显示,超过60%的运动员因技术动作偏差导致慢性劳损,而普通健身者中因力量失衡引发的关节损伤占比更高。如何突破传统训练的“经验主义”桎梏?生物力学评估技术正以精准量化肌力参数的方式,为运动训练注入科学基因。

1. 技术动作的“隐形缺陷”

篮球运动员的急停跳投中,若膝关节内扣角度超过15°,髌骨压力将激增3倍,长期训练易引发髌骨软化症。传统教练依赖肉眼观察,难以捕捉毫秒级动作偏差。

2. 力量训练的“效率陷阱”

马拉松选手若盲目追求深蹲重量,股四头肌过度发达而腘绳肌力量不足,会导致髋关节前后肌力比失衡,增加前交叉韧带断裂风险。传统力量训练缺乏肌群协同性评估。

3. 损伤预防的“滞后困局”

足球运动中,踝关节内翻损伤占急性损伤的65%,但传统训练多在损伤发生后进行康复,而非通过生物力学模型预测风险。预防性干预的缺失使训练体系陷入被动。

1. 多模态数据采集系统

惯性传感器网络:通过12轴IMU传感器实时捕捉运动员身体各环节的加速度、角速度,构建三维运动模型。

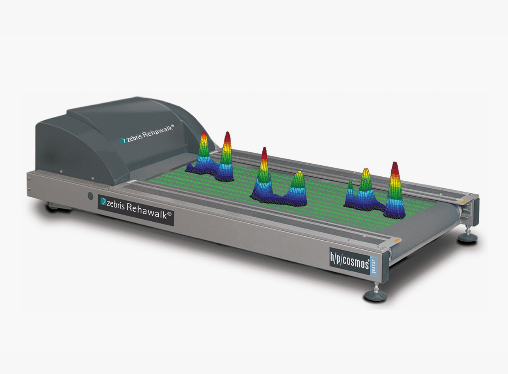

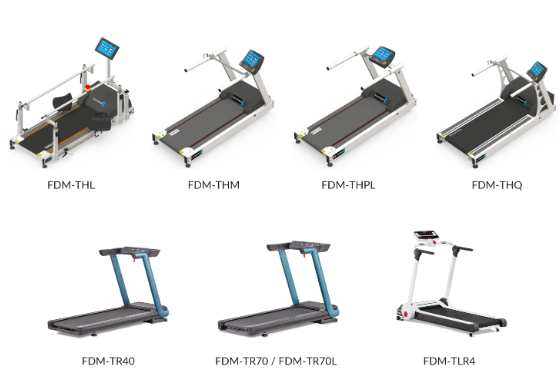

动态力平台矩阵:在起跑器、跳箱等训练器械中嵌入压力传感器阵列,精确测量地面反作用力的时空分布。

表面肌电同步监测:采用32通道肌电仪,以1000Hz采样率记录肌肉激活时序,解析主动肌与拮抗肌的协同模式。

2. 肌力参数的量化解析

关节力矩图谱:通过逆动力学模型计算膝关节在屈伸过程中的净力矩,识别股四头肌与腘绳肌的发力失衡点。

发力率(RFD)曲线:利用高速摄像机捕捉杠铃起举阶段0-200ms的力增长速率,优化神经肌肉募集效率。

能量损耗系数:基于运动学数据计算动作过程中的机械能转化效率,定位技术动作的“能量黑洞”。

3. 个性化模型构建

以某省田径队短跑项目为例,通过采集运动员的肌纤维类型比例、关节活动度、跟腱弹性模量等参数,构建数字孪生模型。该模型可模拟不同训练负荷下的肌力响应,为教练制定“一人一策”提供数据支撑。

1. 技术动作的“毫米级修正”

在跳高项目中,生物力学评估发现运动员助跑阶段足底压力中心偏移量达3.2cm,导致起跳时垂直冲量损失18%。通过定制鞋垫调整压力分布,运动员成绩平均提升0.15米。

2. 力量训练的“靶向强化”

针对游泳运动员的肩关节损伤高发问题,评估显示其肩袖肌群与三角肌的发力时序存在0.3秒延迟。通过设计弹力带抗阻训练,优化肌肉激活顺序,使肩峰下间隙压力降低40%。

3. 损伤预防的“前瞻性干预”

对青少年篮球运动员的跟腱进行超声弹性成像与生物力学建模,预测出高风险个体的跟腱刚度低于安全阈值。通过离心收缩训练增加肌腱胶原纤维密度,使损伤发生率下降67%。

AI驱动的实时反馈:将生物力学数据接入可穿戴设备,通过边缘计算实现动作偏差的毫秒级预警。

虚拟现实训练场:构建包含真实物理引擎的VR环境,让运动员在数字空间中预演技术动作的力学效果。

基因-力学交叉研究:探索肌纤维类型分布与力量训练响应的遗传关联,为精英运动员选材提供分子级依据。

Q1:生物力学评估能完全替代教练经验吗?

A:评估提供量化依据,但教练经验在技术动作的审美判断、运动员心理激励等方面不可替代,二者是互补关系。

Q2:普通健身者需要生物力学评估吗?

A:对于有慢性疼痛或运动损伤史的人群,评估可精准定位力量失衡点;健康人群可通过基础动作筛查预防损伤。

Q3:评估设备是否会影响运动表现?

A:现代无线传感器重量不足20克,对动作干扰可忽略;实验室级设备仅用于科研或精英运动员。

Q4:肌力提升后需要重新评估吗?

A:建议每8-12周进行动态评估,肌肉适应训练负荷后力学特性会发生变化,需及时调整训练方案。

Q5:生物力学评估能预测运动天赋吗?

A:通过评估关节活动度、肌肉弹性等参数,可识别潜在优势项目,但天赋表达还需结合心理、战术等多维度因素。

生物力学评估通过量化肌力参数、解析动作力学链、构建个性化模型,正在重塑运动训练的科学范式。从技术动作的毫米级修正到损伤预防的前瞻性干预,这项技术不仅提升了训练效率,更构建起“评估-训练-反馈”的闭环系统。随着AI与可穿戴技术的融合,未来每个运动员都将拥有专属的“力学教练”,让科学训练真正成为竞技体育的基石。