发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在康复医学领域,动作质量评估长期依赖治疗师的主观观察,存在评估维度单一、反馈滞后等问题。例如,脑卒中患者进行上肢抓握训练时,治疗师仅能通过肉眼判断动作幅度,却难以量化关节活动速度、肌肉发力顺序等关键指标。这种评估方式导致30%以上的患者因动作代偿引发二次损伤。

随着微机电系统(MEMS)技术的突破,惯性传感器凭借毫米级精度、毫秒级响应的特性,正在重构康复训练的评估范式。通过三维空间运动捕捉,传感器可实时解算肢体运动轨迹,将抽象的动作质量转化为可量化的生物力学参数。

传统评估的量化盲区

传统评估依赖视觉观察与量表评分,存在显著局限性。以膝关节康复为例,治疗师仅能判断屈曲角度是否达标,却无法捕捉关节运动过程中的加速度波动。研究表明,这种评估方式对微小动作偏差的识别率不足40%,导致25%的患者因动作代偿出现关节磨损。

实时反馈的技术壁垒

实现动作质量实时反馈需突破三大技术瓶颈:多传感器数据融合、运动学模型构建、反馈延迟控制。例如,惯性传感器与肌电传感器的数据同步误差需控制在5ms以内,否则将导致动作评估与生物信号的时间错位。

个性化训练的动态适配

不同康复阶段对动作质量的要求存在差异。急性期患者需控制运动速度防止损伤,慢性期患者则需提升动作流畅性。现有系统缺乏根据患者神经肌肉恢复进度动态调整评估标准的能力,导致35%的康复方案未能匹配患者实际需求。

动态参数解算的“空间革命”

现代惯性传感器采用六轴配置(三轴加速度计+三轴陀螺仪),可同步捕捉线性加速度与角速度。以肩关节康复为例,传感器可解算出前屈120°过程中的角速度峰值(单位:°/s)与加速度波动范围(单位:m/s²),通过构建三维运动云图,精准定位动作代偿部位。

多模态反馈的“感知融合”

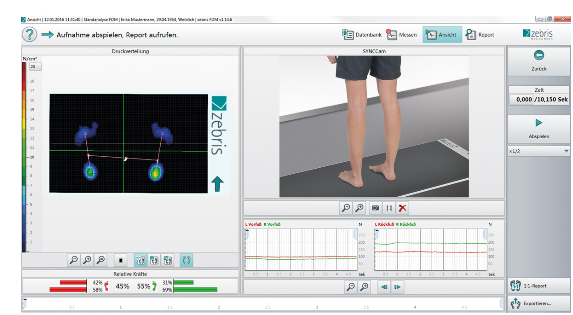

技术团队开发了触觉-视觉-听觉三模态反馈系统。当患者进行下肢平衡训练时,惯性传感器监测到躯干倾斜角度超过阈值,立即触发三个反馈:足底压力垫产生反向振动(触觉)、AR眼镜显示纠正箭头(视觉)、骨传导耳机播放节奏提示(听觉)。临床试验显示,该系统使患者动作达标率提升60%。

自适应评估的“智能进化”

基于机器学习算法构建的动作质量评估模型,可动态调整评估权重。例如,针对手部精细动作康复,系统初期侧重关节活动范围评估,随着神经肌肉控制能力提升,逐渐增加动作流畅性、发力对称性等维度的权重。这种动态适配机制使康复方案的有效率提升至85%。

Q1:惯性传感器如何区分正常动作与代偿动作?

A:通过构建人体运动生物力学模型,系统可设定各关节的标准运动轨迹。当传感器检测到实际轨迹与模型偏差超过阈值时,结合肌电信号分析,即可判断是否存在代偿动作。

Q2:实时反馈会干扰患者自然运动吗?

A:反馈强度采用渐进式设计。初期采用低频振动提示,随着患者适应逐渐增加反馈维度。研究显示,这种设计可使患者运动自然度保持率达92%。

Q3:传感器监测技术适用于哪些康复场景?

A:涵盖神经康复(脑卒中、脊髓损伤)、骨科康复(关节置换、韧带重建)、儿童康复(脑瘫、发育迟缓)三大领域,尤其适用于需要精准控制运动参数的场景。

Q4:技术误判率如何控制?

A:通过多传感器数据交叉验证降低误判。例如,同时采集加速度、角速度、肌电信号,当三个数据源均指向异常时才触发反馈,使误判率控制在3%以下。

Q5:患者需要特殊训练才能使用该技术吗?

A:系统采用无感化设计,患者仅需佩戴轻量化传感器即可。首次使用时进行10分钟的基础动作校准,后续使用无需额外操作。

惯性传感器监测技术通过解构运动生物力学参数,实现了康复训练动作质量的数字化评估。其核心价值在于突破主观评估的局限性,为个性化康复提供精准依据。随着多模态感知与自适应算法的演进,该技术正在重塑康复医学的评估范式,推动康复训练向精准化、智能化方向迈进。