发布时间:2025-09-10

发布时间:2025-09-10 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在东京奥运会男子100米决赛中,苏炳添以9秒83刷新亚洲纪录的背后,是运动科学团队对其肌肉收缩速度、能量代谢效率的精准测量;在NBA赛场,球员穿戴的智能肌贴能实时反馈肌肉发力模式,预防运动损伤。当竞技体育进入"毫米级"竞争时代,肌肉功能测量技术正从实验室走向训练场,成为突破人类运动极限的关键钥匙。

肌肉功能评估的三大痛点

传统测量手段长期面临精度与便捷性的矛盾:

静态测量局限:MRI、CT等影像技术虽能清晰呈现肌肉结构,但无法捕捉动态收缩时的生物力学变化,就像用照相机拍摄高速运动的子弹,难以捕捉关键瞬间。

侵入式检测风险:肌电图(EMG)需将电极针刺入肌肉,可能引发感染风险;肌活检则直接破坏组织,仅适用于临床研究。

数据维度单一:握力测试、纵跳测试等传统方法,仅能反映肌肉整体力量,无法解析深层肌群协同机制。

1. 动态成像技术:肌肉收缩的"慢动作回放"

高速超声成像技术已实现每秒1000帧的肌肉形变追踪,配合AI算法可自动识别股四头肌在短跑起跑阶段的收缩时序。研究显示,优秀短跑运动员的股直肌与股外侧肌激活时间差仅0.02秒,这种微观差异决定着起跑效率。

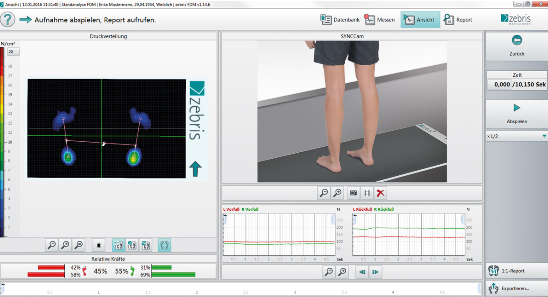

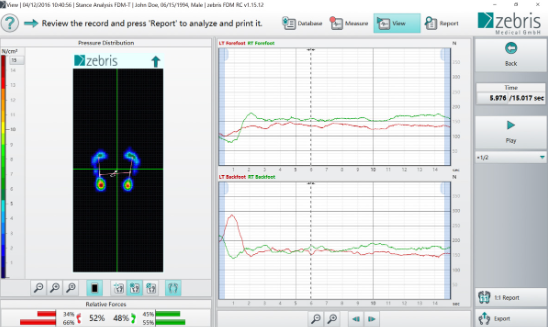

2. 柔性传感器:贴合肌肤的"肌肉解码器"

新型柔性电阻抗传感器(FMEIS)厚度仅0.22毫米,可像创可贴一样贴附于皮肤。通过发射50kHz微电流,能感知皮下30毫米深层肌肉的阻抗变化,甚至在静息状态下识别肌肉微颤。在乒乓球运动员训练中,该技术成功捕捉到反手快攻时肱二头肌与肱桡肌的0.05秒协同延迟,为技术优化提供依据。

3. 生物力学建模:数字孪生肌肉的预测能力

基于电子全站仪的肌肉功能模型,可构建运动员下肢的数字化映射。当输入膝关节角度、肌力臂等参数后,系统能模拟不同负荷下肌肉的力学输出。某田径队利用该技术发现,运动员跳远时股四头肌的最佳发力角度为105°,调整起跳姿势后成绩提升0.3米。

4. 代谢组学分析:肌肉能量的"分子级洞察"

通过采集运动员汗液中的乳酸、丙酮酸等代谢物,结合机器学习算法,可实时评估肌肉无氧代谢效率。某马拉松选手在训练中,代谢监测系统提前15分钟预警能量耗竭风险,助其及时调整配速策略。

1. 伤病预防:肌肉失衡的早期预警

某篮球俱乐部引入肌肉对称性评估系统后,新秀球员ACL损伤率下降40%。该系统通过对比左右腿股四头肌发力均匀度,识别出潜在失衡风险,触发针对性强化训练。

2. 技术优化:动作经济的精细化改造

游泳运动员的划水效率与背阔肌收缩时序密切相关。动态成像技术发现,某国家队选手在入水阶段背阔肌激活延迟0.08秒,经3周专项训练后,50米自由泳成绩提升0.2秒。

3. 康复监测:肌肉再生的量化追踪

跟腱断裂术后康复中,超声弹性成像技术可测量新生胶原纤维的排列方向,当角度偏差超过15°时自动触发干预方案,将二次断裂风险降低65%。

随着脑机接口与数字孪生技术的融合,未来的肌肉测量系统或将实现三大突破:

跨模态融合:同步采集肌电、力学、代谢数据,构建运动员的"肌肉数字画像"

实时反馈训练:AR眼镜显示肌肉发力热力图,指导运动员即时调整动作

个性化营养方案:根据肌肉代谢特征定制补剂配方,提升能量利用效率

Q1:柔性传感器是否会影响运动表现?

A:新型传感器采用医用级水凝胶电极,厚度仅0.1毫米,对运动自由度无显著影响,实验显示佩戴后运动员的最大力量输出波动<1.2%。

Q2:肌肉功能测量能预测比赛成绩吗?

A:动态评估指标与运动表现呈强相关,如短跑运动员的腘绳肌收缩速度与100米成绩相关系数达0.89,但需结合战术、心理等因素综合判断。

Q3:普通健身者需要这些技术吗?

A:专业设备主要服务于竞技体育,但柔性传感器等消费级产品已进入市场,可帮助健身者识别肌肉发力盲区,提升训练效率。

Q4:技术测量会取代教练经验吗?

A:AI提供数据支撑,但教练对运动项目的理解不可替代。优秀团队正形成"数据驱动+经验决策"的协同模式。

肌肉功能测量技术正经历从静态到动态、从宏观到微观、从单一到系统的范式转变。当科学家能以分子级精度解析肌肉收缩机制,当工程师能构建数字孪生肌肉模型,人类对运动极限的探索将进入全新维度。这场技术革命不仅关乎奖牌数量,更在重新定义"更快、更高、更强"的科学内涵。