发布时间:2025-09-10

发布时间:2025-09-10 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:足底压力分布是运动生物力学的核心指标,通过压力中心轨迹、峰值压力等数据,可精准识别步态异常、肌肉失衡及潜在损伤风险。本文将拆解数据采集、分析到训练方案落地的全流程,结合运动医学与康复案例,揭示如何通过压力数据优化训练策略。

在马拉松训练中,跑者常因足底筋膜炎中断训练;篮球运动员的踝关节扭伤反复发作;甚至普通健身者的膝关节疼痛,都可能与足底压力分布异常相关。传统训练依赖主观感受或静态体态评估,却忽略了运动中动态压力的实时变化。例如,扁平足跑者可能因足弓塌陷导致胫骨内侧应力集中,而高弓足者则因足跟过度承压引发跟腱炎。这些隐性问题若未被早期识别,将直接导致训练效率低下甚至运动损伤。

动态压力分布:步态的“生物力学指纹”

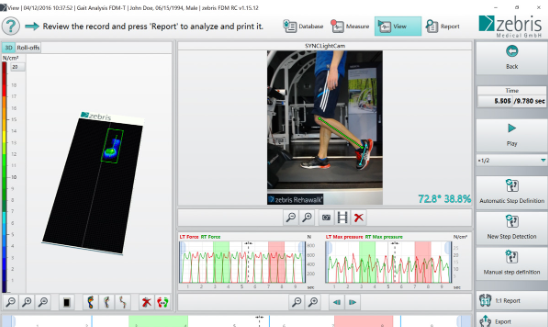

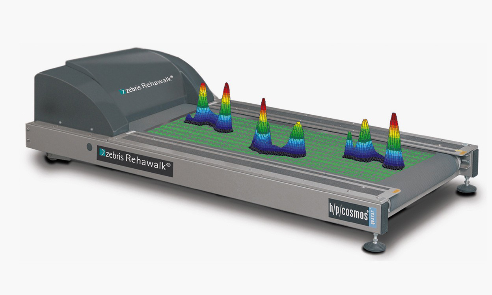

通过分布式压力传感器阵列,可捕捉每秒数百次的压力变化数据,生成动态热力图。以跑步为例,正常步态中足底压力应呈“S”型分布:足跟触地时压力峰值出现在后外侧,随后转移至第一跖骨,最后由前掌推离地面。若压力轨迹偏移(如过早转移至前掌),可能提示髋关节伸展不足或核心稳定性差。

压力中心轨迹反映身体重心在足底的移动路径。在单腿站立测试中,健康个体的CoP轨迹应呈紧凑的螺旋形,而平衡障碍者轨迹则分散且不规则。此外,左右脚压力对称性是评估运动功能的重要指标。膝关节置换术后患者常出现患侧负重不足,导致步态周期中压力占比低于40%,这种不对称性会加速关节退变。

长期高压区域是运动损伤的高发地带。例如,跑步者若持续出现第二跖骨头部压力峰值超过体重的1.2倍,可能引发跖骨应力性骨折;而足跟内侧持续高压则与足底筋膜炎、跟骨骨刺密切相关。通过压力分布图,可提前3-6个月识别这些风险信号。

1. 动态评估:建立个性化压力基线

在专业机构进行动态步态测试,记录行走、跑步、跳跃等多种场景下的压力数据。例如,一名篮球运动员的测试显示:起跳时足弓压力峰值达体重的2.5倍,远超安全阈值,提示需加强足底小肌肉群训练。

2. 训练方案定制:精准干预压力异常

肌肉激活训练:针对压力薄弱区设计动作。若足弓压力不足,可采用“毛巾抓握训练”(用脚趾抓起毛巾并保持5秒,重复10次/组,3组/日)。

步态调整:通过压力反馈优化落地模式。长跑者若发现足跟压力过高,可练习“前掌着地跑法”,逐步将压力峰值转移至前掌。

装备适配:根据压力分布选择功能性鞋垫。例如,高弓足者需使用带有足弓支撑的硅胶鞋垫,以分散跖骨压力。

3. 长期监测:动态优化训练策略

定期复测压力数据,对比训练前后的变化。以一名康复患者为例:初始测试显示其患侧负重仅占35%,经过8周的抗阻训练和步态重塑,负重比例提升至48%,步态对称性显著改善。

Q1:普通人需要定期检测足底压力吗?

A:若存在慢性足痛、运动损伤反复或步态异常(如内外八字),建议每年检测一次;健康人群可每2-3年评估一次。

Q2:足底压力异常能通过拉伸缓解吗?

A:部分问题可改善。例如,小腿后侧紧张会导致足跟压力过高,通过腓肠肌拉伸可降低压力峰值,但需结合力量训练巩固效果。

Q3:儿童需要检测足底压力吗?

A:若发现足弓塌陷、X/O型腿或频繁崴脚,建议检测。儿童骨骼可塑性强,早期干预可预防结构性畸形。

Q4:压力数据能指导鞋类选择吗?

A:可辅助决策。例如,前掌高压者需选择宽楦鞋头,足跟高压者需加强后跟缓震,但需结合足型和运动场景综合判断。

Q5:动态压力测试与静态测试有何区别?

A:静态测试评估承重比例,动态测试捕捉运动中的压力变化。例如,扁平足者在静态站立时压力分布可能正常,但跑步时足弓塌陷会导致压力异常。

足底压力数据是运动训练的“生物力学密码”,通过动态评估、精准干预和长期监测,可实现从损伤预防到性能提升的全面优化。无论是专业运动员还是普通健身者,掌握这一工具都能让训练更科学、更高效。