发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

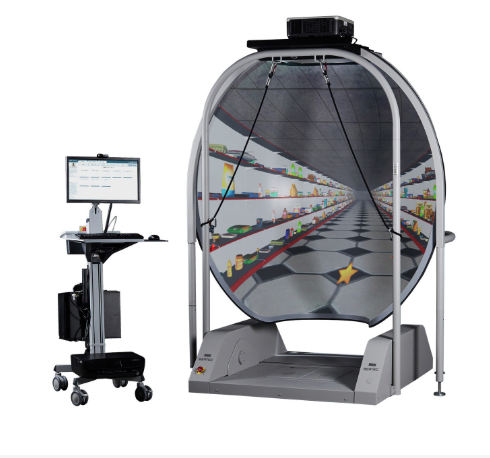

浏览量:在神经康复领域,姿势控制障碍始终是制约患者功能恢复的核心难题。传统平衡训练依赖简单器械,存在训练模式单一、患者依从性低等局限。随着虚拟现实(VR)技术与智能传感技术的融合,一种新型康复训练模式应运而生——它通过构建沉浸式训练场景,结合多模态反馈机制,为神经系统疾病患者提供个性化、趣味化的姿势控制训练方案。

姿势控制涉及前庭系统、视觉系统与本体感觉系统的协同作用。当神经系统受损时,患者常出现以下问题:

静态平衡障碍:站立时重心偏移幅度大,易发生摇晃或跌倒。

动态稳定缺陷:行走时步态异常,转身或跨越障碍物时协调性差。

环境适应能力弱:在复杂地形或突发干扰下,姿势调整反应迟缓。

以脑卒中患者为例,其姿势控制障碍源于中枢神经系统损伤导致的肌张力异常与感觉整合障碍。研究显示,约65%的脑卒中患者在康复期存在平衡功能受损,直接影响日常生活能力。

虚拟现实平衡训练系统通过整合三大技术模块,实现姿势控制的精准干预:

1. 多模态感知与反馈系统

系统搭载3000+高频智能传感器,可实时采集足底压力分布、重心偏移轨迹等数据。结合视觉(三维场景)、听觉(指令提示)与触觉(振动反馈)多通道信息,形成闭环反馈机制。例如,当患者重心偏移超过安全阈值时,系统会通过视觉提示(场景颜色变化)与触觉反馈(平台振动)引导其调整姿势。

2. 动态场景生成与任务设计

系统内置多种训练场景,包括:

静态平衡训练:如“平衡木挑战”,要求患者在虚拟独木桥上保持稳定。

动态稳定训练:如“躲避障碍物”,通过模拟行走中的突发干扰,提升反应速度。

极限稳定性测试:如“单腿站立计时”,量化评估患者的姿势控制能力。

3. 个性化训练方案生成

基于患者的基础平衡能力与康复进度,系统可自动调整训练参数,包括:

难度分级:从“简单”(低阻力模式)到“困难”(高阻力模式)。

任务复杂度:从单一姿势维持到多任务协同(如边行走边完成认知任务)。

训练时长:根据患者耐受度,逐步延长单次训练时间。

多项研究证实,虚拟现实平衡训练系统在神经系统疾病康复中具有显著优势:

脑卒中患者:连续训练4周后,Berg平衡量表(BBS)评分平均提高12分,静态平衡能力显著改善。

帕金森病患者:通过模拟“转弯训练”,可减少患者行走时的小碎步现象,提升动态稳定性。

老年人群:定期使用系统训练可使跌倒发生率降低52%,增强环境适应能力。

其作用机制在于:通过反复的姿势调整训练,激活前庭-小脑-脊髓通路,促进神经可塑性重建。同时,游戏化设计(如积分奖励、关卡挑战)使患者训练依从性提高60%以上。

Q1:虚拟现实训练是否适用于所有神经系统疾病患者?

A:目前主要应用于脑卒中、帕金森病、脊髓损伤等导致的平衡障碍,需根据患者认知功能与运动能力评估后确定适用性。

Q2:训练过程中如何保障患者安全?

A:系统配备多重安全机制,包括紧急停止按钮、防跌倒护具、实时心率监测等,同时由专业治疗师全程监督。

Q3:虚拟现实训练能否替代传统康复方法?

A:作为补充手段,虚拟现实训练可与关节活动度训练、肌力训练等传统方法结合,形成综合康复方案。

Q4:训练效果如何量化评估?

A:通过BBS评分、TUG测试(计时起立行走测试)、三维平衡仪评估等指标,结合系统内置的重心轨迹分析功能,实现多维度效果评价。

Q5:未来发展方向是什么?

A:随着5G技术与AI算法的融合,系统将实现远程康复指导与自适应训练强度调整,进一步提升个性化服务水平。

虚拟现实平衡训练系统通过技术创新,为神经系统疾病患者的姿势控制康复提供了高效解决方案。其核心价值在于:通过沉浸式场景与多模态反馈,激活神经可塑性,提升患者平衡能力;通过个性化训练方案,满足不同病程患者的康复需求。未来,随着技术的迭代升级,该系统有望在神经康复领域发挥更广泛的作用,助力患者重获功能独立。