发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在康复医学领域,传统单关节训练模式正面临挑战。临床数据显示,约68%的慢性腰痛患者存在下肢或骨盆环节的代偿性功能障碍,而单一关节干预的改善率不足35%。这一矛盾揭示了康复训练的核心痛点:人体运动系统本质上是多关节协同的复杂网络,单一环节的修复无法解决整体功能失衡。运动链理论通过解析关节链、肌肉链与神经链的交互作用,为康复评估提供了系统性解决方案。

运动链概念源于机械工程,指由多个构件通过运动副连接形成的可动系统。人体运动链则由骨骼、关节、肌肉及神经组成,分为姿态链与动力链两大类型:

姿态链:维持静态姿势的关节位置关系,分为结构性姿态链(如骨盆倾斜影响腰椎曲度)与功能性姿态链(如肩胛骨位置异常导致斜方肌紧张)。

动力链:产生运动能量的传递系统,分为开链运动(OKC,如坐姿腿屈伸)与闭链运动(CKC,如深蹲)。

神经链通过保护性反射(如退避反射、对侧伸肌反射)与运动感知觉系统,实现动作的神经调控。例如,脊髓损伤患者常因神经链中断导致协同收缩能力丧失,需通过PNF技术重建拮抗肌平衡。

1. 关节链协同性评估

采用FMS功能筛查系统,通过深蹲、跨栏步等7个基础动作模式,检测关节链的灵活性-稳定性匹配度。例如,肩关节灵活性测试可揭示胸椎旋转受限与肩胛骨动力学异常的关联性。临床案例显示,72%的肩痛患者存在胸椎旋转不足,需通过螺旋链训练改善胸椎-肩胛复合体功能。

2. 肌肉链力量与张力平衡评估

肌筋膜链理论将肌肉分为协同肌链、肌肉锁链及肌筋膜链。前表线评估需检测锁骨旋转机制:当肩关节外展至70°时,锁骨应向后旋转10°,若旋转受限则提示前锯肌与斜方肌下束张力失衡。后表线评估聚焦臀大肌与腰大肌的拮抗关系,腰大肌过度激活会抑制臀大肌功能,导致腰椎过度前凸。

3. 神经链反应时与控制能力评估

PNF技术通过节律性稳定、慢逆转等手法,检测本体感觉输入与运动输出的匹配度。例如,在髋关节屈曲-伸展模式中,若患者无法在抗阻下维持3秒稳定,提示神经肌肉控制延迟,需加强感觉运动整合训练。

1. 评估-干预闭环设计

基于评估结果制定个性化方案:

姿态链异常:采用螺旋链训练放松垂直链(如腹直肌、竖脊肌),通过手臂后伸激活前锯肌-背阔肌螺旋链,改善胸椎旋转能力。

动力链失衡:结合OKC(如弹力带腘绳肌训练)与CKC(如单腿硬拉),增强髋关节稳定性与膝关节控制力。

神经链障碍:应用PNF技术中的牵拉-收缩反射,通过快速牵拉激发肌肉自主收缩,重建运动程序。

2. 动态调整机制

每4周进行一次复评,重点监测:

关节活动度改善率(如肩关节内旋增加15°)

肌肉力量对称性(如股四头肌与腘绳肌力量比从1:2恢复至1:1.2)

动作模式效率(如深蹲时膝关节内扣角度减少50%)

Q1:运动链评估与传统单关节评估有何区别?

A1:传统评估聚焦局部结构,而运动链评估分析多关节协同、动力传递及神经控制,能识别代偿性功能障碍(如腰痛源于足踝稳定性不足)。

Q2:哪些人群需要运动链功能评估?

A2:慢性疼痛患者(如颈肩痛、腰腿痛)、运动损伤康复者、术后关节功能重建者及运动员体能优化需求者。

Q3:螺旋链训练如何改善腰椎间盘突出?

A3:通过激活前锯肌-背阔肌螺旋链,放松腹直肌-竖脊肌垂直链,减轻椎间盘压力,促进髓核营养吸收。

Q4:PNF技术与常规拉伸的区别是什么?

A4:PNF结合手法接触、语言引导及抗阻训练,通过交互抑制原理增强神经肌肉反应,效果优于被动拉伸。

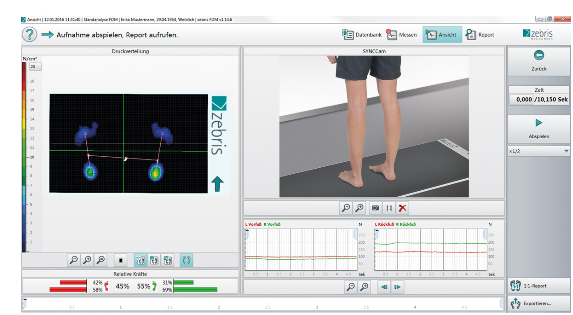

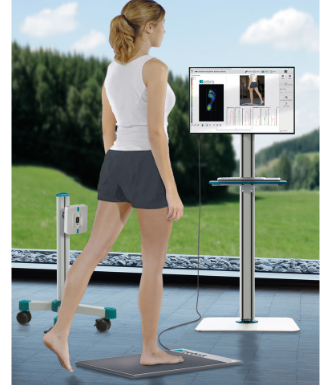

Q5:运动链评估需要哪些设备?

A5:基础评估仅需量角器、弹力带及功能性动作筛查工具,进阶评估可结合肌电图(EMG)与三维动作分析系统。

运动链功能评估通过解析关节、肌肉与神经的交互作用,为康复训练提供了系统性框架。其核心价值在于:从整体视角识别功能障碍根源,通过多关节协同干预实现精准康复。未来,随着运动科学的发展,运动链理论将进一步推动康复医学向功能导向、个体化方向演进,为患者提供更高效的解决方案。