发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

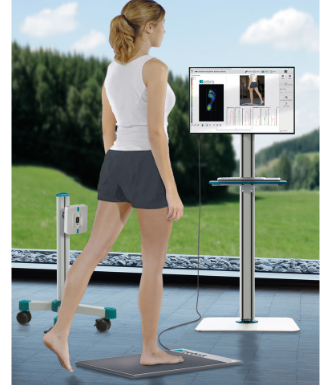

浏览量:在骨科术后康复中心,一位膝关节置换患者正使用传统固定阻力设备进行训练。由于设备无法根据肌力恢复进度调整负荷,患者两次因负荷过大导致关节肿胀,康复周期被迫延长。这一场景折射出传统康复设备的核心痛点:负荷设定依赖经验,无法动态匹配个体恢复进程。随着运动医学与智能硬件技术的融合,基于智能阻力调节的康复设备正成为破解这一难题的关键工具。

1. 负荷设定:经验主义下的“试错风险”

传统康复设备通过固定配重或液压阻力提供训练负荷,但人体肌力恢复呈非线性特征。例如,ACL重建术后患者,初期肌力仅为健侧的30%-40%,若直接使用固定负荷设备,可能因过度负荷引发二次损伤;而后期肌力恢复至80%后,固定负荷又无法提供足够刺激,导致康复效率低下。

2. 反馈滞后:数据缺失导致的“盲目训练”

普通康复设备仅能记录训练次数、时间等基础数据,无法实时监测肌力输出、关节角度等关键指标。患者可能因发力模式错误(如膝关节内扣)导致代偿性损伤,而治疗师需通过触诊或经验判断,难以实现精准干预。

3. 个性化缺失:千人一面的“标准化方案”

不同患者的年龄、基础肌力、损伤类型差异显著。例如,老年骨质疏松患者与青年运动员的康复负荷需求截然不同,但传统设备无法根据个体特征调整训练参数,导致康复效果参差不齐。

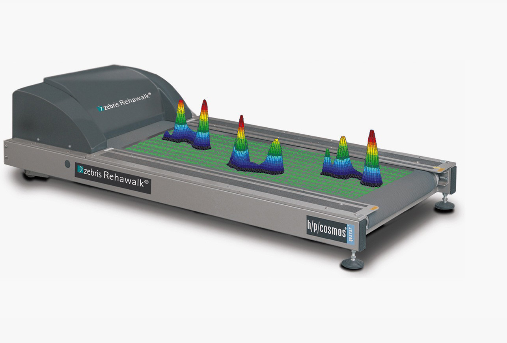

1. 技术架构:传感器+算法+电机的“黄金三角”

智能阻力调节设备通过三大模块实现精准控制:

高精度传感器:集成力传感器、角度传感器与加速度计,实时采集肌力输出、关节活动度、运动速度等数据;

动态调阻算法:基于肌力恢复曲线(如双因素模型中的疲劳-适应曲线),通过PID控制算法动态调整电机扭矩;

低延迟电机系统:采用永磁无刷伺服电机,实现0.1秒级阻力响应,确保训练负荷与肌力输出实时匹配。

2. 关键突破:从“被动适应”到“主动干预”

传统设备需患者主动适应固定负荷,而智能设备通过反向电机控制实现“负荷适应患者”。例如,当患者肌力输出下降(如疲劳期),设备自动降低阻力;当肌力恢复时,阻力同步提升,形成“负荷-肌力”的动态平衡。

1. 阶段化负荷设计:从“微负荷”到“功能负荷”

以膝关节术后康复为例,智能设备可分三阶段调整负荷:

初期(0-2周):以0.5-2kgf微负荷激活股四头肌,避免关节腔压力过高;

中期(3-6周):逐步提升至5-10kgf,结合等速离心收缩训练,增强肌肉耐力;

后期(7周后):引入10-20kgf功能负荷,模拟日常活动(如上下楼梯)的力学需求。

2. 双向平衡训练:主动肌与拮抗肌的“协同优化”

智能设备可同步训练股四头肌(主动肌)与腘绳肌(拮抗肌),通过实时监测两组肌肉的发力比例,避免因肌力失衡导致的关节不稳。例如,当腘绳肌发力不足时,设备自动增加其训练负荷,直至肌力比恢复至60:40的理想状态。

3. 风险预警系统:从“事后补救”到“事前干预”

通过分析肌力输出波动、关节角度偏差等数据,设备可提前识别过度疲劳或错误发力模式。例如,若患者膝关节内扣角度超过5°,设备立即暂停训练并发出警报,防止代偿性损伤。

某三甲医院康复科的研究显示,使用智能阻力调节设备的患者:

肌力恢复速度:股四头肌峰力矩恢复至健侧85%的时间缩短30%;

功能评分提升:Holden步行能力评分从2分(需辅助)提升至4分(独立行走)的周期缩短40%;

二次损伤率:因负荷不当导致的关节肿胀发生率从18%降至3%。

Q1:智能阻力调节设备适用于哪些人群?

A:适用于术后康复(如关节置换、韧带重建)、慢性疼痛管理(如骨关节炎)、运动员专项力量训练及中老年肌力维持。

Q2:设备如何确保训练安全性?

A:通过实时监测肌力输出、关节角度等数据,结合动态调阻算法,避免因负荷过大或发力错误导致的损伤。

Q3:智能设备与传统康复设备的核心区别是什么?

A:传统设备提供固定负荷,依赖经验设定;智能设备通过传感器与算法实现负荷动态匹配,支持个性化渐进式训练。

Q4:患者能否自行操作设备?

A:设备配备可视化界面与语音指导,患者可在治疗师预设方案后自主训练,但需定期接受专业评估以调整参数。

Q5:智能阻力调节技术的未来发展方向是什么?

A:将与虚拟现实(VR)技术结合,通过模拟日常场景(如上下楼梯)提升训练功能性;同时集成生物标志物监测(如肌酸激酶),实现康复效果的精准预测。

智能阻力调节训练设备通过传感器技术、动态调阻算法与低延迟电机系统的融合,破解了传统康复设备“负荷固定、反馈滞后、个性化缺失”的三大困局。其核心价值在于实现“负荷-肌力”的动态平衡,为不同阶段、不同需求的患者提供精准化、渐进式的康复方案。随着运动医学与智能硬件的深度融合,这一技术将成为肌力康复领域的重要范式。