发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在体育竞技领域,运动员受伤后的康复训练至关重要。科学合理的康复计划不仅能加速运动员恢复,还能降低再次受伤的风险。然而,传统康复训练方法往往存在评估不精准、训练计划缺乏针对性等弊端。本文将深入探讨如何运用三维动作分析评估方案,为运动员术后康复训练计划设计带来革命性优化。

运动员术后康复训练面临诸多挑战,其中精准评估的缺失是关键问题。传统评估方法多依赖教练或康复师的主观观察和经验判断,缺乏客观、量化的数据支持。例如,在评估运动员关节活动度时,仅通过肉眼观察和手动测量,难以精确判断关节恢复的具体程度,也无法准确捕捉动作中的细微异常。

这种不精准的评估导致康复训练计划缺乏针对性。康复师可能根据大致判断制定训练方案,无法针对运动员个体差异和具体损伤情况进行精准调整。训练强度、频率和动作模式可能与运动员的实际恢复状况不匹配,影响康复效果,甚至可能因过度训练或训练不足导致二次损伤。

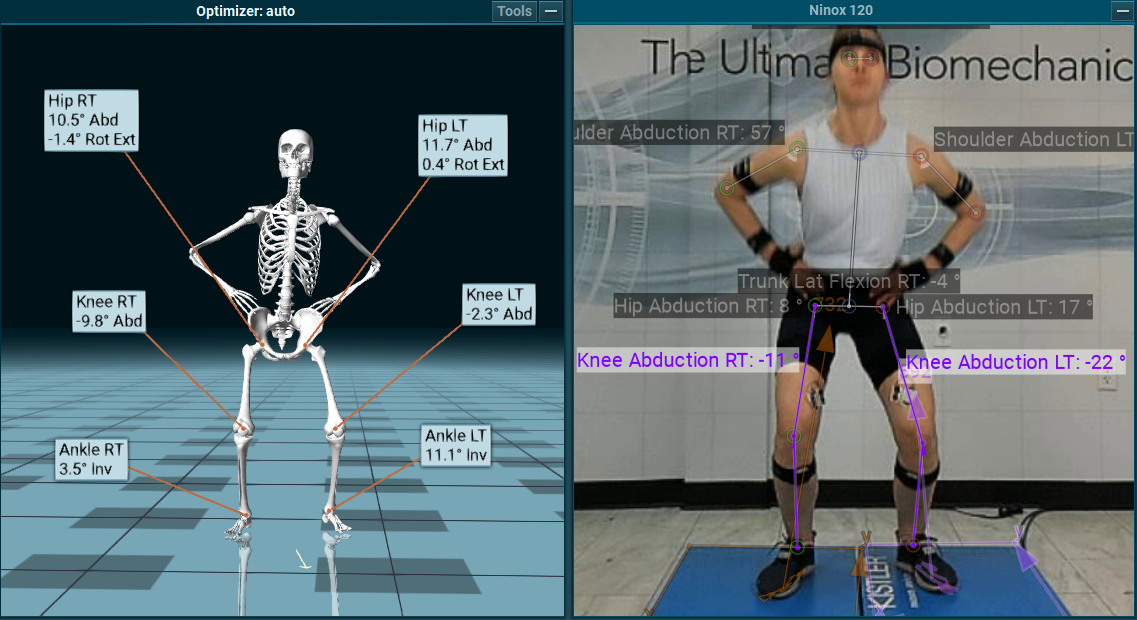

三维动作分析技术为运动员术后康复训练带来了新的曙光。该技术通过多个高速摄像头和传感器,从三个维度(前后、左右、上下)精准捕捉运动员的动作数据,包括关节角度、运动轨迹、速度、加速度等关键参数。

以膝关节术后康复为例,三维动作分析系统可以实时记录运动员在行走、蹲起等动作过程中膝关节的运动情况。通过数据分析,康复师能够清晰了解膝关节在不同动作阶段的受力情况、活动范围是否正常以及是否存在代偿性动作。例如,系统可以精确测量出膝关节屈曲角度是否达到正常范围,若未达到,则提示康复师需要调整训练计划,加强相关肌肉群的锻炼。

三维动作分析技术还具有高度可重复性。每次评估都能在相同条件下进行,确保数据的准确性和一致性。这使得康复师可以长期跟踪运动员的康复进展,根据数据变化及时调整训练方案,实现康复训练的动态优化。

基于三维动作分析获取的数据,可构建个性化的康复模型。该模型综合考虑运动员的损伤类型、身体状况、运动项目特点等多方面因素,为每个运动员量身定制康复训练计划。

在构建模型过程中,首先对运动员的三维动作数据进行深入分析,识别出动作中的异常模式和潜在风险因素。然后,结合运动医学知识和康复理论,制定针对性的训练目标和策略。例如,对于肩部术后运动员,若三维动作分析发现其肩关节外展时存在疼痛和活动受限,康复模型会制定一系列渐进式的训练动作,从被动活动逐渐过渡到主动活动,再结合力量训练,逐步恢复肩关节的功能。

个性化康复模型还注重训练的渐进性和系统性。根据运动员的康复进展,逐步增加训练难度和强度,确保训练过程安全有效。同时,将不同训练阶段的动作和参数整合到模型中,形成一个完整的康复训练体系,指导运动员逐步恢复运动能力。

借助三维动作分析和个性化康复模型,康复训练计划得到全方位优化。训练动作更加精准,针对运动员的具体问题设计,避免了盲目训练。例如,对于踝关节韧带损伤的运动员,优化后的训练计划会重点加强踝关节周围肌肉的力量训练和本体感觉训练,提高关节的稳定性。

训练强度和频率也根据三维动作分析数据进行科学调整。当运动员的关节活动度和肌肉力量达到一定水平后,适当增加训练强度,促进进一步恢复;若出现疲劳或不适,则及时降低强度,避免过度训练。这种动态调整确保了康复训练的安全性和有效性。

问:三维动作分析技术适用于哪些运动员的术后康复?

答:适用于各类运动项目运动员的术后康复,尤其对关节损伤、肌肉拉伤等常见运动损伤的康复评估有重要作用。

问:三维动作分析系统多久进行一次评估比较合适?

答:根据运动员康复阶段而定,初期可每周评估一次,随着康复进展,可适当延长评估间隔。

问:个性化康复模型构建需要哪些专业知识?

答:需要运动医学、康复治疗学、生物力学等多方面专业知识。

问:优化后的康复训练计划能缩短康复时间吗?

答:科学合理的优化可提高康复效率,但具体缩短时间因个体差异和损伤程度而异。

问:三维动作分析技术操作复杂吗?

答:需要专业人员进行操作和数据分析,但随着技术发展,操作流程逐渐规范化。

三维动作分析评估方案为运动员术后康复训练计划设计提供了强大的技术支持。通过精准的动作数据捕捉、个性化康复模型构建和训练计划优化,解决了传统康复训练中评估不精准、计划缺乏针对性等问题,提升了康复效果和安全性,为运动员重返赛场提供了更有力的保障。