发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在追求卓越体能与适应极限环境的道路上,高温高湿环境训练成为众多运动员、户外工作者以及健身爱好者挑战自我、提升耐力的关键途径。然而,传统“一刀切”的训练适应方案,往往忽视了不同个体在高温高湿环境下体温调节功能的差异,导致训练效果参差不齐,甚至引发中暑等健康风险。本文将深入探讨如何通过动态评估体温调节功能,优化高温高湿环境训练适应方案。

高温高湿环境对人体而言,是巨大的生理挑战。当环境温度升高、湿度增大时,人体散热的主要途径——汗液蒸发受到严重阻碍。据生理学研究,在相对湿度超过70%、温度达到30℃以上的环境中,人体每小时通过汗液蒸发的散热量可能减少30% - 50%。这使得体内热量积聚,核心体温迅速上升。

传统训练方案通常基于经验设定训练强度、时长和频率,未充分考虑个体体温调节能力的差异。例如,部分训练者可能因体温调节功能较弱,在相同训练条件下,核心体温上升更快,出现头晕、乏力等中暑前兆,而训练方案却未及时调整,导致健康受损。这种忽视个体差异的做法,严重制约了训练效果的提升,也增加了训练风险。

人体的体温调节是一个精密的生理过程,主要由下丘脑体温调节中枢控制。当核心体温升高时,下丘脑发出信号,促使汗腺分泌汗液,同时皮肤血管扩张,增加血流量,以加速热量散发。然而,在高温高湿环境下,汗液蒸发受阻,皮肤血管扩张也难以有效散热,导致体温调节失衡。

研究表明,个体的体温调节能力受多种因素影响,包括遗传、年龄、性别、体能水平以及健康状况等。例如,年轻人通常比老年人具有更强的体温调节能力;体能水平较高者,其心血管系统和汗腺功能更为发达,散热效率也更高。因此,准确评估个体体温调节功能,是制定个性化训练适应方案的关键。

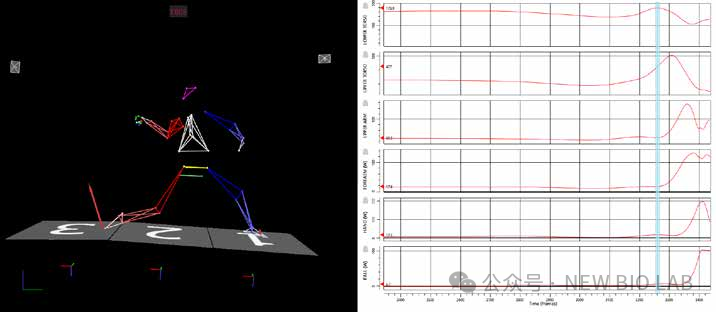

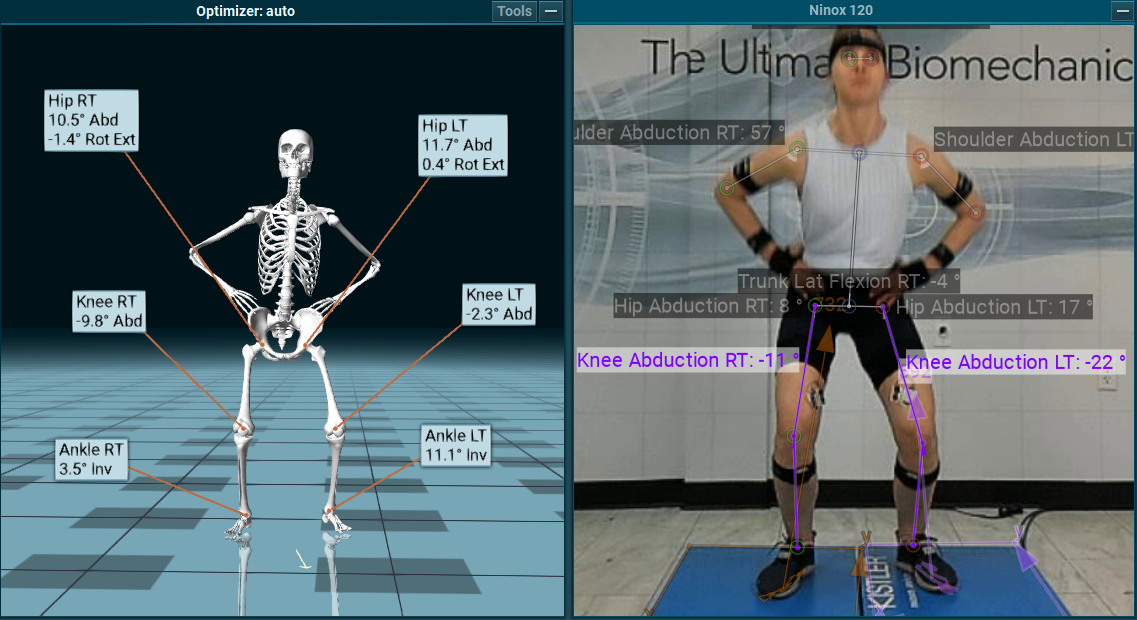

动态评估体温调节功能,需综合运用多种方法。生理指标监测是基础,包括核心体温、心率、皮肤温度、出汗量等。通过佩戴专业的生理监测设备,如可穿戴式体温传感器、心率带等,实时收集这些数据,并建立个体生理指标数据库。

运动负荷试验也是重要手段。在不同强度的运动负荷下,观察个体生理指标的变化情况,绘制体温 - 运动强度曲线。例如,在逐渐增加运动强度的过程中,记录个体核心体温的上升速度和幅度,以及心率、出汗量等指标的相应变化。通过分析这些数据,可以准确评估个体的体温调节能力和对高温高湿环境的耐受程度。

基于动态评估结果,制定个性化的高温高湿环境训练适应方案。对于体温调节功能较弱者,训练初期应降低运动强度和时长,采用间歇性训练方式,给身体足够的恢复时间。例如,每次训练可分为多个短时段,每个时段运动10 - 15分钟,中间休息5 - 10分钟,逐步提高身体对高温高湿环境的适应能力。

对于体温调节功能较强者,可适当增加训练强度和时长,但也要注意循序渐进,避免过度训练。同时,合理安排训练时间,尽量选择在气温相对较低的早晨或傍晚进行训练,减少高温时段对身体的冲击。此外,补充足够的水分和电解质也是关键,以维持体内水平衡和正常的生理功能。

Q:如何判断自己的体温调节功能强弱?

A:可通过专业机构进行生理指标监测和运动负荷试验,综合分析核心体温、心率、出汗量等数据来判断。

Q:动态评估体温调节功能需要哪些设备?

A:主要需要可穿戴式体温传感器、心率带等专业生理监测设备。

Q:优化训练适应方案后,多久能看到效果?

A:效果因人而异,一般坚持训练1 - 2个月后,身体对高温高湿环境的适应能力会有明显提升。

Q:在高温高湿环境训练时,喝什么水比较好?

A:应选择含有适量电解质的水,如淡盐水或运动饮料,以补充因出汗流失的电解质。

Q:体温调节功能会随着年龄增长而变差吗?

A:是的,随着年龄增长,人体的体温调节功能会逐渐减弱,因此老年人更需注意高温高湿环境下的训练安全。

本文围绕高温高湿环境训练适应方案展开,指出传统方案忽视个体体温调节差异的问题。通过深入剖析体温调节机制,介绍动态评估体温调节功能的方法,并据此提出优化训练适应方案的策略。旨在帮助训练者更科学地进行高温高湿环境训练,提升训练效果,保障身体健康。