发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:当运动员在训练场上挥洒汗水时,身体内部正经历着一场精密的生化反应。激素作为“化学信使”,其分泌水平的变化直接反映了机体对训练负荷的适应状态。运动内分泌激素检测技术通过量化血清睾酮、皮质醇、促红细胞生成素(EPO)等指标,为教练员揭示了不同负荷训练下机体的应激反应规律,成为优化训练方案、预防过度训练的关键工具。

运动引起的激素变化可分为三类:快速反应型(运动后数十秒内变化,如肾上腺素、皮质醇)、慢速反应型(运动后数分钟至数小时变化,如甲状腺激素、醛固酮)和滞后反应型(运动后数小时至数天变化,如生长激素、胰高糖素)。不同负荷强度对激素的影响呈现显著差异:

低强度有氧训练:皮质醇轻度上升,促进脂肪分解供能;睾酮水平稳定,维持肌肉合成代谢。

高强度间歇训练:血清睾酮短暂升高后下降,皮质醇持续升高,反映机体分解代谢增强;若睾酮下降超25%且持续低水平,提示训练负荷超出适应范围。

极限力量训练:生长激素分泌峰值显著提高,促进肌肉修复;但若长期负荷过大,可能导致下丘脑-垂体-性腺轴功能抑制,睾酮水平持续低迷。

案例:某省队短跑运动员在周期训练后,血清睾酮从基线值600ng/dL降至420ng/dL(下降30%),且持续两周未恢复。教练组通过减少训练量、增加恢复时间,两周后睾酮回升至540ng/dL,运动员的爆发力表现也随之改善。

训练负荷监控:皮质醇是反映分解代谢的敏感指标。若一个周期训练后,相同负荷下皮质醇上升幅度增加,或恢复期持续偏高(>276nmol/L),提示运动员恢复能力下降,需调整负荷强度。

运动选材:安静状态下睾酮水平高的运动员,其力量、耐力及恢复能力更具优势。研究显示,优秀耐力运动员的EPO水平比普通运动员高15%-20%,可作为耐力潜力的预测指标。

过度训练预警:当睾酮/皮质醇比值(T/C)下降超30%,或出现睡眠障碍、情绪低落等非特异性症状时,提示运动员可能进入过度训练状态,需立即干预。

高原训练评估:EPO水平在高原训练初期显著升高(促进红细胞生成),若上升幅度不足或过早回落,反映运动员对缺氧环境的适应能力较差,需调整训练计划。

当前运动内分泌检测仍面临两大难题:激素节律干扰(如皮质醇晨间峰值受睡眠质量影响)和个体差异(同负荷下不同运动员的激素反应差异可达50%)。未来研究需结合基因检测、代谢组学等技术,建立个体化激素反应模型。

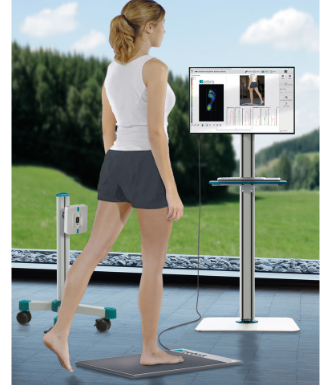

创新实践:某国家队采用“激素动态监测系统”,通过可穿戴设备实时采集唾液皮质醇数据,结合AI算法预测运动员的疲劳阈值,使训练中断率降低40%,运动损伤发生率下降25%。

Q1:为什么运动员要在特定时间检测性激素?

A:性激素水平受下丘脑-垂体-性腺轴调控,存在昼夜节律(如睾酮晨间高、夜间低)和月经周期波动(女性需在卵泡期检测)。特定时间检测可提高结果准确性。

Q2:血清睾酮下降是否一定意味着训练过度?

A:需结合皮质醇水平综合判断。若睾酮下降但皮质醇同步降低(T/C比值稳定),可能为适应性下降;若睾酮下降伴皮质醇升高(T/C比值下降),则提示过度训练。

Q3:高原训练期间EPO水平越高越好吗?

A:适度升高(20%-30%)可促进红细胞生成,提高携氧能力;但若EPO过度升高(>50%),可能导致血液黏滞度增加,反而影响运动表现。

Q4:激素检测能否替代传统生理指标(如心率、血乳酸)?

A:不能替代,但可互补。激素反映长期适应状态,传统指标反映即时负荷强度,两者结合可更全面评估训练效果。

Q5:青少年运动员的激素检测有何特殊要求?

A:需避免在青春期快速生长阶段过度解读激素波动。建议结合骨龄、第二性征发育等指标,建立青少年特异性参考范围。

运动内分泌激素检测技术通过量化睾酮、皮质醇、EPO等指标,为训练负荷调控、运动选材及内分泌紊乱干预提供了科学依据。其核心价值在于揭示机体对训练应激的适应性反应规律,帮助教练员实现“精准训练”。未来,随着多组学技术的融合,该领域将向个体化、动态化监测方向发展,为竞技体育的科学化训练注入新动能。