发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在竞技体育与大众健身领域,运动性疲劳始终是影响训练效果与健康安全的关键变量。传统训练中,教练依赖主观观察(如运动员表情、动作协调性)或简单生理指标(如心率、出汗量)判断疲劳程度,但这种方式存在显著局限性——个体差异、环境干扰及隐性疲劳(如中枢神经系统疲劳)往往被忽视。2025年,随着生物传感技术、代谢组学与人工智能的突破,运动性疲劳监测正从经验驱动转向数据驱动,构建科学化训练监控预警体系已成为行业共识。

1. 疲劳的生理学本质

运动性疲劳是机体在持续或超负荷运动后,神经、肌肉、能量代谢及内分泌系统协同作用的结果。其机制可分为三类:

中枢疲劳:血清素、多巴胺等神经递质失衡导致运动意愿下降,脑电图(EEG)显示α波节律紊乱;

外周疲劳:ATP耗竭、乳酸堆积、线粒体功能障碍引发肌肉收缩能力下降;

代谢疲劳:糖原耗竭、氧化应激及炎症反应导致能量供应中断。

2. 监测的复杂性挑战

疲劳的动态性(急性/慢性)、个体差异性(年龄、性别、训练水平)及多系统交互性,使得单一指标难以全面反映疲劳状态。例如,血乳酸浓度可反映无氧代谢强度,但无法区分中枢与外周疲劳;血清肌酸激酶(CK)升高提示肌肉损伤,却可能掩盖神经疲劳的隐性影响。

1. 生理信号监测:无创技术的突破

心率变异性(HRV):通过智能手环/胸带实时采集,反映自主神经系统平衡。HRV降低提示交感神经兴奋度过高,是过度训练的早期信号。

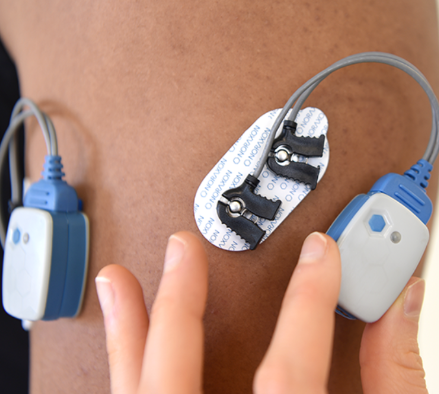

肌电图(EMG):表面电极捕捉肌肉电活动,积分肌电值(iEMG)下降或中位频率(MF)左移,表明肌肉疲劳导致的兴奋性降低。

脑电监测:便携式EEG设备可记录运动中的α波、β波变化,中枢疲劳时α波节律紊乱,β波功率下降。

2. 生化指标检测:体液分析的精准化

血液标志物:

血清CK:剧烈运动后24小时达峰值,持续升高提示肌肉微损伤;

皮质醇/睾酮比值:比值上升反映分解代谢占优,长期失衡导致过度训练综合征;

血尿素氮(BUN):蛋白质分解增加时升高,与训练负荷强度正相关。

唾液标志物:

唾液皮质醇:无创采集,运动后30分钟达峰值,与血液指标高度相关;

唾液IgA:免疫功能下降时降低,提示感染风险增加。

3. 代谢组学与神经电生理:前沿技术的融合

代谢组学分析:通过质谱技术检测血浆/汗液中的乳酸、谷氨酰胺、异前列腺素等代谢物,构建疲劳代谢指纹图谱。例如,谷氨酰胺水平下降与免疫抑制、线粒体功能障碍相关。

经颅直流电刺激(tDCS):结合脑电监测,通过神经调控技术缓解中枢疲劳,提升运动表现。

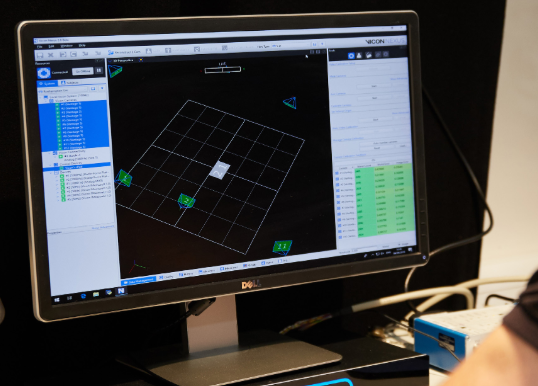

1. 预警模型构建:机器学习的应用

基于历史数据训练预警模型,输入指标包括HRV、血乳酸、CK、睡眠质量等,输出疲劳等级(轻度/中度/重度)。例如,某田径队采用随机森林算法,将过度训练发生率降低40%。

2. 动态调整策略:从监测到干预

训练负荷优化:根据HRV与CK水平调整当日训练强度,避免疲劳累积;

营养干预:血尿素氮升高时补充支链氨基酸,促进蛋白质合成;

恢复手段:冷热交替疗法加速乳酸清除,tDCS改善中枢神经恢复效率。

1. 单细胞技术与基因编辑

单细胞RNA测序可解析疲劳时肌肉卫星细胞的转录组变化,为再生医学提供靶点;CRISPR技术或可编辑与疲劳相关的基因(如PGC-1α),提升运动适应能力。

2. 脑机接口(BCI)的突破

通过非侵入式BCI设备实时监测运动皮层兴奋性,结合VR技术构建疲劳反馈训练系统,实现神经-肌肉系统的精准调控。

Q1:运动后多久检测生化指标最准确?

A:血清CK在运动后5-6小时开始升高,24小时达峰值,建议次日晨起采集;唾液皮质醇在运动后30分钟达峰值,可即时检测。

Q2:普通健身者是否需要专业级监测?

A:可通过智能手环监测HRV与睡眠质量,结合主观疲劳量表(RPE)进行基础评估;竞技运动员或高强度训练者建议定期进行血液与肌电检测。

Q3:如何区分生理性疲劳与病理性疲劳?

A:生理性疲劳通过休息可恢复,伴随HRV与CK水平正常化;病理性疲劳(如慢性疲劳综合征)持续6个月以上,需结合免疫指标(如白细胞分类)与临床检查排除疾病。

运动性疲劳生物标记检测体系的构建,标志着训练科学从“经验主义”向“数据主义”的跨越。通过整合生理信号、生化指标与前沿技术,该体系不仅可实现疲劳状态的精准识别与预警,更能为个性化训练方案、损伤预防及竞技表现优化提供量化依据。未来,随着单细胞技术、脑机接口与人工智能的深度融合,运动性疲劳监测将迈向更高效、更智能的新阶段。