发布时间:2025-10-15

发布时间:2025-10-15 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:运动场上,不少爱好者因忽视潜在风险突然受伤,恢复期漫长且影响运动生涯。传统损伤评估多依赖经验判断,难以提前捕捉隐患。其实,运动损伤的发生与足底压力、步态等隐性因素密切相关,而智能移动测压平台正能破解这一难题。

运动损伤风险评估是运动安全的重要前置环节,但传统方式存在明显短板。

首先是主观性强,多依赖教练或医师的视觉观察与经验判断,对足底压力、负荷分布等隐性指标缺乏感知,易遗漏早期风险。其次为静态评估局限,传统设备多在固定场景下检测,无法捕捉运动中动态变化的生物力学参数,与实际运动场景脱节。最后是滞后性明显,往往在出现不适症状后才介入评估,此时损伤可能已发生,错失预防时机。

从生物力学角度看,运动损伤的发生与三大核心因素密切相关,且均具备可量化特征。

1. 足底压力分布异常

足底是运动时人体与地面接触的关键部位,压力分布失衡会引发连锁反应。比如压力中心偏移会导致下肢力线紊乱,增加膝关节半月板、踝关节韧带的负荷,长期累积易诱发损伤。这种压力异常在日常活动中难以察觉,仅在特定运动强度下才会显现。

2. 步态周期参数异常

步态周期包含支撑相、摆动相等阶段,各阶段的时间占比、关节角度变化等参数直接反映运动协调性。步态异常如足内翻、足外翻,会导致落地时缓冲不足,使冲击力直接传导至脊柱与关节,成为慢性损伤的潜在诱因。

3. 动态负荷累积超标

运动中的负荷并非越高越危险,而是在于 “累积效应”。单次运动负荷可能处于安全范围,但连续多日的负荷叠加超过身体修复阈值,会导致肌肉微损伤积累,增加拉伤、肌腱炎等损伤风险。传统评估无法实时追踪这种动态累积过程。

智能移动测压平台通过 “采集 - 分析 - 输出” 的闭环逻辑,实现风险因素的精准量化与防控。

1. 核心技术与工作流程

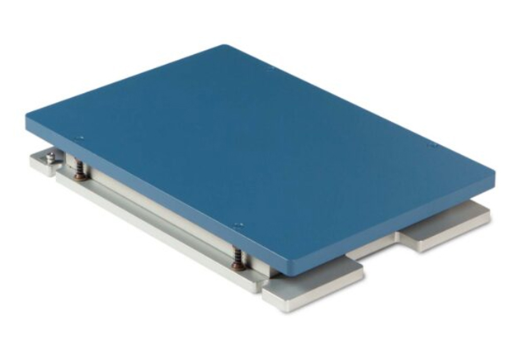

平台采用轻量化动态压力传感技术,传感器可集成于鞋垫、运动鞋等载体,实现运动中的实时数据采集。采集的数据经无线传输至终端,通过生物力学建模算法进行分析,输出压力分布热力图、步态周期曲线、负荷累积趋势等可视化结果。

2. 场景化应用落地

在专业训练场景中,平台可为运动员定制评估方案,通过对比训练前后的压力与步态数据,优化动作技术,调整训练计划。在大众健身场景,普通爱好者通过便携设备检测,可获取个性化运动建议,如选择适配的运动鞋型、调整运动强度与频率。在康复领域,平台能追踪损伤恢复期的生物力学参数变化,为康复训练提供数据支撑。

问:智能移动测压平台适合哪些人群使用?

答:适用于专业运动员、健身爱好者、康复期人群等,尤其适合常进行跑步、跳跃等下肢主导运动的群体。

问:平台检测结果的准确性如何保障?

答:基于生物力学理论构建算法模型,结合动态传感技术捕捉真实运动数据,经多场景验证确保量化结果的可靠性。

问:使用平台需要专业的操作知识吗?

答:无需专业知识,设备操作简单,终端会以通俗语言解读可视化结果,并给出明确的风险提示与建议。

问:平台能预测所有类型的运动损伤吗?

答:主要针对生物力学异常相关的损伤,如关节损伤、肌肉拉伤等,无法涵盖因碰撞、意外摔倒等外力导致的损伤。

本文围绕智能移动测压平台展开,指出传统运动损伤评估存在主观、静态、滞后等问题,剖析了足底压力异常、步态异常、负荷累积超标三大风险因素。通过解读平台的动态传感、算法分析等核心技术与应用场景,说明其如何实现风险因素的精准量化。该平台打破了传统评估的局限,将运动损伤防控从 “经验判断” 推向 “数据驱动”,为不同运动人群提供了科学的风险防控工具,助力提升运动安全性。