发布时间:2025-10-15

发布时间:2025-10-15 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:便携式压力测试技术通过捕捉人体力学数据,为康复领域提供精准评估工具。其核心价值在于突破传统康复方案的“一刀切”模式,通过动态监测足底压力、关节负荷等生物力学参数,为患者定制个性化训练方案,提升康复效率并降低二次损伤风险。

在康复医学领域,传统治疗方案长期依赖治疗师的主观判断与患者反馈,导致康复效果参差不齐。例如,扁平足患者可能因足弓支撑不足引发膝关节代偿性劳损,而高弓足患者则易因足底压力集中导致足底筋膜炎。这些隐性问题若未被及时发现,可能延长康复周期甚至引发连锁损伤。

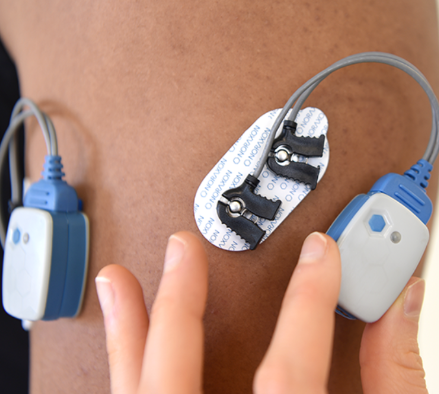

便携式压力测试技术的出现,为这一困境提供了破局之道。该技术通过高精度传感器阵列,实时采集人体在静态站立、动态行走等场景下的压力分布数据,生成三维力学模型。其核心优势在于:

精准性:可识别微米级压力变化,捕捉传统触诊难以发现的力学失衡;

动态性:支持连续监测,记录康复过程中力学参数的动态演变;

便携性:设备轻量化设计,支持社区、家庭等多场景应用。

数据驱动的个性化康复:从评估到干预的全链路优化

1. 力学评估:揭开隐藏的运动损伤密码

足底压力测试是该技术的典型应用场景。通过分析前足、中足、后足的压力占比及重心偏移轨迹,可量化评估足弓形态、步态稳定性及关节负荷分布。例如,糖尿病患者因神经病变导致足底感觉减退,压力测试可提前识别溃疡高风险区域,预防截肢风险。

2. 方案定制:基于生物力学的精准干预

根据压力测试结果,康复师可设计分层干预策略:

结构矫正:针对足弓塌陷患者,定制3D打印矫形鞋垫,通过力学重分布缓解疼痛;

功能训练:为膝关节内扣患者设计髋外展强化训练,纠正下肢力线;

动态反馈:结合可穿戴设备,实时监测训练中的压力变化,动态调整动作幅度与负荷强度。

3. 效果追踪:闭环管理提升康复质量

通过周期性复测,建立患者力学参数数据库,对比康复前后的压力分布图谱,量化评估训练效果。例如,脑卒中患者步态训练中,压力测试可客观反映患侧负重比例提升,为治疗师调整训练方案提供数据支撑。

技术落地:从实验室到日常生活的普惠之路

便携式压力测试技术的普及,正推动康复服务模式变革:

社区康复:基层医疗机构配备便携设备,实现“筛查-评估-干预”一站式服务;

家庭场景:患者通过智能鞋垫等家用设备,自主完成日常压力监测,数据同步至云端供治疗师远程调阅;

运动防护:运动员利用压力测试优化技术动作,降低运动损伤发生率。

Q1:便携式压力测试与传统实验室设备有何区别?

A:传统设备体积庞大、操作复杂,需专业人员操作;便携式设备通过集成化设计,实现“即测即走”,且数据精度可满足临床需求。

Q2:哪些人群适合接受压力测试评估?

A:包括但不限于足部畸形患者、糖尿病患者、运动损伤人群、老年人步态异常者及术后康复患者。

Q3:压力测试结果如何指导康复训练?

A:例如,前足压力过高者需加强小腿肌肉拉伸;足弓塌陷者需通过矫形鞋垫与核心训练改善力学结构。

Q4:家用压力测试设备是否可靠?

A:需选择通过医疗认证的产品,并定期校准传感器。复杂病例仍需结合专业机构评估。

Q5:压力测试能否预防运动损伤?

A:通过识别力学失衡风险点,可提前调整训练计划。例如,跑步爱好者通过压力测试优化落地姿势,降低膝关节冲击力。

便携式压力测试技术以数据为纽带,构建起“评估-干预-追踪”的个性化康复闭环。其价值不仅在于提升治疗精准度,更在于推动康复服务从“被动治疗”向“主动健康管理”转型。随着传感器技术与人工智能的深度融合,未来该技术将进一步拓展至慢性病管理、老年防跌倒等领域,为全民健康提供更坚实的科技支撑。