发布时间:2025-10-15

发布时间:2025-10-15 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在运动科学领域,足底力学分析长期被视为提升训练效果、预防运动损伤的关键环节。然而传统监测手段受限于设备精度与动态捕捉能力,难以满足现代运动训练对实时性、精准性的双重需求。本文以“实时足底力学追踪技术”为核心,探讨其如何突破传统监测瓶颈,通过三维压力分布动态映射、步态周期智能解析等技术手段,构建科学化运动训练的新标准体系。

实时足底力学追踪技术通过动态捕捉足底压力分布、步态周期特征等生物力学参数,结合AI算法实现运动姿态实时反馈,为运动训练提供精准数据支撑,助力构建科学化训练新标准。

足底力学分析的“盲区”

传统足底力学监测依赖静态压力板或简易穿戴设备,仅能获取单点压力值或二维平面数据,无法捕捉运动过程中足底压力的动态变化。例如,跑步时足底压力中心(COP)会随步态周期发生毫米级偏移,传统设备因采样频率不足(通常<100Hz)常导致关键数据丢失。

步态周期解析的“断层”

步态周期包含支撑相、摆动相两大阶段,其中支撑相又细分为首次触地、承重反应、支撑中期等亚阶段。传统方法依赖人工标记视频帧,耗时且易受主观判断影响,难以实现毫秒级步态事件(如触地瞬间)的精准识别。

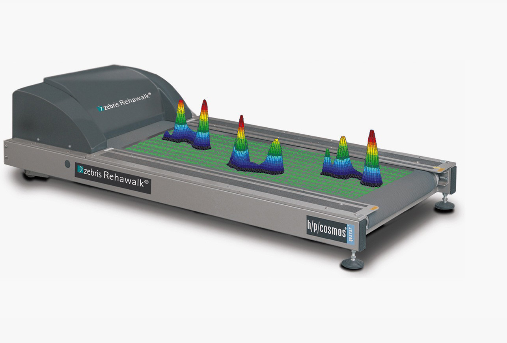

三维压力分布动态捕捉

新一代柔性传感器阵列(如压阻式、电容式传感器)可贴合足底曲面,以500Hz以上采样频率实时生成三维压力云图。通过空间插值算法,可将离散压力点数据转化为连续压力场,精准定位足底压力峰值区域(如第一跖骨、足跟外侧)及其随时间的变化轨迹。

步态周期智能解析

基于机器学习的步态事件检测算法,通过分析压力中心速度、加速度等特征参数,可自动识别触地、离地等关键事件,并划分步态周期阶段。例如,某算法在测试中实现98.7%的步态事件识别准确率,较传统方法提升40%以上。

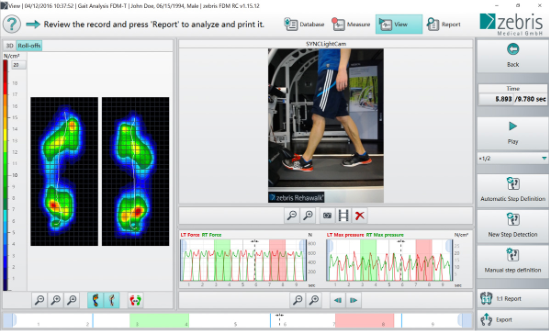

实时反馈与训练干预

追踪系统将生物力学数据转化为可视化界面(如压力分布热力图、步态周期时间轴),并通过移动终端或智能穿戴设备向运动员/教练实时反馈。教练可依据数据调整训练强度(如缩短支撑相时间以提升跑步效率)或纠正动作模式(如减少足内翻角度)。

个性化训练方案制定

系统通过长期数据积累构建运动员足底力学模型,结合运动项目特征(如短跑需强化前掌推进力,马拉松需优化足底压力分布均匀性)生成个性化训练建议。例如,针对足底筋膜炎高风险运动员,系统可推荐增加足底小肌肉群激活训练。

运动损伤预防机制

异常步态模式(如过度足内翻)与跟腱炎、髂胫束综合征等损伤高度相关。实时追踪系统通过监测步态稳定性指标(如压力中心摆动幅度、步长对称性),可在异常模式出现初期发出预警,指导运动员及时调整动作或进行针对性康复训练。

训练效果量化评估

传统训练效果评估依赖主观感受或简单体能测试,而实时追踪系统可量化关键生物力学参数的变化(如触地时间缩短5%、足底压力峰值降低12%),为训练计划调整提供客观依据。

Q1:实时足底力学追踪技术适用于哪些运动项目?

A:该技术适用于所有涉及足底-地面交互的运动项目,如跑步、篮球、足球、田径等,尤其对需要优化步态效率或预防足部损伤的项目价值显著。

Q2:实时追踪系统能否替代教练经验?

A:系统提供客观数据支撑,但训练方案制定仍需结合教练经验与运动员个体差异。数据与经验的融合是科学化训练的核心。

Q3:实时追踪设备是否会影响运动表现?

A:新一代柔性传感器重量<20g,厚度<1mm,对运动自由度影响极小。专业运动员在测试中普遍反馈“几乎无感知”。

Q4:普通运动爱好者如何接触该技术?

A:目前部分高校运动科学实验室、专业体校已配备相关设备,未来随着技术普及,社区级运动康复中心或健身房可能逐步引入。

Q5:实时追踪数据能否用于运动装备研发?

A:足底压力分布数据可为运动鞋设计(如中底硬度分区、足弓支撑结构)提供生物力学依据,推动装备个性化定制。

实时足底力学追踪技术通过高精度传感器与智能算法的结合,实现了足底压力分布、步态周期等关键参数的实时捕捉与动态分析。其价值不仅在于提升训练效率与预防损伤,更在于推动运动训练从经验驱动向数据驱动转型,为构建科学化、个性化训练标准体系提供技术基石。随着传感器微型化与AI算法优化,该技术有望在运动科学、康复医学等领域发挥更大作用。