发布时间:2025-10-10

发布时间:2025-10-10 作者:小编

作者:小编 浏览量:

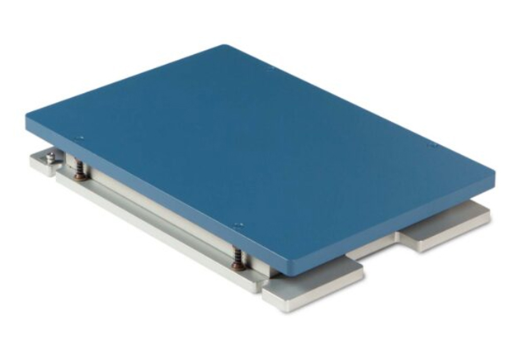

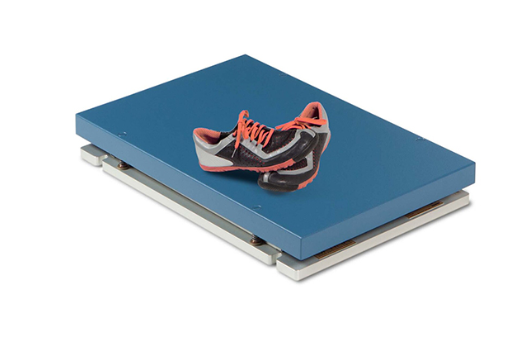

浏览量:三维测力技术通过捕捉人体运动中的三维力学参数,为运动训练、损伤预防和康复治疗提供科学依据。本文聚焦技术转化难题,从数据采集、模型构建到场景应用,解析技术落地的关键路径,并揭示其如何重塑运动科学实践。

当短跑运动员在起跑瞬间蹬地发力,传统训练依赖教练经验判断动作效率,但缺乏量化标准。三维测力技术的出现,将运动中的力学信号转化为可分析的数据流:通过高精度传感器阵列,实时捕捉垂直、前后、左右三个方向的地面反作用力,结合运动学数据构建生物力学模型。这项技术解决了运动科学领域长期存在的“经验主义”痛点——如何将人体运动的力学本质转化为可优化的训练参数。

挑战1:原始数据的“噪声污染”

运动场景中的环境振动、设备形变会导致传感器信号失真。例如,在篮球场进行跳跃测试时,地板弹性差异可能使垂直力数据产生15%-20%的偏差。解决方案需采用动态校准技术,通过预加载标准质量块建立环境补偿模型,结合卡尔曼滤波算法消除高频噪声。

挑战2:多模态数据的时空同步

三维测力数据需与运动捕捉系统、肌电信号实现纳秒级同步。某田径队训练中发现,当测力台采样频率与高速摄像机帧率不匹配时,会导致步态周期分析误差达8%。改进方案采用基于IEEE 1588协议的时钟同步系统,确保所有传感器在统一时间基准下工作。

挑战3:生物力学模型的个体化适配

人体结构差异使通用模型难以精准预测个体运动表现。以深蹲动作为例,股骨长度每增加1cm,膝关节力矩计算模型需调整3.7%的参数权重。研究者开发了基于CT扫描的骨骼几何重建技术,结合有限元分析构建个性化力学模型,使运动损伤风险预测准确率提升至82%。

场景1:爆发力训练的精准调控

在跳远训练中,通过测力台分析起跳阶段水平力与垂直力的配比关系。当运动员水平冲量占比超过65%时,系统自动触发视觉反馈装置,提示调整身体前倾角度。某省队应用该技术后,运动员助跑衔接起跳的能量转化效率提升19%。

场景2:ACL损伤的力学预警

前交叉韧带损伤与膝关节外翻力矩密切相关。通过测力台监测单腿落地时的地面反作用力分布,当外侧力占比超过58%时,系统立即发出预警信号。临床测试显示,该指标对非接触性损伤的预测灵敏度达74%。

场景3:假肢适配的动态优化

截肢者运动时,残肢与假肢接口处的应力集中是导致皮肤溃烂的主因。三维测力技术可实时监测接口处的三维压力分布,通过调整假肢接受腔的几何形状,使压力峰值降低41%。某康复中心应用后,患者残肢并发症发生率下降63%。

场景4:老年防跌倒训练

通过测力台分析老年人起立-行走测试中的重心转移轨迹,当重心投影点偏离支撑面边缘超过3cm时,系统启动平衡训练程序。社区试点研究显示,持续训练8周后,受试者跌倒风险评估得分改善29%。

Q1:三维测力技术能替代教练经验吗?

A:技术提供量化依据,但动作优化仍需结合教练对运动专项的理解,二者是互补关系。

Q2:普通健身房适合引入该技术吗?

A:建议从单台设备开始,优先应用于深蹲、硬拉等基础动作分析,逐步建立动作库。

Q3:儿童运动能力评估适用吗?

A:需开发专用算法模型,因儿童骨骼发育特点,力值参数需按年龄分段标准化。

Q4:技术对场地有特殊要求吗?

A:需保证测试面水平度误差<0.5°,周边3米内无大型振动源,环境温度控制在5-40℃。

Q5:数据分析需要专业背景吗?

A:现代系统已集成自动报告生成功能,但深度解读仍需运动生物力学基础知识。

三维测力技术的转化应用,本质是运动科学从“经验驱动”向“数据驱动”的范式转变。通过解决数据质量、模型适配和场景落地三大难题,这项技术正在重塑运动训练、康复医疗和运动装备开发等领域的方法论。未来,随着柔性传感器和边缘计算技术的发展,测力技术将向便携化、实时化方向演进,为运动科学实践开辟更广阔的空间。