发布时间:2025-10-10

发布时间:2025-10-10 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在竞技体育与大众健身蓬勃发展的当下,科学化训练成为提升运动表现、预防运动损伤的关键。传统训练依赖经验判断,缺乏精准数据支撑,难以满足现代运动需求。三维测力技术作为运动科学领域的突破性工具,通过捕捉人体运动中的三维力学信号,为训练提供量化依据。本文将围绕“三维测力如何赋能科学化训练”展开,探讨其技术原理、应用场景及实践价值。

三维测力技术通过捕捉人体运动中的三维力学信号,量化分析动作模式与发力效率,解决传统训练经验依赖、损伤风险高、效率低下等问题,为运动员制定个性化训练方案,提升运动表现并降低损伤风险。

1. 训练效果依赖“感觉”而非数据

传统训练中,教练常通过观察动作形态或运动员主观反馈调整训练计划。例如,短跑训练中,教练可能仅凭经验判断起跑姿势是否“标准”,却无法量化髋关节、膝关节的发力角度与力量分配。这种模糊的判断方式易导致训练效果参差不齐。

2. 运动损伤风险难以预判

缺乏力学数据支撑的训练,易忽视身体局部过载问题。例如,举重运动员若长期采用错误的发力模式,可能导致腰椎压力异常升高,最终引发慢性损伤。研究显示,约60%的运动损伤与动作模式错误或负荷分配不均相关。

3. 训练效率瓶颈难突破

传统训练难以精准识别运动员的“能量泄漏点”。例如,跳高运动员若无法量化起跳阶段的水平与垂直分力比例,可能因发力方向偏差导致成绩停滞不前。

1. 技术原理:捕捉三维空间中的力学信号

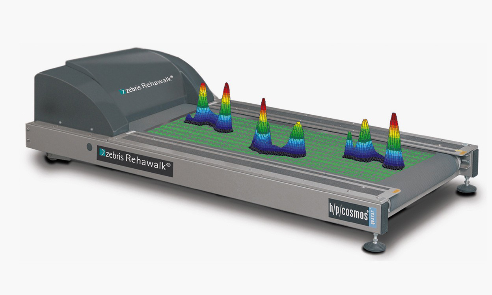

三维测力平台通过内置的压电传感器或应变片,实时采集人体运动中地面反作用力的X、Y、Z轴分量(分别对应前后、左右、垂直方向)。结合高速摄像与肌电信号,可构建“力学-运动学-肌肉活动”多维度数据模型。

2. 核心优势:量化动作模式与发力效率

动作模式分析:通过力-时间曲线,识别动作各阶段的发力顺序与持续时间。例如,短跑起跑阶段,优秀运动员的“蹬伸-离地”过渡时间通常短于0.2秒,而普通运动员可能超过0.3秒。

发力效率评估:计算力量输出与运动成绩的转化率。例如,跳远运动员的腾空阶段,若垂直分力占比过高,可能说明水平速度利用不足。

损伤风险预警:通过关节力矩分析,识别局部负荷异常。例如,篮球运动员落地时,若膝关节内收力矩超过体重的2.5倍,则需调整落地姿势以降低前交叉韧带损伤风险。

1. 动作优化:以短跑为例

通过三维测力平台,可量化起跑阶段的“前脚掌压力中心迁移速度”与“髋关节伸展力矩”。教练可根据数据调整起跑器角度与摆臂幅度,使运动员在0.1秒内完成从静止到最大速度的过渡。

2. 负荷管理:以举重为例

三维测力可记录深蹲、硬拉等动作中脊柱的轴向压力与剪切力。若数据显示某次训练中腰椎剪切力超过安全阈值,教练可立即调整重量或动作模式,避免急性损伤。

3. 康复训练:以膝关节损伤为例

通过对比健侧与患侧的地面反作用力分布,可制定个性化的康复计划。例如,若患侧膝关节外翻角超过5度,需加强臀中肌力量训练以改善下肢力线。

Q1:三维测力技术适用于哪些运动项目?

A:适用于所有涉及地面反作用力的运动,如田径、球类、举重、体操等,也可用于康复训练中的步态分析。

Q2:三维测力平台的成本是否很高?

A:专业级设备价格较高,但近年已有便携式产品问世,可通过租赁或共享模式降低使用门槛。

Q3:普通健身爱好者能否从三维测力中受益?

A:可以。通过量化深蹲、硬拉等动作的发力模式,可避免代偿性发力,提升训练效果并降低损伤风险。

Q4:三维测力与肌电测试有何区别?

A:三维测力关注外部力学输出,肌电测试关注肌肉内部活动,两者结合可更全面地分析运动表现。

Q5:三维测力数据需要专业人员解读吗?

A:是的。需结合运动生物力学知识,将原始数据转化为可执行的训练建议。

三维测力技术通过量化人体运动中的力学信号,为科学化训练提供了精准的数据支撑。从动作模式优化到负荷管理,再到损伤预防,其应用场景覆盖竞技体育与大众健身的全链条。未来,随着传感器技术与算法的进步,三维测力有望进一步普及,成为运动训练领域的“标配工具”。