发布时间:2025-10-10

发布时间:2025-10-10 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:本文聚焦运动科学领域测力技术革新,通过解析传统训练痛点,揭示三维力传感器、动态捕捉系统等前沿技术原理,结合运动生物力学模型与个性化训练方案设计,阐述智能测力技术如何实现运动效能的精准提升,为运动员与健身爱好者提供科学训练新范式。

在田径训练场上,短跑运动员的起跑反应时间常被作为核心指标,但教练往往难以量化髋关节内收肌群在触地瞬间的发力效率;健身房里,健身者重复进行深蹲训练,却无法感知膝关节屈伸角度与股四头肌激活程度的动态关联。这种"知其然不知其所以然"的训练模式,暴露出传统运动监测的三大痛点:

数据维度单一:仅记录时间、重量等基础参数,忽视肌肉发力顺序、关节力矩分布等深层信息

反馈滞后性强:依赖教练主观判断,无法实时捕捉动作偏差并即时修正

个体适配性差:标准化训练方案难以匹配不同体质人群的生物力学特征

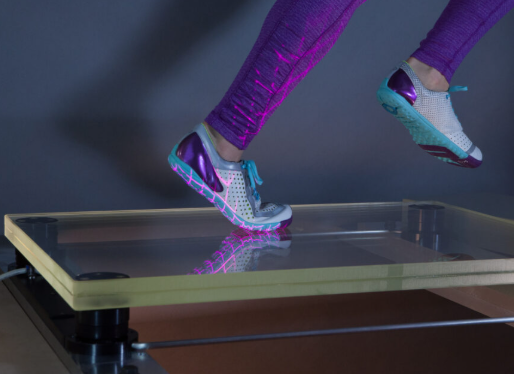

(一)三维力传感矩阵:从平面到立体的数据革命

新一代测力平台采用压电式传感器阵列,可同步采集垂直、水平、侧向三个维度的力学信号。当运动员完成跳跃动作时,系统能精准解析踝关节在矢状面与冠状面的力矩分配,结合高速摄像机捕捉的关节运动轨迹,构建出完整的运动生物力学链。

(二)动态捕捉与肌电融合:破解神经肌肉控制密码

通过在关键肌群粘贴表面电极,结合惯性测量单元(IMU)追踪骨骼运动,系统可建立"肌肉激活-关节运动-地面反作用力"的动态映射模型。例如在标枪投掷训练中,该技术能清晰呈现三角肌前束与肱三头肌的协同发力时序,帮助运动员优化最后用力阶段的能量传递效率。

(三)AI驱动的个性化训练方案生成

基于海量运动数据库,系统运用机器学习算法分析个体生物力学特征,自动生成包含动作模式优化、负荷强度调整、恢复周期规划的定制化训练方案。某省级田径队应用该技术后,运动员的起跑加速阶段能量利用率提升了18%。

(一)动作模式优化:精准修正技术缺陷

系统通过实时反馈界面,将复杂生物力学数据转化为可视化指标。当游泳运动员的划水轨迹偏离理想角度时,水下摄像头与测力手环会同步发出预警,指导其调整肩关节内旋幅度与手掌压力分布。

(二)负荷强度调控:突破平台期瓶颈

结合心率变异性与肌肉疲劳指数,系统动态调整训练负荷。在力量训练中,当股四头肌的肌电振幅持续低于基准值时,系统会自动降低杠铃重量并增加组间休息时间,防止过度训练导致的神经抑制。

(三)损伤预防机制:构建生物力学安全阈值

通过建立个体化的关节应力模型,系统可预测潜在损伤风险。当篮球运动员的膝关节剪切力超过安全阈值时,智能鞋垫会立即震动提醒,同时上传数据至云端供运动医学专家分析。

Q1:智能测力设备是否会完全取代传统教练?

A:技术无法替代经验判断,但可成为教练的"生物力学显微镜"。例如在体操训练中,系统能精准量化空翻动作的角速度变化,但落地稳定性的评估仍需教练结合多年经验。

Q2:普通健身者如何选择测力设备?

A:建议优先关注设备的生物力学模型精度与数据可视化能力。例如选择支持多关节力矩实时显示的设备,而非仅提供基础重量数据的传统器械。

Q3:测力技术能否应用于康复训练?

A:动态测力系统已广泛用于术后康复评估。通过对比健侧与患侧的地面反作用力差异,物理治疗师可制定更精准的渐进性负荷训练方案。

Q4:智能测力设备的数据安全如何保障?

A:正规设备采用端到端加密传输与本地化存储方案,用户可定期导出原始数据并删除云端记录,避免生物力学特征信息泄露风险。

Q5:未来测力技术会向哪些方向发展?

A:柔性电子皮肤与无线能量传输技术的突破,将推动可穿戴测力设备向无感化、全天候监测方向发展,最终实现"运动即数据采集"的无缝体验。

智能测力技术通过构建"感知-分析-干预"的闭环系统,正在重塑运动训练的科学范式。从微观层面的肌肉纤维激活模式,到宏观层面的运动能量传递效率,多维测力数据为人体效能提升提供了前所未有的量化依据。当技术突破经验主义的桎梏,运动科学正迈向精准化、个性化的新纪元。