发布时间:2025-10-10

发布时间:2025-10-10 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在运动科学领域,如何让训练更精准、高效,一直是教练与运动员关注的焦点。传统训练方法多依赖经验,缺乏量化依据,而动态力学评估技术的出现,为突破这一瓶颈提供了可能。本文将通过“问题-分析-解决”的逻辑框架,探讨如何利用动态力学评估优化运动表现训练,揭示力学数据背后的科学逻辑,为运动训练的精准化提供新思路。

动态力学评估通过捕捉运动中的力学参数,量化分析动作模式与能量传递效率,为运动表现训练提供科学依据。本文将解析传统训练的局限,阐述动态力学评估的技术原理,并探讨其在训练方案优化中的具体应用。

问题:训练效果为何难以稳定提升?

传统训练依赖教练经验与运动员主观反馈,但人体运动系统的复杂性导致个体差异显著。例如,同一训练动作对不同运动员的关节负荷分布、肌肉激活模式可能截然不同,而经验判断难以捕捉这些微观差异。此外,动作代偿(如跑步时髋关节内收)常被忽视,长期积累可能引发运动损伤,反而降低表现。

关键矛盾:

经验判断缺乏量化标准

个体生物力学特征被忽视

动作效率与损伤风险难以平衡

分析:如何通过力学参数揭示运动本质?

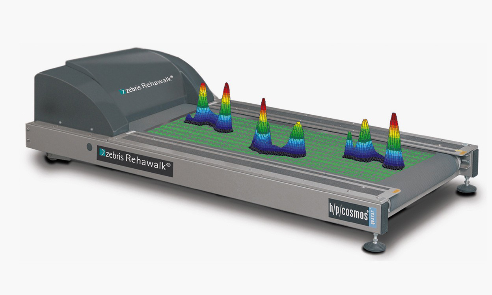

动态力学评估通过三维测力台、惯性传感器、高速运动捕捉系统等技术,实时采集运动中的力学数据,包括:

地面反作用力(GRF):反映身体与地面的能量交互效率

关节力矩:量化关节在运动中的负荷分布

肌肉激活时序:识别动作代偿的神经肌肉控制缺陷

能量传递效率:评估动作经济性

技术优势:

量化动作模式,建立个体化力学模型

识别隐性代偿,预防潜在损伤

动态监测训练适应,避免平台期

解决:如何将数据转化为训练方案?

1. 动作模式诊断与修正

通过分析关节力矩与肌肉激活时序,定位动作代偿环节。例如,某短跑运动员在起跑阶段髋关节伸展力矩不足,可通过针对性强化臀大肌与腘绳肌的离心收缩训练,优化起跑动作的力学链。

2. 负荷强度精准调控

结合地面反作用力与能量传递效率,量化训练负荷的生物力学影响。例如,跳远运动员在助跑阶段若垂直地面反作用力占比过高,说明水平动量转化效率低,需调整步频与步幅比例。

3. 损伤风险预警与干预

通过长期监测关节负荷分布,识别过度使用风险。例如,篮球运动员若长期出现膝关节内收力矩异常,提示髌骨软化症风险,需及时调整训练中的变向动作模式。

4. 恢复周期动态调整

利用力学参数变化评估训练疲劳。例如,运动员在完成高强度训练后,若起跳动作的垂直地面反作用力显著下降,说明下肢肌肉疲劳,需延长恢复时间或调整训练内容。

随着可穿戴传感器与AI算法的融合,动态力学评估将向便携化、实时化方向发展。未来,运动员可通过智能设备在训练中即时获取力学反馈,实现“训练-评估-调整”的闭环优化。此外,跨学科研究(如运动生物力学与神经科学的结合)将进一步揭示力学参数与运动表现之间的深层关联。

Q1:动态力学评估是否适用于所有运动项目?

A:适用于需要量化动作模式与能量传递的项目(如田径、球类、体操),但对静态力量主导的项目(如举重)应用价值有限。

Q2:普通健身爱好者能否使用动态力学评估?

A:目前技术多应用于专业领域,但未来随着可穿戴设备普及,个人用户可通过简易传感器获取基础力学数据。

Q3:动态力学评估能否完全替代教练经验?

A:不能。数据提供客观依据,但训练方案的设计仍需结合教练对运动项目规律的理解与运动员心理状态的调整。

Q4:动态力学评估的检测频率如何确定?

A:根据训练周期调整。基础期可每月检测1次,赛前强化期建议每周检测,以动态监控训练适应。

Q5:动态力学评估对青少年运动员是否安全?

A:安全。检测为非侵入式,且可帮助识别早期动作模式缺陷,预防运动损伤。

动态力学评估通过量化运动中的力学参数,为训练方案优化提供了科学工具。其核心价值在于打破经验主义局限,实现个体化、精准化训练。从动作模式诊断到负荷调控,从损伤预警到恢复调整,动态力学评估正在重塑运动训练的逻辑链条。未来,随着技术普及,这一方法有望成为运动表现提升的“标配”工具。