发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:三维测量技术通过高精度捕捉脊柱三维形态与动态变化,为体态异常与脊柱疾病的早期诊断、个性化治疗及康复评估提供科学依据,实现从“经验医学”到“精准医学”的跨越。

在数字时代,久坐办公、低头刷屏已成为生活常态。数据显示,我国青少年特发性脊柱侧弯发病率呈上升趋势,而成年人中因不良体态引发的颈椎病、腰椎间盘突出等慢性疼痛问题更是普遍存在。这些体态异常不仅影响外在形象,更会引发脊柱生物力学失衡,导致椎间盘压力异常增加、神经根受压等病理改变。例如,骨盆前倾会使腰椎前凸角度增大,椎间盘后部压力激增,最终可能引发腰椎间盘突出症。

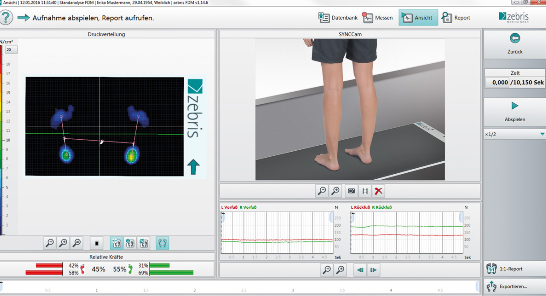

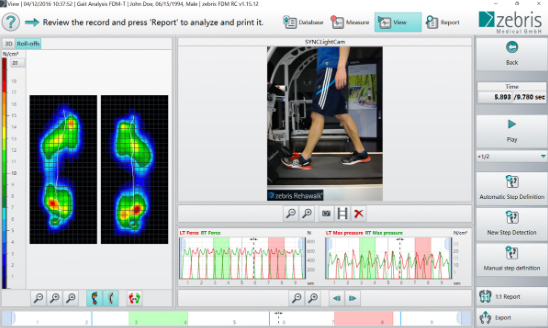

传统体态评估依赖目视观察与二维影像,存在测量误差大、动态信息缺失等局限。三维测量技术通过光学定位、力学传感与计算机算法的深度融合,实现了脊柱形态的立体化、动态化捕捉:

静态参数分析:精确测量躯干长度、颈曲/腰曲角度、骨盆旋转度等关键指标,构建脊柱三维坐标系。例如,通过标记点定位技术,可捕捉到毫米级的脊柱侧弯角度变化。

动态功能评估:持续记录60秒以上的脊柱运动轨迹,分析不同体位(如站立、行走、弯腰)下的形态变化。这种动态监测能力为研究脊柱侧弯进展规律提供了关键数据支持。

生物力学建模:基于测量数据建立个性化脊柱力学模型,模拟不同治疗手段(如支具矫正、康复训练)对脊柱应力的影响,为方案优化提供理论依据。

1. 早期筛查:揪出“隐形杀手”

在青少年脊柱侧弯筛查中,三维测量系统可快速识别双肩不等高、骨盆倾斜等早期体征。通过对比正常脊柱运动参数库,系统能自动标注异常运动模式,辅助医生做出精准诊断。某研究团队应用该技术对千余名中学生进行筛查,发现传统方法漏诊的轻度侧弯病例占比显著降低。

2. 个性化治疗:量体裁衣的干预方案

针对脊柱侧弯患者,三维测量技术可生成个性化支具设计模板。通过模拟支具佩戴后的脊柱应力分布,优化支具的矫正角度与压力点位置。在康复治疗中,系统能实时反馈患者运动时的脊柱代偿模式,指导康复师调整训练动作。例如,对于腰椎间盘突出患者,可通过三维运动分析识别异常的腰椎旋转角度,定制针对性的核心稳定训练方案。

3. 疗效评估:用数据说话

传统康复评估依赖主观量表,而三维测量技术提供客观量化指标。通过对比治疗前后的脊柱活动度、肌肉激活模式等参数,可精准评估康复效果。某临床研究显示,应用三维测量技术指导康复的腰椎间盘突出患者,其疼痛缓解率与功能恢复速度均优于传统治疗组。

随着人工智能与三维测量技术的深度融合,未来的脊柱诊疗将呈现三大趋势:

智能化分析:AI算法可自动识别测量数据中的异常模式,预测疾病进展风险,为患者提供预警。

远程化监测:可穿戴式三维传感器实现居家动态监测,医生通过云端平台实时查看患者数据,调整治疗方案。

微创化治疗:三维测量数据与手术导航系统结合,辅助医生精准定位病变节段,减少手术创伤。

Q1:三维测量技术适合哪些人群?

适用于脊柱侧弯、颈椎病、腰椎间盘突出等患者,以及长期久坐、运动损伤等高风险人群的早期筛查。

Q2:检查过程是否安全无创?

该技术采用光学或力学传感原理,无需接触皮肤或暴露于辐射,孕妇、儿童等特殊人群均可安全使用。

Q3:测量结果如何指导日常矫正?

系统会生成包含体态调整建议的报告,例如坐姿优化、核心训练动作等,患者可结合康复师指导进行自我管理。

Q4:与传统X光检查有何区别?

三维测量无辐射风险,且能提供动态功能信息,但严重脊柱畸形仍需结合X光或MRI进行结构评估。

Q5:技术普及程度如何?

目前已在多家三甲医院康复科、骨科应用,未来将向基层医疗机构推广,降低患者使用门槛。

三维测量技术通过突破传统诊疗的时空局限,为脊柱健康管理提供了“精准测量-科学分析-个性干预”的全链条解决方案。从早期筛查的“火眼金睛”到康复评估的“数据标尺”,这项技术正在重塑脊柱疾病的诊疗范式,让每个人都能拥有挺拔的身姿与健康的脊柱。