发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

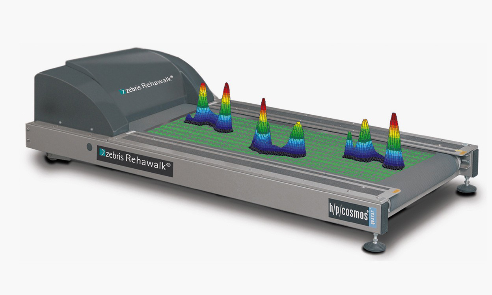

浏览量:三维测力技术通过高精度传感器与动力学分析,揭示人体运动中的力学规律。本文从运动损伤机制、康复评估体系、运动表现优化三个维度,解析该技术如何突破传统医学边界,为运动员健康管理与竞技水平提升提供科学支撑。

当运动员完成一次纵跳,地面反作用力在垂直方向可达体重的5-8倍,而前冲力与侧向力的动态变化,正是膝关节损伤的潜在诱因。传统二维测力平台仅能捕捉垂直与水平方向的力值,而三维测力技术通过六分量传感器阵列,可同步解析垂直力(Fz)、前后力(Fx)、侧向力(Fy)及对应力矩(Mx/My/Mz),构建出完整的运动力学图谱。

这项技术已渗透至运动医学全链条:在损伤预防领域,通过分析跳跃着地时的冲击力分布,识别踝关节稳定性缺陷;在康复训练中,利用压心轨迹(COP)监测患者平衡控制能力;在竞技表现提升环节,结合运动捕捉系统,量化短跑起跑阶段的爆发力输出效率。

动态数据缺失的盲区

二维测力平台无法捕捉侧向剪切力,而研究表明,篮球运动员急停变向时,膝关节承受的侧向力峰值可达体重的3.2倍,这正是前交叉韧带损伤的主要诱因。

生物力学反馈滞后

传统康复评估依赖主观量表与静态测试,难以量化动态任务中的肌肉协同效率。例如,脑卒中患者步行训练中,患侧步态周期内支撑相力值波动超过30%,但常规评估往往忽略这种瞬态力学失衡。

运动表现优化瓶颈

短跑运动员起跑阶段,髋关节伸展力矩与地面反作用力的耦合关系,直接影响加速度生成效率。缺乏三维力学数据支撑的训练方案,难以实现技术动作的精准修正。

损伤机制可视化

通过高速摄像与三维测力同步采集,可重建跳跃着地瞬间的力学链传导路径。数据显示,当膝关节屈曲角度小于45°时,胫骨平台承受的剪切力将激增2.3倍,这为运动防护装备设计提供了关键参数。

康复评估数字化

在平衡功能测试中,压心轨迹的摆动频率与面积,可量化评估本体感觉恢复程度。例如,踝关节扭伤患者康复后期,压心轨迹标准差较健康人群扩大1.8倍,提示仍需加强神经肌肉控制训练。

训练方案精准化

结合肌电信号与三维测力数据,可解析投掷动作中肩袖肌群与躯干旋转力的协同效率。优化后的训练方案使铅球运动员最后用力阶段的水平速度增量提升15%,同时降低肩峰下撞击综合征发生率。

在微观层面,超分辨光子力显微镜已实现水溶液中亚飞牛级(10⁻¹⁵ N)力值检测,为研究DNA分子间长程相互作用力提供新工具。这种纳米级力学传感技术,未来或可揭示细胞力学信号转导机制,推动运动医学向分子层面延伸。

在宏观层面,便携式三维测力板与虚拟现实(VR)技术的融合,正在重塑运动康复范式。通过实时反馈力学数据,患者可在沉浸式环境中完成动态平衡训练,系统自动调整任务难度,使康复训练的趣味性与有效性同步提升。

Q1:三维测力技术能否用于儿童运动发育评估?

A:可以。通过分析爬行、站立等阶段的压心轨迹与力值分布,可早期识别发育性髋关节发育不良(DDH)等疾病的力学特征。

Q2:该技术对老年跌倒预防有何价值?

A:三维测力可量化评估步态稳定性参数,如步宽、步频与地面反作用力的对称性,为定制防跌倒训练方案提供依据。

Q3:与肌骨超声相比,三维测力的优势是什么?

A:肌骨超声侧重软组织形态学评估,而三维测力聚焦运动中的力学功能分析,两者结合可实现“结构-功能”的立体化诊断。

Q4:三维测力数据如何指导运动鞋设计?

A:通过分析不同鞋底材质对冲击力吸收率、摩擦系数的影响,可优化中底缓震结构与外底纹路设计,降低运动损伤风险。

Q5:该技术能否用于脑卒中患者步态重建?

A:可以。结合运动学数据,三维测力可解析患侧步态周期中支撑相与摆动相的力学缺陷,为机器人辅助步态训练提供目标参数。

三维测力技术通过量化人体运动中的力学参数,构建起连接生物力学理论与临床实践的桥梁。从微观分子相互作用到宏观运动表现优化,从损伤机制解析到康复方案制定,这项技术正在重塑运动医学的研究范式与实践标准。随着传感器精度与数据分析算法的持续突破,未来三维测力有望在运动健康管理、运动装备研发等领域发挥更大价值。