发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:脊柱健康是人体运动功能的核心支撑,但传统康复流程常因评估手段单一、干预方案滞后,导致患者恢复周期延长。近年来,脊柱形态技术的突破性进展正在重构康复医学的底层逻辑——从实验室中的生物力学研究到临床诊室的精准干预,这项技术如何打通科研与临床的“最后一公里”?本文将深度解析技术转化路径,揭示智能评估、动态监测与个性化方案如何重塑康复效率。

脊柱形态技术通过三维建模、压力分布分析等手段,实现从静态评估到动态监测的跨越,结合AI算法生成个性化康复方案,显著缩短患者恢复周期,提升功能恢复质量。

1.1 评估维度单一化陷阱

传统脊柱康复依赖X光片、CT等二维影像,仅能捕捉静态结构信息,忽视肌肉张力、关节活动度等动态参数。例如,腰椎间盘突出患者可能因核心肌群无力导致代偿性侧弯,但二维影像无法揭示这一力学失衡。

1.2 干预方案“一刀切”弊端

临床常采用标准化康复流程,如“三阶段训练法”,但未考虑个体差异。研究显示,相同程度的颈椎反弓患者,因年龄、职业、运动习惯不同,其肌肉激活模式差异可达40%,标准化方案有效率不足65%。

1.3 动态监测缺失的代价

康复过程中,患者脊柱形态会随肌肉力量恢复、关节活动度改善而动态变化。传统评估间隔通常为2-4周,导致方案调整滞后,可能引发二次损伤或恢复停滞。

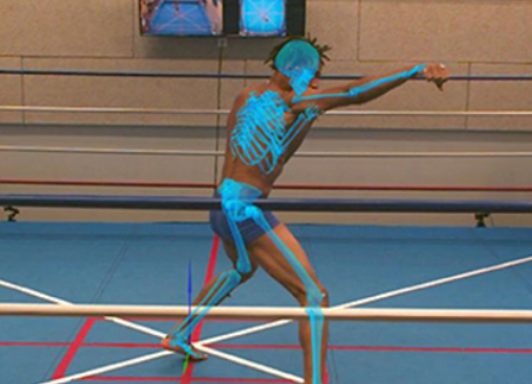

2.1 多模态数据采集系统

实验室阶段,研究者通过光学运动捕捉系统(采样频率≥200Hz)、表面肌电传感器(分辨率达1μV)及压力分布测试垫,构建脊柱三维运动模型。例如,某实验室模型可同步记录颈椎在屈伸、旋转时的12组肌肉电信号与6个关节面压力值。

2.2 AI驱动的动态评估算法

基于深度学习的分析平台,可实时解析脊柱运动轨迹、肌肉协同模式及关节负荷分布。某算法模型通过分析5000例临床数据,能识别出腰椎前凸角变化与腹横肌激活延迟的关联性,准确率达92%。

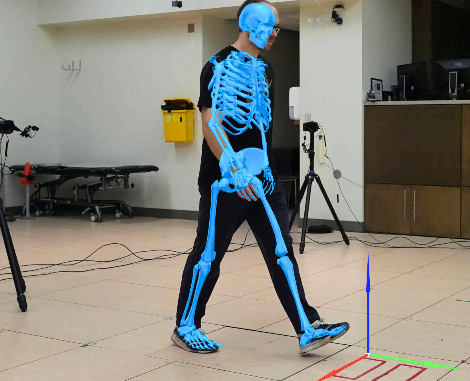

2.3 闭环反馈康复系统

临床应用中,患者佩戴可穿戴设备(如惯性测量单元IMU),系统每5分钟更新一次脊柱形态参数,并通过云端算法生成动态调整方案。例如,当监测到腰椎旋转角度超过安全阈值时,系统立即推送核心稳定训练视频。

3.1 术前规划:精准定位病理源头

对于复杂脊柱侧弯患者,三维建模技术可模拟不同截骨角度对整体力线的影响,帮助医生选择最优手术方案。某案例中,模型预测术后Cobb角矫正误差<2°,与实际结果高度吻合。

3.2 术中导航:实时监测脊柱稳定性

在脊柱融合术中,压力分布传感器可监测椎弓根螺钉植入时的应力变化,当局部应力超过阈值时触发警报,降低神经损伤风险。

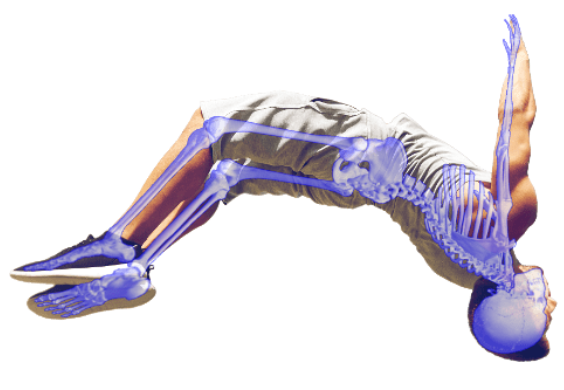

3.3 术后康复:个性化训练方案生成

系统根据患者肌肉力量、关节活动度等参数,自动生成包含训练强度、频率、动作组合的康复计划。例如,针对腰椎间盘突出患者,方案可能包含“猫式伸展(3组×15次)+ 死虫式训练(2组×20秒)”的组合。

随着柔性电子皮肤、脑机接口等技术的发展,脊柱形态监测将向无感化、实时化演进。未来,患者可能通过智能衣物持续采集脊柱数据,AI系统结合环境因素(如久坐时间、运动类型)动态优化康复方案,形成“评估-干预-再评估”的闭环生态。

Q1:脊柱形态技术适用于哪些疾病?

A:涵盖脊柱侧弯、腰椎间盘突出、颈椎病、脊柱骨折术后等需力学重建的病症。

Q2:技术评估需要多长时间?

A:初次评估约30分钟,包括三维建模、肌肉电信号采集等流程;动态监测可实时进行。

Q3:患者需要特殊设备吗?

A:临床阶段主要使用可穿戴传感器,未来可能通过智能手机摄像头实现部分功能。

Q4:技术能否替代医生诊断?

A:作为辅助工具,技术提供量化数据支持,最终诊断仍需医生结合临床经验。

Q5:康复方案调整频率如何?

A:根据动态监测结果,轻症患者每周调整1次,术后患者可能每日微调训练参数。

脊柱形态技术通过多模态数据采集、AI动态分析与闭环反馈系统,解决了传统康复评估滞后、方案僵化的问题。从实验室到诊室的技术转化,不仅提升了康复效率,更推动了康复医学向精准化、个性化方向发展。未来,随着技术生态的完善,脊柱健康管理将进入“主动预防-精准干预-持续优化”的新阶段。