发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在当代社会,脊柱健康问题正以惊人的速度蔓延。全球青少年特发性脊柱侧凸发病率攀升,成人脊柱退行性病变年轻化趋势显著。传统评估手段依赖X光片的静态影像,不仅难以捕捉动态姿势下的力学失衡,更因辐射暴露风险限制了高频监测的可能。科研领域正通过技术创新突破这一困局——三维红外运动捕捉、无辐射表面扫描、智能支具动态调节等前沿技术,正在重新定义脊柱健康的评估与矫正标准。

传统脊柱侧弯评估体系存在三大核心缺陷:

平面化诊断陷阱:X光片仅能呈现冠状面影像,无法解析矢状面曲度变化与水平面椎体旋转,导致约30%的脊柱三维畸形被低估。

动态功能盲区:静态站立位测量无法反映行走、坐姿等日常场景下的代偿机制,例如骨盆倾斜引发的腰椎过度代偿常被忽视。

辐射风险累积:青少年患者年均需接受多次X光检查,其辐射暴露量相当于普通人群的5倍,显著增加癌症发生风险。

科研创新正从三个维度破解传统困局:

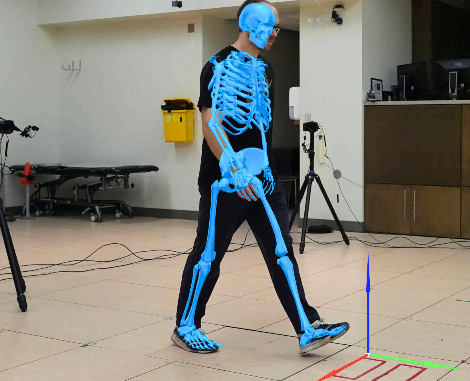

1. 三维运动捕捉系统:毫米级动态建模

采用红外摄像机阵列构建脊柱运动追踪网络,可实时采集60组/秒的运动学数据。通过分析步态周期中的脊柱旋转延迟、躯干摆动幅度等参数,精准定位力学失衡节点。临床验证显示,该技术对帕金森患者冻结步态的识别准确率达92%,为神经肌肉疾病合并脊柱畸形的干预提供关键依据。

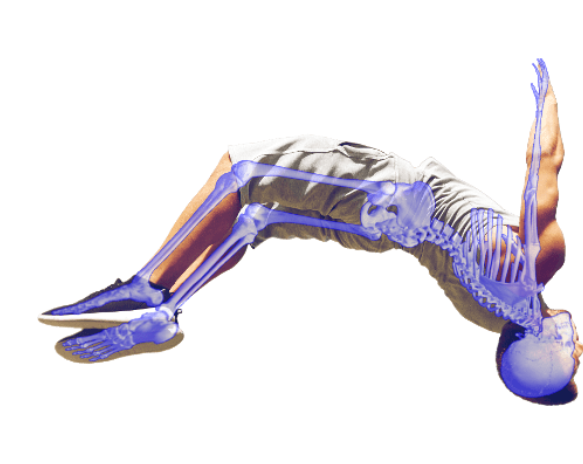

2. 光学表面扫描技术:无辐射形态重构

基于结构光投影的3D扫描系统,可在6秒内完成脊柱表面形态重建。通过机器学习算法分析前屈姿势下的背部不对称指数,其Cobb角预测误差控制在3.4°以内。该技术特别适用于生长高峰期青少年的频繁监测,有效规避辐射风险。

3. 智能力学反馈系统:个性化矫正方案

柔性传感器嵌入的智能支具可实时监测脊柱压力分布,结合生物力学模型动态调整矫正力度。临床数据显示,该系统使轻度侧弯患者矫正效率提升40%,中重度患者康复进程缩短30%。配套的肌肉平衡训练模块通过表面肌电反馈,精准激活凹侧抑制肌群,重建脊柱两侧力学平衡。

前沿技术的临床转化正在创造显著价值:

早期筛查革命:便携式3D传感系统使学校脊柱健康筛查效率提升5倍,单日可完成500人次检测,实现"筛查-诊断-干预"闭环管理。

精准手术导航:术中三维影像系统支持10秒完成脊柱长节段重建,配合机器人辅助置钉将手术误差控制在0.5mm以内,显著降低神经损伤风险。

全周期管理平台:整合术前评估、术中导航、术后康复数据的智能系统,使脊柱手术并发症发生率下降27%,患者术后功能恢复速度提升40%。

Q1:动态评估技术是否适用于所有年龄段?

A:从儿童姿势发育监测到老年脊柱退变管理,动态评估系统均可通过调整参数适配不同生理阶段需求。

Q2:智能支具需要全天佩戴吗?

A:现代智能支具采用分阶段佩戴方案,结合日常活动监测数据,优化矫正力度与佩戴时长,兼顾效果与舒适度。

Q3:三维步态分析能发现哪些隐藏问题?

A:除脊柱侧弯角度外,该技术可检测骨盆旋转稳定性、足底压力分布异常等12项生物力学指标,揭示代偿性步态模式。

Q4:动态评估能否替代传统X光检查?

A:在生长监测、康复效果评估等场景中,无辐射动态评估已可作为主要手段,但严重畸形仍需定期影像学复查确认骨性结构变化。

Q5:家庭康复训练如何与动态评估结合?

A:通过可穿戴设备采集日常姿势数据,智能系统可生成个性化训练方案,并实时调整动作难度与训练频率。

科研创新正在重塑脊柱健康管理的底层逻辑:从静态影像到动态建模,从经验判断到数据驱动,从单一治疗到全周期管理。三维运动捕捉、无辐射扫描、智能力学反馈等技术的突破,不仅解决了传统评估的精度与安全性难题,更构建起"预防-诊断-治疗-康复"的完整生态。随着这些成果的临床转化,每个个体都将获得更精准、更安全的脊柱健康守护,这或许正是科技赋能医疗最动人的注脚。