发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:脊柱生物力学是康复医学的核心基石,其异常会导致椎间盘突出、肌肉劳损等病症。本文通过解析脊柱运动节段力学特性、退变机制及个性化康复方案,结合有限元分析与运动神经控制技术,提供从理论到实战的完整康复路径。

现代人久坐成疾,腰椎间盘突出、颈椎病发病率逐年攀升。传统康复方案多聚焦于症状缓解,却忽视了一个关键问题:脊柱的力学平衡被打破。当椎间盘承受不均匀压力、关节突关节错位或韧带弹性下降时,即使暂时缓解疼痛,力学失衡仍会持续损伤组织,导致疾病反复发作。

椎间盘退变

椎间盘作为脊柱的“减震器”,其髓核含水量随年龄增长下降,纤维环弹性减弱。当纤维环无法均匀分散压力时,局部应力集中可引发纤维环破裂,髓核脱出压迫神经根。例如,腰椎前屈时,椎间盘后部压力骤增,若此时提重物,脱出风险将显著升高。

关节突关节错位

关节突关节是脊柱运动的“导航仪”,其朝向决定运动方向。胸椎关节突与横面呈60°夹角,限制旋转;腰椎关节突与额面呈45°夹角,允许屈伸但禁止旋转。若关节突因外伤或退变错位,脊柱运动轨迹将偏离生理范围,加速椎间盘磨损。

韧带弹性丧失

前纵韧带、后纵韧带和黄韧带构成脊柱的“安全带”。黄韧带含大量弹力纤维,可允许脊柱大范围活动而不变形。但随年龄增长,韧带胶原纤维增加、弹性纤维减少,导致脊柱过度活动时无法有效限制位移,增加脱位风险。

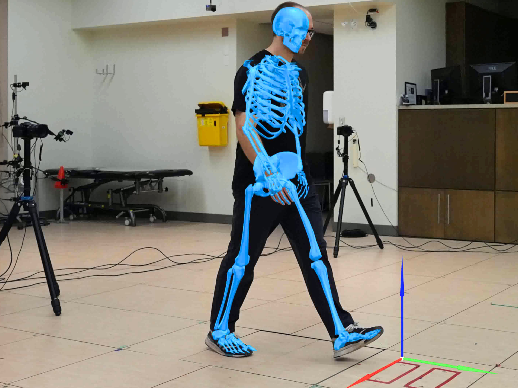

精准评估:有限元分析揭示力学真相

通过CT扫描建立脊柱三维有限元模型,可模拟不同姿势下椎间盘、关节突关节和韧带的受力分布。例如,研究显示,腰椎前屈时,椎间盘后部压力是站立位的2.3倍;若合并椎间盘突出,局部应力可再升高40%。这种量化分析为个性化康复方案提供了力学依据。

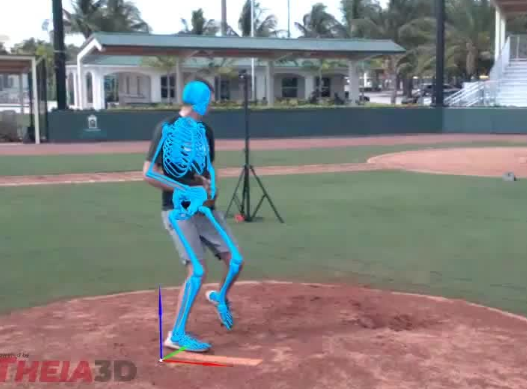

动态调控:运动神经控制技术重塑力学平衡

核心肌群激活

核心肌群(如腹横肌、多裂肌)是脊柱的“动态稳定器”。通过等长收缩训练增强核心肌群,可降低腰椎剪切力。例如,腹横肌收缩时,腹腔压力增加,相当于为腰椎戴上“隐形护腰”,减少椎间盘压力。

节段间协调性训练

脊柱运动是多个节段的协同作用。运动神经反馈(MNF)技术通过实时监测肌电信号,调整各节段运动时序。例如,颈椎前屈时,若胸锁乳突肌过度收缩而斜方肌下束激活延迟,会导致颈椎过度前凸。MNF训练可纠正这种失衡,提升颈椎活动度。

三维运动模式重建

结合虚拟现实(VR)技术,设计多平面运动任务(如俯身拾物时同步旋转躯干),可训练脊柱在复杂工况下的力学控制能力。研究显示,VR训练可使康复效率提升40%,尤其适用于术后早期功能重建。

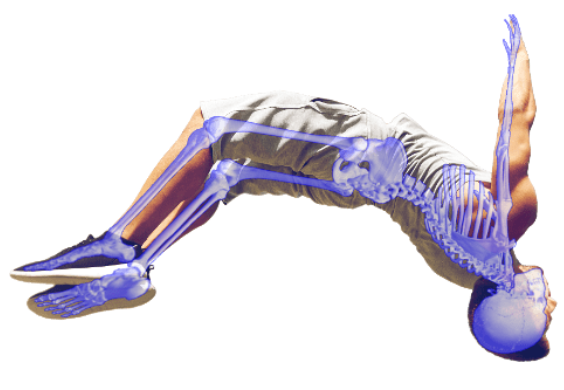

猫驼式(脊柱灵活性训练)

四点支撑位,吸气时抬头塌腰(脊柱伸展),呼气时低头拱背(脊柱屈曲)。重复10次,每日2组。此动作可恢复椎间盘营养供应,缓解肌肉僵硬。

死虫式(核心稳定性训练)

仰卧位,双腿屈膝90°抬起,双手举高,缓慢交替伸展对侧手脚,保持腰椎贴地。重复12次,每日3组。此动作可增强腹横肌和多裂肌,提升腰椎稳定性。

侧桥(侧方稳定性训练)

侧卧位,用肘和脚支撑身体,使躯干呈一条直线,保持30秒后换边。每日3组。此动作可强化腰方肌和腹内外斜肌,预防脊柱侧弯。

Q1:为什么康复训练后疼痛反而加重?

A:可能是训练强度或动作模式不当。例如,腰椎间盘突出患者若过早进行仰卧起坐,会增加椎间盘压力。建议在专业指导下选择低负荷、高重复的训练。

Q2:脊柱侧弯需要手术吗?

A:轻度侧弯(Cobb角<20°)可通过运动康复矫正;中度侧弯(20°-40°)需结合支具治疗;重度侧弯(>40°)且进展迅速时,才考虑手术。

Q3:哪些姿势最伤脊柱?

A:长期低头看手机(颈椎压力增加4倍)、弯腰提重物(腰椎压力增加5倍)、瘫坐沙发(腰椎前凸消失)是三大“脊柱杀手”。

Q4:康复训练需要多久见效?

A:神经肌肉控制能力的提升需6-8周,而韧带弹性恢复需3-6个月。坚持规律训练是关键。

Q5:老年人适合哪些康复训练?

A:建议选择低冲击、高稳定性的动作,如坐姿骨盆倾斜、靠墙静蹲等,避免跳跃或快速扭转动作。

脊柱康复的核心在于恢复力学平衡。通过有限元分析量化损伤机制,结合运动神经控制技术重建动态稳定性,最终通过科学训练实现“治本”。记住:脊柱的健康不是“治”出来的,而是“用”出来的——正确的力学模式,才是最好的康复方案。