发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在全民健身热潮下,运动损伤却成为横亘在爱好者面前的隐形门槛。数据显示,脊柱相关损伤占运动损伤的30%以上,其中青少年脊柱侧弯检出率逐年攀升,跑步爱好者因姿势错误导致的膝关节损伤更是屡见不鲜。智能脊柱姿态分析技术通过毫米级动作捕捉与AI算法,正在重塑运动防护的底层逻辑,为不同人群提供精准的“数字防护盾”。

1. 脊柱损伤的隐蔽性与高发性

脊柱作为人体运动链的核心枢纽,其稳定性直接影响四肢协调性。传统评估依赖医生肉眼观察,存在主观性强、无法量化动态变化等缺陷。例如,青少年脊柱侧弯早期症状仅为轻微驼背,但若未及时干预,可能引发心肺功能受限、慢性疼痛等严重后果。

2. 运动场景中的“姿势陷阱”

跑步时髋关节过度内旋、深蹲时腰椎反弓、瑜伽中颈椎过度伸展……这些常见错误姿势会在日积月累中损伤脊柱。研究显示,70%的跑步损伤源于生物力学异常,而传统视频分析因缺乏关键点定位技术,难以精准识别风险动作。

3. 康复领域的“评估-干预”断层

物理治疗中,患者往往因缺乏实时反馈而重复错误动作。例如,脑卒中患者步态训练时,治疗师需通过肉眼判断骨盆倾斜角度,误差可达5°以上,直接影响康复效果。

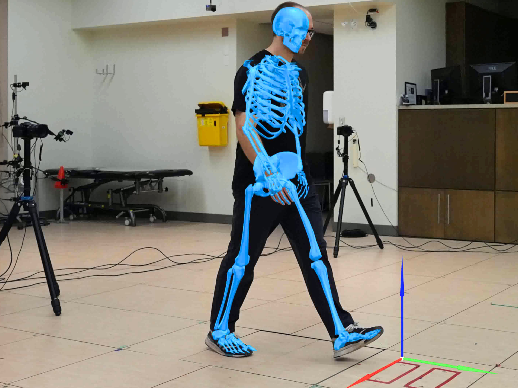

1. 毫米级动作捕捉:从“肉眼可见”到“数据可见”

通过红外景深摄像头与骨骼追踪算法,系统可自动标定25个关节位点,实时输出脊柱曲度、骨盆倾斜角等参数。在跑步姿态评估中,AI能捕捉髋-膝-踝联动关系,识别出0.5°的关节角度偏差,精度较传统方法提升3倍。

2. 动态风险建模:从“单点评估”到“全周期预警”

基于深度学习构建的运动损伤预测模型,可分析用户历史数据与动作模式。例如,系统能识别出“深蹲时腰椎曲度变化率>15°/秒”这一高危特征,提前预警椎间盘压力过载风险。

3. 个性化干预方案:从“通用训练”到“精准矫正”

结合运动处方数据库,AI可生成包含动作示范、负荷控制的定制化方案。针对脊柱侧弯患者,系统会通过虚拟教练展示“单侧肩胛骨收缩训练”的具体角度与频率,并实时纠正动作偏差。

1. 青少年脊柱健康筛查

某地校园试点项目中,智能姿态分析系统在2分钟内完成脊柱姿态评估,识别出12%的学生存在轻度侧弯。通过云端健康档案,家长可查看3D脊柱模型与风险等级,医生则能制定包含核心肌群训练的干预计划。

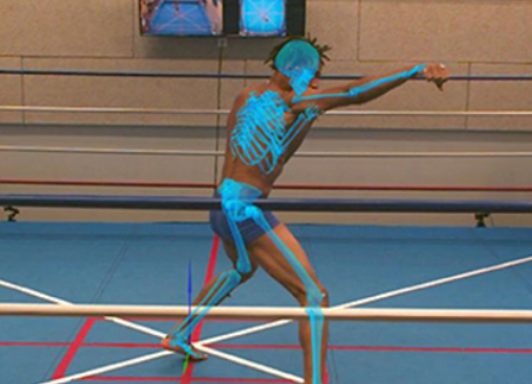

2. 跑步损伤预防

在开放场地跑步时,可穿戴设备通过多模态传感器融合技术,实时分析步频、触地时间等参数。当系统检测到“垂直振幅>8cm”这一高损伤风险特征时,会立即通过语音提示调整跑姿。

3. 康复训练闭环管理

在骨科术后康复中,AI系统可量化评估患者每日训练数据。例如,通过分析“坐姿体前屈”动作中的脊柱伸展范围,动态调整训练强度,使康复效率提升40%。

随着5G与边缘计算的发展,智能姿态分析将突破场地限制,实现“云端训练-本地反馈”的实时闭环。未来,该技术可能与脑机接口结合,通过神经信号解码进一步优化动作控制策略。但需警惕的是,AI生成的评估报告仍需运动医学专家解读,复合型人才的培养将成为行业发展的关键。

Q1:智能姿态分析能替代医生诊断吗?

A:不能。AI提供的是量化数据与风险预警,最终诊断需结合临床检查与医学影像。

Q2:哪些运动场景最适合应用该技术?

A:高损伤风险运动(如跑步、球类)、康复训练、青少年体态管理。

Q3:普通运动爱好者如何接触这项技术?

A:可通过具备姿态分析功能的运动APP或专业机构进行评估。

Q4:技术准确性受哪些因素影响?

A:摄像头分辨率、环境光照、用户着装(需避免宽松衣物遮挡关节)。

Q5:未来技术发展方向是什么?

A:跨场景识别、多模态数据融合、与可穿戴设备的深度整合。

智能脊柱姿态分析技术通过动作捕捉、风险建模与个性化干预,构建了运动防护的“预防-评估-干预”闭环。其核心价值在于将抽象的生物力学概念转化为可量化的数据指标,使运动防护从经验驱动转向数据驱动。随着技术普及,未来每个人都能拥有专属的“数字运动教练”,在科学指导下享受运动乐趣。