发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:脊柱形态监测突破传统静态评估局限,通过三维重建、生物力学分析与人工智能算法,实现从曲度变化到核心肌群功能的精准量化,为脊柱侧弯、椎间盘退变等疾病的早期预警与个性化治疗提供科学依据。

脊柱作为人体的“生命之柱”,承载着支撑、运动与神经保护三大核心功能。然而,现代生活方式正悄然改变其形态——青少年特发性脊柱侧弯发病率攀升,成年人因久坐导致的腰椎退变加速,老年人骨质疏松性椎体骨折风险激增。传统X光片仅能捕捉静态瞬间,无法反映运动中的脊柱适应性变化;目测量角器依赖经验,误差显著。如何突破时空限制,实现脊柱形态的动态、精准监测,成为临床与科研的共同命题。

1. 三维重建:量化脊柱的“空间语言”

通过多角度CT扫描数据,结合三维重建算法,可精确计算颈椎、胸椎、腰椎的曲率半径与弯曲角度。例如,腰椎前凸角的动态变化能反映椎间盘退变进程,而椎体旋转度的量化分级(Nash-Moe法)则为脊柱侧弯的严重程度评估提供客观标准。

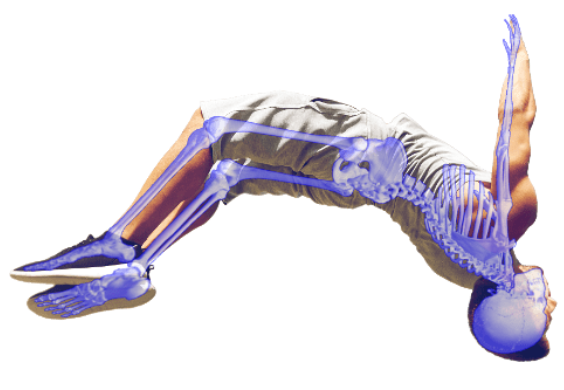

2. 生物力学信号采集:捕捉脊柱的“力学指纹”

有限元仿真技术可模拟脊柱在静动态载荷下的应力分布,识别椎间盘、小关节的力学薄弱区域。结合表面肌电信号分析,还能建立脊柱稳定性参数(如屈伸刚度系数)与核心肌群力量的相关性模型,为康复训练提供量化依据。

3. 人工智能算法:解锁脊柱的“行为模式”

机器学习模型通过分析大量脊柱形态数据,可识别曲度异常模式与疼痛程度的相关性。例如,椎间隙高度变化率与腰痛程度的动态分级模型,能提前预警椎间盘退变风险;而深度学习驱动的椎体形态分类系统,则将诊断效率提升。

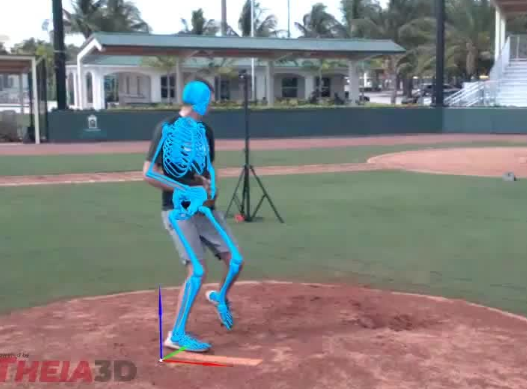

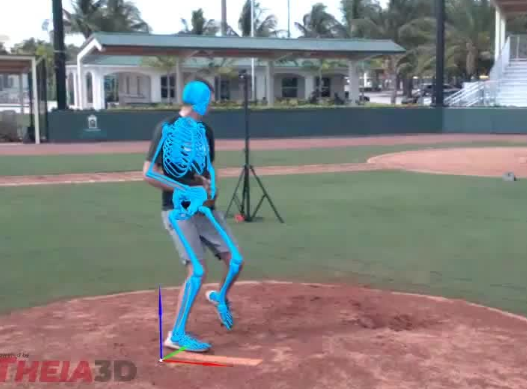

1. 早期筛查:阻断侧弯的“黄金窗口”

在青少年群体中,脊柱侧弯的早期发现至关重要。三维运动捕捉系统结合红外摄像头,可在20秒内完成全脊柱动态评估,捕捉步态中的不对称性。AI视觉技术进一步将筛查效率提升,通过云端算法自动生成三维模型,误差小于特定范围。

2. 手术导航:精准置钉的“毫米级革命”

在脊柱侧弯矫形手术中,移动式三维C臂与手术导航机器人的协同应用,实现了术中10秒完成脊柱长节段三维重建。智能去金属伪影算法清晰显示椎弓根螺钉的植入路径,将螺钉误置率大幅降低,缩短手术时间并减少出血。

3. 康复管理:全周期干预的“智能闭环”

术后康复阶段,全息智能诊疗平台整合术前评估数据、术中影像及手术规划,形成个性化健康档案。通过运动康复评估系统,患者可实时获取脊柱活动度、肌肉激活时间等参数,医生则能远程调整康复方案,实现“诊疗-康复”的无缝衔接。

多模态融合:整合形态学参数、神经传导速度与代谢数据,构建疼痛敏感性预测模型。

无创低剂量:研发无辐射三维电子脊柱仪,降低青少年长期随访的辐射风险。

基层普及:通过车载式筛查方案与AI阅片系统,推动技术向偏远地区下沉。

Q1:脊柱侧弯的早期症状有哪些?

A:早期可能无明显症状,但可通过Adams前屈试验(弯腰90°观察肩胛骨对称性)或三维运动捕捉系统检测步态不对称性。

Q2:哪些技术能替代传统X光进行脊柱监测?

A:无辐射三维电子脊柱仪、MRI椎间盘退变量化模型及超声断层成像技术均可实现无创评估。

Q3:脊柱形态监测对康复训练有何指导意义?

A:通过量化脊柱活动度与核心肌群激活时间,可制定针对性训练方案,例如蛙泳强化腰背肌,普拉提改善躯干控制。

Q4:成年人如何预防腰椎退变?

A:保持正确坐姿(腰背挺直,电脑屏幕与眼平齐)、控制体重(减轻腰椎负荷)、定期进行脊柱稳定性训练(如平板支撑)。

Q5:脊柱侧弯矫正支具的佩戴原则是什么?

A:需根据Cobb角、骨骼成熟度(Risser征)定制个性化支具,每日佩戴时间通常为特定时长,需定期复查调整压力点。

脊柱形态监测技术正经历从静态到动态、从二维到三维、从经验判断到人工智能辅助的范式转变。通过三维重建量化曲度变化、生物力学分析应力分布、AI算法预测疾病风险,临床实践已实现早期筛查、精准手术与智能康复的全周期管理。未来,随着多模态数据融合与基层技术普及,脊柱健康监测将真正成为守护生命之柱的“动态盾牌”。