发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:本文聚焦三维脊柱建模技术如何突破传统康复局限,通过数字化手段实现脊柱形态与生物力学的精准分析,结合患者个体数据定制康复方案。核心要点包括:三维建模技术原理、个性化康复方案制定逻辑、生物力学分析在康复中的应用价值,以及技术落地面临的挑战与突破方向。

脊柱疾病患者常陷入“治疗方案同质化”的困境。传统康复依赖X光片、CT等二维影像,仅能显示骨骼平面结构,对复杂脊柱畸形的三维空间关系(如冠状面、矢状面、水平面同时存在的侧弯与旋转)缺乏直观呈现。例如,青少年特发性脊柱侧弯患者,其椎体旋转角度、椎弓根形态等关键参数在二维影像中易被遮挡,导致矫形支具设计依赖经验估算,实际矫正效果差异显著。

传统康复方案的制定流程中,医生需手动测量X光片上的Cobb角(脊柱侧弯角度),误差范围可达±5°,而三维建模可将测量精度提升至±0.5°。

三维建模技术:如何将脊柱“透明化”重构?

三维脊柱建模通过CT/MRI数据重建脊柱的立体结构,其核心步骤包括:

数据采集:利用0.5mm层厚的CT扫描获取脊柱连续断层图像,确保椎体、椎间盘、神经根等结构清晰可见;

三维重建:通过医学图像处理软件提取骨骼轮廓,构建包含椎体、椎弓根、横突等细节的立体模型;

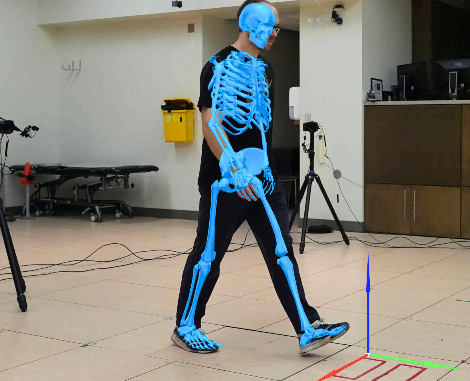

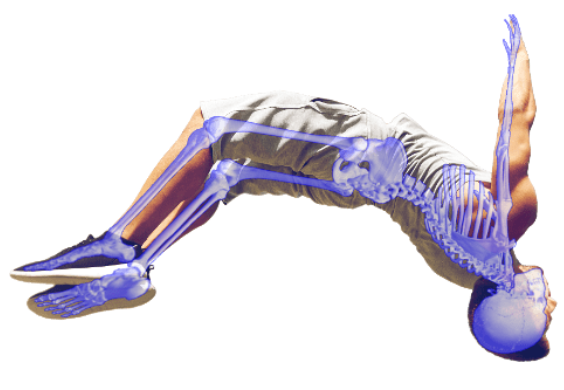

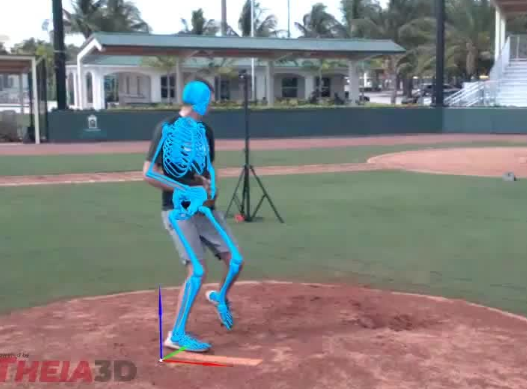

生物力学分析:在模型中模拟脊柱运动,计算不同姿势下椎间盘压力、肌肉负荷等参数,识别高风险区域。

以脊柱侧弯患者为例,三维模型可直观显示椎体旋转方向(如胸椎向右旋转、腰椎向左旋转),并量化椎弓根横径(决定螺钉直径)与矢状径(决定螺钉长度),为手术置钉提供精确导航。

突破一:矫形支具的“智能定制”

传统支具采用热塑性材料手工塑形,透气性差且压力分布不均。三维建模技术通过以下步骤实现支具优化:

压力分布模拟:在模型表面施加虚拟束紧力,分析皮肤与支具接触面的应力分布,避免局部压力过高导致压疮;

拓扑结构优化:通过有限元分析去除支具非承重区域材料,在保证强度的前提下减轻重量,提升患者穿戴舒适度;

动态调整机制:结合患者生长发育数据,定期更新模型并调整支具形态,实现“成长型”康复支持。

突破二:手术方案的“预演沙盘”

对于严重脊柱畸形患者,三维模型可模拟不同截骨角度对脊柱平衡的影响。例如,在脊柱后凸矫正手术中,医生可在模型上尝试经椎弓根截骨(PSO)与Smith-Petersen截骨(SPO)两种方案,通过比较术后脊柱矢状面平衡参数(如腰椎前凸角、骨盆入射角),选择最优手术路径。

突破三:康复训练的“生物力学导航”

三维建模结合运动捕捉技术,可实时监测患者康复训练中的脊柱运动轨迹。例如,在核心肌群训练中,系统通过分析患者俯卧位抬腿时的脊柱曲度变化,动态调整训练强度,避免因姿势错误导致二次损伤。

尽管三维建模技术优势显著,但其临床应用仍面临挑战:

数据采集成本:高精度CT扫描的辐射剂量与费用较高,需平衡诊断需求与患者安全;

模型更新频率:青少年患者骨骼生长迅速,需定期重新建模以匹配身体变化;

多学科协作壁垒:建模工程师、康复医师、生物力学专家需建立标准化沟通流程,避免因术语差异导致方案偏差。

Q1:三维建模是否适用于所有脊柱疾病患者?

A:目前技术主要应用于复杂脊柱畸形(如侧弯、后凸)、脊柱骨折、人工椎间盘置换等场景,普通颈椎病或腰椎间盘突出患者仍以传统康复为主。

Q2:建模过程需要多长时间?

A:从数据采集到模型生成约需48小时,若需生物力学分析或手术模拟,总周期可能延长至1周。

Q3:个性化支具的费用是否高于传统支具?

A:初期成本较高,但因其减少复诊调整次数、延长使用寿命,长期综合成本可能更低。

Q4:三维模型能否完全替代术中导航?

A:模型提供术前规划支持,但术中仍需结合C臂机等实时影像设备,确保置钉位置与模型预设一致。

Q5:患者如何参与建模过程?

A:需配合完成CT扫描、体表三维扫描(用于支具设计),并在康复过程中反馈穿戴舒适度,帮助优化模型参数。

三维脊柱建模技术通过数字化手段破解了传统康复的“精准度困局”,其核心价值在于将抽象的脊柱形态转化为可量化、可模拟的立体模型,为个性化康复方案提供科学依据。尽管技术普及仍需突破成本、协作等瓶颈,但其代表的“数据驱动康复”趋势,正推动脊柱疾病治疗从“经验医学”向“精准医学”转型。