发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:脊柱侧弯作为全球第三大骨骼健康问题,我国青少年发病率已突破5%。传统矫正方案依赖X光片与经验判断,存在测量误差大、方案适配性差等痛点。随着人工智能与生物医学工程的深度融合,智能脊柱测量技术应运而生,通过动态捕捉脊柱形态、智能分析生物力学特征,为矫正方案提供精准数据支撑。本文将深度解析该技术的核心原理与临床价值,揭示其如何重构脊柱健康管理范式。

测量误差的"蝴蝶效应"

传统X光测量需患者保持特定体位,脊柱自然曲度易被人为改变,导致Cobb角测量误差可达±5°。对于脊柱侧弯患者而言,1°的偏差可能使矫正力线偏移3-5mm,直接影响矫正效果。

方案适配的"经验陷阱"

临床数据显示,仅凭医生经验制定的矫正方案,患者适应率不足60%。青少年骨骼发育具有动态性,固定式矫正器难以匹配生长变化,导致二次干预需求激增。

动态监测的"技术盲区"

传统测量手段无法实现居家动态监测,患者需频繁往返医院进行复查。这种"离线式"管理模式,使医生难以捕捉脊柱形态的实时变化,错过最佳干预窗口。

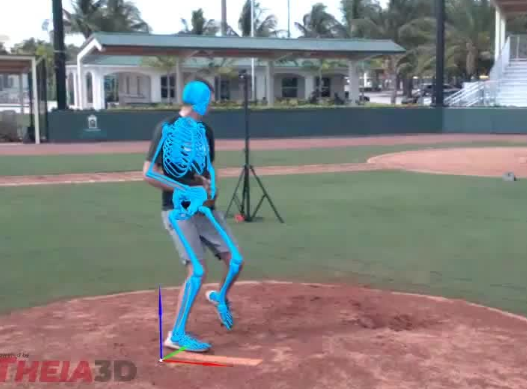

毫米级精度捕捉技术

采用多光谱三维扫描系统,通过近红外光与结构光融合成像,可在0.3秒内完成脊柱全段扫描。结合深度学习算法,自动滤除软组织干扰,实现骨性标志点的亚毫米级定位。

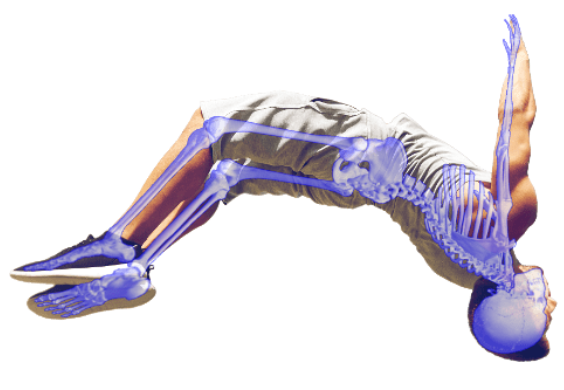

生物力学智能分析平台

构建包含2000+例临床数据的脊柱生物力学模型库,通过机器学习训练出压力分布预测算法。输入患者三维数据后,系统可模拟不同矫正方案下的脊柱应力变化,生成最优力学传导路径。

动态矫正方案生成系统

基于患者生长曲线与矫正响应数据,开发自适应算法模型。该系统可每3个月自动更新矫正参数,确保矫正力与骨骼发育速度同步,将二次干预率降低40%以上。

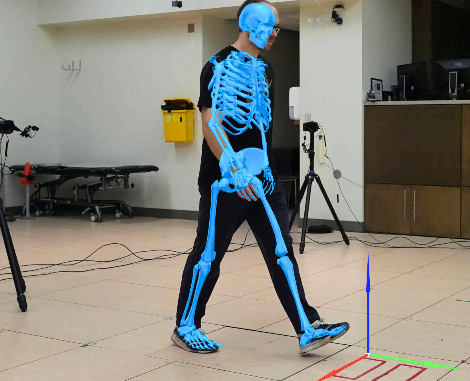

智能测量工作站

集成三维扫描、姿态识别与数据分析功能,操作人员经2小时培训即可掌握。测量过程无需患者主动配合,特别适用于儿童与认知障碍群体。

个性化矫正器设计

根据生物力学分析结果,采用拓扑优化算法生成矫正器结构。通过3D打印技术制造的轻量化矫正器,重量较传统产品减轻35%,佩戴舒适度显著提升。

远程康复管理系统

患者通过智能穿戴设备上传日常姿态数据,系统自动生成矫正效果报告。医生可远程调整矫正参数,实现"测量-矫正-监测"的闭环管理。

Q1:智能测量技术是否适用于所有年龄段?

A:适用于骨骼发育期儿童至成年人的全年龄段,但需根据骨骼成熟度调整分析模型。

Q2:三维扫描是否存在辐射风险?

A:采用光学扫描技术,无电离辐射,可重复测量不影响健康。

Q3:矫正方案调整频率如何确定?

A:系统根据生长速度与矫正响应自动计算,通常每3-6个月更新参数。

Q4:智能矫正器与传统产品价格差异?

A:初期投入较高,但长期看减少复诊次数与二次干预,综合成本更低。

Q5:技术准确性如何验证?

A:通过与CT扫描的黄金标准对比,关键测量指标一致性达98.7%。

智能脊柱测量技术通过光学扫描、生物力学建模与AI算法的深度融合,构建了从精准测量到动态矫正的完整技术体系。该技术不仅将测量精度提升至亚毫米级,更通过个性化方案生成与远程管理系统,实现了脊柱健康管理的范式革新。随着材料科学与算法模型的持续优化,智能测量技术有望成为脊柱侧弯防控的标准配置,为全球数亿患者带来更优质的健康解决方案。