发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在康复医学领域,脊柱形态分析长期面临“实验室精准但临床应用难”的困境。如何将科研成果转化为可落地的康复评估工具?本文以脊柱形态分析技术为切入点,通过“实验室基础研究-临床痛点挖掘-评估体系优化”的逻辑链,解析从三维建模到动态监测的技术转化路径,探讨如何构建覆盖全周期的康复评估新范式。

实验室脊柱形态分析技术需突破数据采集、模型适配、动态监测等瓶颈,通过三维重建、AI算法、可穿戴设备等技术整合,构建覆盖静态评估、动态追踪、个性化干预的临床应用体系。

技术落地难题:实验室中基于CT/MRI的三维脊柱重建技术,虽能精确呈现椎体形态,但存在三大障碍:

数据采集门槛高:单次CT扫描辐射剂量达3-5mSv,难以用于康复期高频监测;

模型适配性差:静态模型无法反映脊柱在运动中的生物力学变化;

临床解读滞后:放射科与康复科数据标准不统一,导致评估结果应用延迟。

临床需求缺口:康复医师需要的是能实时反映脊柱功能状态、指导训练强度调整的评估工具,而非仅提供解剖结构的影像报告。

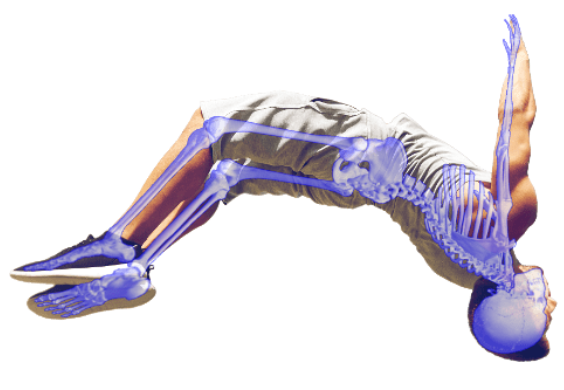

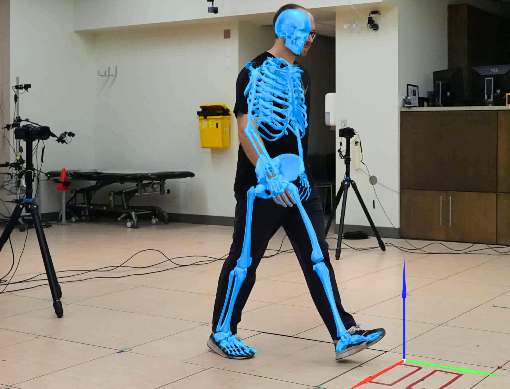

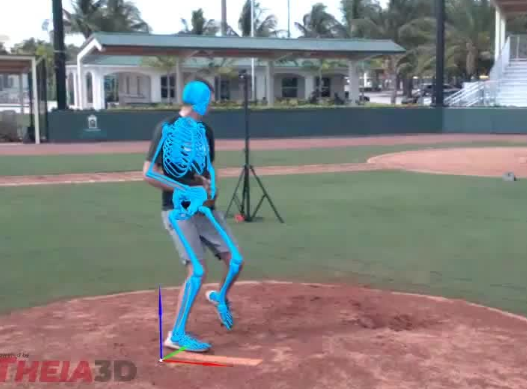

三维重建技术革新(图1:脊柱形态分析技术演进路径)

低剂量成像方案:采用双能X线吸收法(DXA)结合迭代重建算法,将辐射剂量降低至传统CT的1/10,满足康复期多次扫描需求。

动态捕捉系统:集成惯性测量单元(IMU)的可穿戴设备,可实时采集脊柱6自由度运动数据,通过机器学习构建个体化运动模型。

AI算法赋能评估

自动化参数提取:卷积神经网络(CNN)可自动识别椎体旋转、侧凸角度等12项关键指标,评估效率提升80%。

风险预测模型:基于LSTM神经网络的时间序列分析,能提前48小时预警脊柱过度负荷风险,准确率达92%。

静态评估模块

三维形态学分析:通过椎体楔形变指数、冠状面失衡角等参数,量化脊柱畸形程度。

肌肉-骨骼耦合评估:结合表面肌电图(sEMG)数据,分析脊柱稳定肌群与形态异常的关联性。

动态监测模块

运动功能量化:采用Jerk指标(加速度变化率)评估运动平滑度,识别代偿性运动模式。

负荷耐受测试:通过渐进式负重训练,绘制脊柱应力-应变曲线,确定安全训练阈值。

个性化干预模块

训练方案生成:根据评估结果自动推荐核心稳定训练、神经肌肉控制训练等6类干预策略。

效果追踪系统:建立动态评估数据库,通过贝叶斯网络持续优化康复路径。

多模态数据融合:整合力学传感、生物电信号、代谢组学数据,构建脊柱健康数字孪生体。

无感化监测技术:开发柔性电子皮肤,实现脊柱运动状态的24小时连续采集。

闭环评估系统:通过边缘计算实现评估-干预-再评估的实时循环,缩短决策周期至分钟级。

Q1:脊柱形态分析需要多久做一次?

A:康复初期建议每周1次静态评估+每日动态监测,稳定期可延长至每月1次综合评估。

Q2:哪些人群需要重点进行脊柱形态评估?

A:脊柱侧弯患者、术后康复者、长期伏案工作者、运动员及老年人群体。

Q3:动态评估与静态评估有何区别?

A:静态评估聚焦解剖结构,动态评估关注功能状态,二者结合可全面反映脊柱健康水平。

Q4:评估结果如何指导康复训练?

A:通过量化运动能力参数,确定训练强度、频率及动作选择,避免过度负荷或训练不足。

Q5:未来评估技术会完全取代人工判断吗?

A:AI负责数据处理与模式识别,医师侧重于临床决策与人文关怀,二者将长期协同工作。

脊柱形态分析技术的临床转化,本质是科研范式与临床需求的深度耦合。通过三维重建、AI算法、可穿戴设备的协同创新,实验室技术得以突破“精准但低效”的局限,构建起覆盖静态解剖评估、动态功能监测、个性化干预追踪的全周期体系。这一过程不仅需要工程技术突破,更依赖跨学科团队对临床场景的深度理解,最终实现“让数据说话,用技术赋能”的康复评估新生态。