发布时间:2025-09-11

发布时间:2025-09-11 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在职业体育赛场,0.1 秒的差距可能决定冠军归属,1 厘米的偏差或许导致关键失误。长期以来,教练团队只能通过视频回放、肉眼观察来分析运动员的动作细节,却难以精准捕捉身体与地面、器械间的作用力变化 —— 这些 “看不见的力”,恰恰是影响运动表现与伤病风险的核心因素。随着运动科学的发展,一种源自实验室的技术逐渐走进赛场,它能实时量化三维空间内的力信号,为运动员的技术优化、训练方案制定提供数据支撑,这就是三维测力技术。

在运动表现分析领域,传统方法长期面临两大瓶颈:一是定性分析为主,定量数据缺失。教练通过视频慢放观察运动员的肢体轨迹,但无法得知落地时膝关节承受的冲击力、挥拍时手臂的发力峰值,这些数据的缺失导致技术优化只能依赖经验判断;二是滞后性明显,无法实时反馈。赛后分析无法及时纠正运动员训练中的错误动作,而训练中的即时调整对技术形成至关重要;三是伤病风险预判不足。很多运动损伤(如膝关节前交叉韧带损伤)与异常的力分布相关,但传统方法无法提前捕捉这些潜在风险信号,只能在损伤发生后进行康复干预。

三维测力技术最初应用于生物力学实验室,核心是通过测力平台、力传感器等设备,捕捉物体在三维空间(X 轴:前后方向、Y 轴:左右方向、Z 轴:垂直方向)内的力信号,并将其转化为可量化的数据。其工作原理可分为三步:

信号采集:当运动员站立、跑动、跳跃至测力平台时,平台表面的应变片会因受力发生形变,产生微弱的电信号;

信号转换:数据采集卡将电信号放大、滤波,转化为数字信号;

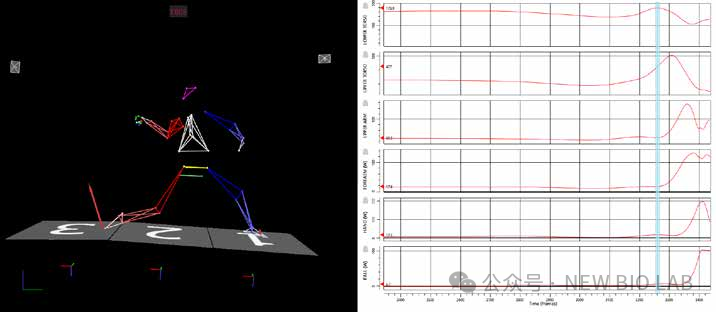

数据解析:专用软件对数字信号进行处理,生成力 - 时间曲线、力向量图等可视化结果,直观呈现不同时刻、不同部位的力变化规律。

与传统方法相比,该技术的核心优势在于实时性(数据采样率可达 1000Hz 以上,即每秒采集 1000 组数据) 与多维度性,能完整还原运动过程中的力传递链条。

随着设备小型化、便携化发展,三维测力技术已突破实验室限制,在赛场训练中实现三大应用:

1. 技术动作精细化优化

以短跑项目为例,通过三维测力平台可分析运动员起跑时的蹬地反作用力 —— 若 X 轴方向力峰值不足,说明后蹬发力效率低,需针对性加强腿部爆发力训练;若 Y 轴方向力波动过大,表明身体左右平衡不佳,可能导致跑姿偏移。教练可根据数据调整运动员的蹬地角度、发力时机,实现技术动作的 “毫米级” 优化。

2. 伤病风险动态监测

在篮球、排球等跳跃类项目中,落地时 Z 轴方向的冲击力若超过人体承受阈值,会增加膝关节损伤风险。三维测力技术可实时监测运动员落地时的冲击力峰值与加载速率,当数据异常时及时发出预警,帮助教练调整训练强度或动作模式,从源头降低伤病发生率。

3. 训练效果量化评估

传统训练效果评估依赖运动员的主观感受(如 “感觉今天发力更顺畅”),而三维测力技术可通过对比训练前后的力数据(如发力峰值提升幅度、力分布对称性改善程度),客观判断训练方案的有效性,避免 “无效训练”,提升训练效率。

Q:三维测力技术只能用于职业体育吗?普通爱好者能否受益?

A:不仅限于职业体育,目前该技术已逐步应用于大众健身领域。例如,健身机构可通过便携式测力设备,为普通跑步爱好者分析跑步时的地面反作用力,帮助调整跑姿,减少足底筋膜炎、胫骨前肌疼痛等常见损伤。

Q:三维测力技术采集的数据复杂,需要专业人员解读吗?

A:是的。该技术涉及生物力学、数据科学等多学科知识,需要经过专业培训的运动科学分析师,结合运动员的项目特点、身体机能数据,对力信号进行综合解读,才能转化为可落地的训练建议。

Q:三维测力设备的便携性如何?能否在户外训练场景使用?

A:早期设备体积大、需固定安装,仅适用于实验室;现在已有便携式测力平台(重量约 10-20kg)、可穿戴式力传感器,可在操场、户外训练场等场景使用,满足多样化训练需求。

Q:三维测力技术是否会取代教练的经验判断?

A:不会。该技术是教练经验的 “数据补充” 而非 “替代”。数据能精准定位技术问题,但教练的经验可结合运动员的心理状态、比赛战术需求,将数据转化为更贴合实际的训练方案,二者结合才能实现最佳效果。

三维测力技术的出现,填补了传统运动表现分析中 “力信号” 的监测空白,实现了从 “肉眼观察” 到 “数据驱动” 的跨越。它将实验室的精准测量能力带到赛场,为运动员的技术优化提供了量化依据,也为伤病预防搭建了 “提前预警” 的屏障。随着技术的进一步发展,其在运动科学领域的应用将更广泛,不仅能助力职业运动员突破成绩瓶颈,也能为大众健身提供科学指导,推动整个运动领域向更专业、更精准的方向发展。