发布时间:2025-09-10

发布时间:2025-09-10 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:本文聚焦近红外脑功能成像技术(fNIRS)在运动认知训练中的应用,通过解析神经血管耦合机制、运动对脑血流的动态影响,揭示其如何通过实时监测脑氧变化优化训练方案,为提升认知能力提供科学依据。

在儿童注意力训练、老年人认知衰退干预等场景中,传统方案常面临两大难题:

效果不可量化:训练强度与认知提升的关联性缺乏客观指标,仅依赖行为测试易受主观因素干扰。

个体适配性差:不同人群(如自闭症儿童、脑卒中患者)的神经激活模式差异显著,通用方案难以精准匹配需求。

案例佐证:某康复中心对20名注意力缺陷儿童进行为期6个月的传统认知训练后,仅35%的受试者在标准化测试中得分提升超过10%,且无法追溯具体训练环节的有效性。

神经血管耦合:脑活动的“血流密码”

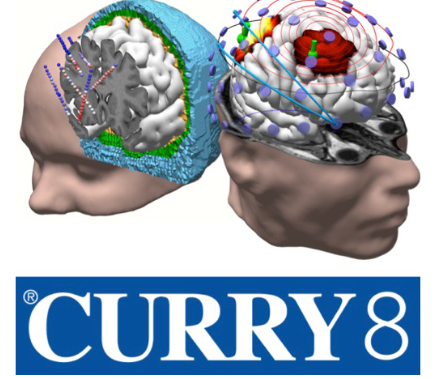

当大脑执行认知任务时,神经元活动会触发局部血流增加(神经血管耦合现象)。fNIRS通过发射600-900nm近红外光穿透颅骨,监测氧合血红蛋白(HbO₂)与脱氧血红蛋白(HbR)的浓度变化,精准定位激活脑区。

关键参数:

发射端-接收端距离:3cm为最佳探测深度,可穿透皮层至灰质层。

时间分辨率:达0.1秒级,可捕捉快速认知过程(如语言流畅性任务中的即时反应)。

空间分辨率:通过多通道阵列实现毫米级定位,区分前额叶、顶叶等不同功能区。

运动与脑血流的动态关联

中等强度有氧运动后20-30分钟内,前额叶皮层HbO₂浓度显著升高,与工作记忆、执行功能提升呈正相关。力量训练则通过调节胰岛素敏感性,间接保护海马体神经元健康。

实时反馈训练系统

通过fNIRS监测受试者执行任务时的脑氧变化,系统自动调整训练难度:

儿童注意力训练:当左侧前额叶HbO₂浓度持续低于基线值时,系统降低任务复杂度并增加趣味性元素。

老年人认知康复:若海马体区域激活不足,则切换至空间导航类任务以刺激神经可塑性。

多模态融合:结合EEG的毫秒级时间分辨率与fNIRS的空间定位优势,构建更完整的脑活动图谱。

可穿戴设备小型化:开发轻量化头带式监测仪,实现居家训练的实时指导。

跨学科协作:与运动医学、认知心理学领域深度交叉,探索运动处方与脑刺激技术的协同效应。

Q1:fNIRS技术是否适用于所有年龄段?

A:该技术对婴幼儿、老年人及特殊人群均安全有效,但需根据颅骨厚度调整光极间距参数。

Q2:运动后多久进行认知训练效果最佳?

A:中等强度运动后20-60分钟为“认知增强窗口期”,此时前额叶皮层血氧水平达到峰值。

Q3:如何判断训练方案是否有效?

A:通过对比训练前后任务态下的脑激活图谱,重点关注目标脑区的HbO₂浓度变化及功能连接强度。

Q4:近红外监测会干扰日常活动吗?

A:设备采用无线传输技术,支持边运动边检测,光极帽重量不足200克,对头部活动无显著限制。

Q5:认知提升效果能长期维持吗?

A:持续6个月以上的规律训练可引发海马体体积增大等结构性改变,效果具有长期稳定性。

近红外脑功能成像技术通过解码神经血管耦合机制,为运动认知训练提供了量化评估工具与动态优化手段。其非侵入性、高时空分辨率的特性,使其成为连接脑科学理论与训练实践的桥梁。随着技术迭代与跨学科融合,未来有望构建覆盖全生命周期的脑健康管理体系,推动认知训练从经验驱动向数据驱动转型。