发布时间:2025-09-03

发布时间:2025-09-03 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:本文探讨跑鞋设计中生物力学与动力学数据的深度融合,揭示如何通过步态分析、压力分布测试等技术,将人体运动数据转化为产品创新的核心驱动力,推动跑鞋在缓震、支撑、能量回馈等维度的突破。

跑步作为全球普及度最高的运动之一,其装备的进化始终与科学紧密相连。从最初的基础防护到如今的专业竞技装备,跑鞋的设计已从“经验主义”转向“数据驱动”。生物力学与动力学技术的结合,不仅重新定义了跑鞋的功能边界,更让每一双跑鞋成为精准匹配跑者需求的“生物力学外设”。

传统跑鞋研发依赖工程师经验与有限试穿反馈,难以量化不同跑者的个性化需求。例如,同一款跑鞋可能对足弓偏高者缓震不足,而对低足弓者又缺乏支撑。这种“一刀切”的设计模式,导致跑者需通过反复试错才能找到相对合适的鞋款,而品牌也难以通过技术壁垒建立长期竞争优势。

1. 步态分析:捕捉运动的“分子级”细节

通过三维运动捕捉系统(如Vicon红外光学系统),可记录跑者关节角度、触地时间、腾空高度等超百项参数。例如,研究显示,业余跑者与精英选手的膝关节最大屈曲角度差异可达15°,这一数据直接指导中底材料在触地阶段的形变设计。

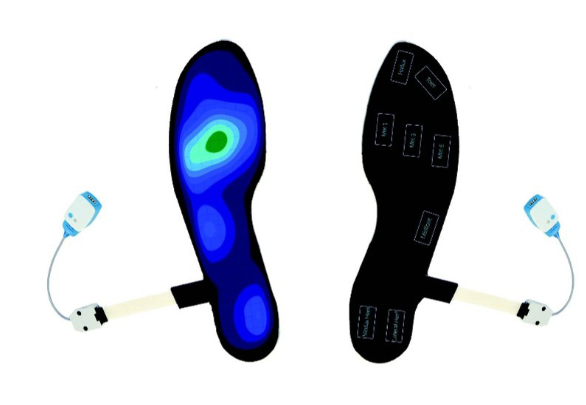

2. 压力分布测试:足底的“地质勘探”

鞋垫式压力传感器阵列(如Tekscan系统)可实时绘制足底压力云图。数据显示,80%的跑者存在前掌或后跟压力集中问题,而通过调整鞋底纹路密度与材料硬度,可将压力峰值降低20%-30%,显著减少疲劳与损伤风险。

3. 地面反作用力(GRF)分析:能量的“回收站”

三维测力台可测量跑步时地面施加给跑者的力向量。以马拉松跑鞋为例,通过优化中底材料的能量回馈率(从60%提升至75%),跑者每公里可节省3%-5%的体能消耗,这一数据在长距离赛事中直接转化为成绩提升。

4. 肌电信号(EMG)监测:肌肉的“语言翻译”

表面肌电传感器可捕捉小腿三头肌、股四头肌等关键肌群的激活顺序与强度。研究发现,跑鞋前掌弯曲刚度每增加10%,腓肠肌收缩力度需提升15%以维持步频,这为中底结构设计提供了动态平衡依据。

1. 材料科学:从“均匀”到“智能”

基于压力分布数据,跑鞋中底采用梯度密度设计:前掌使用低密度PEBAX材料提升回弹,后跟搭载高密度EVA增强缓震。某品牌通过此技术将触地冲击力降低18%,同时保持85%的能量回馈率。

2. 结构设计:仿生学的“逆向工程”

模仿人类足弓的悬空结构,跑鞋中底嵌入碳纤维板,形成“杠杆效应”。数据显示,该设计可使跑者步幅增加5%-8%,同时减少跟腱拉伤风险。

3. 个性化定制:从“大众款”到“基因款”

通过足型扫描与步态数据库匹配,品牌可生成个性化鞋楦与中底结构。例如,高足弓跑者会获得前掌加宽、后跟内收的定制款,其压力分布均匀性较通用款提升40%。

4. 可持续创新:数据驱动的环保革命

利用生命周期评估(LCA)模型,结合跑者使用数据,品牌可优化材料选择。某品牌通过减少中底发泡层厚度,每年减少塑料使用,同时保持性能不变。

Q1:为什么需要同时采集步态与压力数据?

A:步态数据揭示运动模式,压力数据量化局部负荷,二者结合才能精准定位设计痛点。

Q2:数据驱动的跑鞋是否更适合专业跑者?

A:大众跑者同样受益。例如,通过压力测试发现,70%的入门跑者存在过度后跟着地问题,针对性设计可降低膝盖损伤风险。

Q3:未来跑鞋数据采集会向哪些方向发展?

A:可穿戴传感器将实时监测跑者状态,结合AI动态调整鞋底硬度,实现“活体装备”的终极形态。

生物力学与动力学数据的融合,正在将跑鞋从“被动防护工具”升级为“主动优化系统”。通过量化人体运动特征,品牌得以在材料、结构、个性化层面实现精准创新。未来,随着传感器技术与AI算法的突破,跑鞋或将彻底打破“千人一面”的局限,成为真正意义上的“人体运动延伸器官”。