发布时间:2025-09-03

发布时间:2025-09-03 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:清晨的公园跑道,两位跑者正激烈争论:“前掌着地才是王道,保护膝盖!”“后跟着地更省力,自然!”这场持续数十年的跑步落地方式之争,牵动着全球跑者的神经。跑步着地方式(前掌、中足、后跟)在生物力学层面存在显著差异,直接影响冲击力传导路径、关节负荷及能量消耗效率。不存在普适的“最佳”方式,损伤风险与运动效率的平衡取决于个体解剖结构、肌力水平、跑速及训练背景。科学选择需结合步态分析、肌力评估与渐进适应原则,避免盲目跟风。

跑步作为最普及的运动之一,其着地技术始终是焦点。主流观点分化明显:

前掌/中足派:主张落地时足部前侧或中部先触地,认为能利用足弓天然缓震,减少膝关节冲击

后跟派:坚持脚跟先触地更符合人体自然步态,长距离奔跑更省力

坊间流传着诸多“绝对正确”的理论,却常忽视个体差异与科学依据,导致跑者陷入选择困惑甚至引发运动损伤。

从生物力学视角深入剖析,不同着地方式通过三大核心机制影响跑者:

1. 冲击力传导与损伤风险

后跟着地:初始冲击力峰值高且迅速(高垂直负荷率),冲击波经脚跟、胫骨直达膝关节,髌股关节压力显著增大,与胫骨应力综合征、膝前痛关联性强。

前掌/中足着地:通过足弓、跟腱及小腿肌群(特别是比目鱼肌)的离心收缩高效缓冲,膝关节负荷降低。但足踝部(跟腱、足底筋膜)及小腿肌肉承受更大应力,过度训练易引发跟腱病、足底筋膜炎。

中足着地:通常介于两者之间,寻求缓冲与负荷分布的平衡点。

2. 能量消耗与奔跑效率

弹性势能利用:前掌/中足跑法更依赖跟腱和小腿三头肌的“弹簧”机制,储存并释放落地能量,在适宜配速下(尤其冲刺或中高速跑)可提升效率。

肌肉做功需求:后跟着地时,身体重心轨迹波动常更大,维持稳定需额外能量;前掌跑法则要求小腿肌群持续高强度离心-向心收缩,肌力不足时代价高昂。

速度的调节作用:随着跑速提升,无论初始习惯如何,跑者会自然趋向中前掌触地以利用弹性机制。

3. 个体差异的关键作用

足部结构:高足弓者缓冲能力弱,后弓者缓冲能力弱,后跟着地风险更高;扁平足者足弓塌陷,前掌跑法对足底筋膜挑战大。

肌力短板:踝关节背屈不足、小腿肌群薄弱或臀肌无力者,强行转换前掌跑法极易受伤。

跑鞋设计影响:厚底缓震鞋客观上“鼓励”了后跟着地模式。

追求平衡而非盲目追随某种“流派”,是科学跑步的核心:

精准评估先行(关键基础)

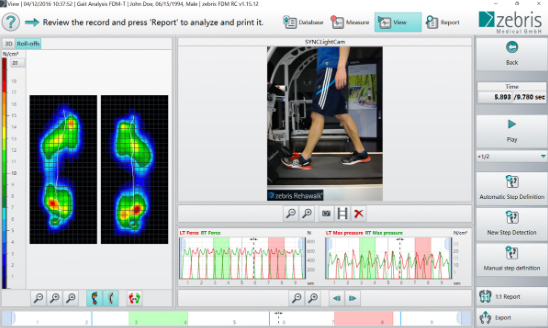

步态分析: 通过专业设备或慢动作视频,客观了解自身自然着地模式、步长、触地时间。

肌力筛查: 重点评估踝关节活动度(尤其背屈)、小腿三头肌力量与耐力、髋关节稳定肌群(臀中肌)功能。

伤病史考量: 既往膝关节伤者需谨慎后跟跑;跟腱或足底伤者转换前掌跑尤需慎重。

审慎调整与强化(渐进原则)

尊重自然倾向: 若无明显损伤或效率问题,不必强行改变自然形成的、无痛的模式。

针对性肌力训练: 无论何种跑法,强化小腿(提踵、离心训练)、臀肌(臀桥、侧)、臀肌(臀桥、侧抬腿)、核心是共通基础。前掌跑者需额外注重足踝力量需额外注重足踝力量与稳定性。

微量渐进调整: 如需改变,优先微调步频(增至170-180步/分可自然缩短步长、减轻冲击),或尝试向中足着地过渡。每次跑仅用新方式几分钟,逐步增加。

持续监控与灵活适应

倾听身体信号: 出现任何部位(膝、踝、足底、小腿)持续疼痛或异常疲劳,立即调整或暂停。

动态调整: 根据当日状态、跑速、距离、路面(硬地vs跑道)灵活调整用力方式,长距离后半程可允许着地方式更自然放松。

Q1:前掌着地真能完全避免膝盖损伤吗?

A:不能。虽减少膝前压力,但将负荷转移至足踝和小腿,肌力不足或过度训练时,跟腱炎、足底筋膜炎风险显著升高。

Q2:后跟着地跑法注定效率低下?

A:并非绝对。在慢速放松跑或特定个体中,后跟着地结合高步频、控制步长,配合良好跑鞋缓震,仍可高效舒适奔跑。

Q3:如何判断自己是否适合转换着地方式?

A:关键指标:无持续伤痛;具备良好的足踝活动度与小腿肌力;转换动机明确(如提升特定速度表现);能严格遵循渐进原则,有耐心进行数月适应期训练。

Q4:着地方式与跑鞋选择如何配合?

A:前掌/中足跑者可选前掌缓震佳、前后落差小(0-6mm)的鞋款;后跟跑者需注重后跟缓震。但鞋只是工具,核心仍是自身能力。

跑步着地之争的本质,是寻求人体生物力学与运动目标的最优解。科学视角揭示:没有完美的统一模板,只有动态平衡的个体化方案。

当跑者放下非此即彼的执念,转而关注身体反馈,强化薄弱环节,奔跑才能真正成为与身体对话的艺术——每一次落地,都是力学与生命的共舞。