发布时间:2025-08-24

发布时间:2025-08-24 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:本文聚焦竞技体育测力技术升级需求,解析柔性生物传感技术如何突破传统实验室边界,实现从理论到实战的跨越。通过分析传统刚性传感器的局限性,探讨柔性材料、生物兼容性设计及无线传输技术的突破,结合短跑、体操等项目中的实际应用案例,揭示该技术如何为运动员训练提供实时、精准的生物力学数据支撑,推动竞技体育向科学化、个性化方向迈进。

竞技体育的每一次突破,本质都是对人体运动极限的精准解构。长期以来,运动生物力学研究依赖实验室环境下的三维测力台、高速摄像机等设备,虽能捕捉关键动作数据,却难以还原真实赛场的动态场景。刚性传感器因体积笨重、贴合性差,在高速运动中易产生信号干扰;有线数据传输模式限制了运动员活动范围,更无法适应足球、篮球等对抗性项目的实战需求。这种技术断层导致训练数据与实战表现脱节,成为制约科学化训练的关键瓶颈。

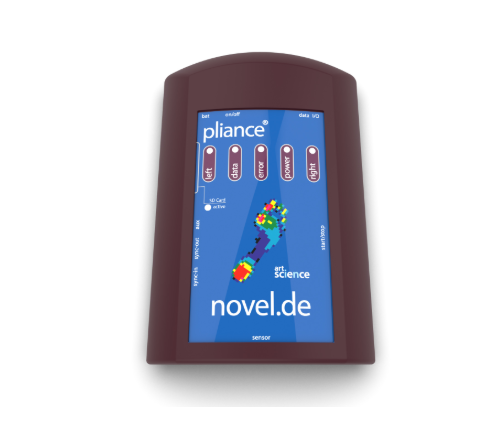

柔性生物传感技术的崛起,为运动监测提供了革命性解决方案。其核心在于将纳米材料、弹性聚合物与生物兼容性设计结合,研发出厚度不足1毫米、可拉伸幅度达200%的柔性传感器。这类传感器能像“第二层皮肤”般贴合人体关节与肌肉群,通过压阻效应或电容式传感机制,实时捕捉肌肉收缩力、关节扭矩等微观力学信号。更关键的是,低功耗蓝牙5.0技术的集成,实现了数据无线传输与云端实时分析,彻底打破空间限制。

技术突破背后是跨学科创新的支撑:石墨烯基导电油墨提升了信号灵敏度,水凝胶封装技术确保长期佩戴的生物安全性,机器学习算法则能从海量数据中提取关键特征指标。例如,某研究团队开发的“肌电-力学耦合模型”,通过分析腓肠肌收缩时序与足底压力分布的关系,为短跑运动员起跑阶段的技术优化提供了量化依据。

尽管技术优势显著,柔性传感器的实战化仍面临多重挑战。首先是环境适应性:户外赛场的温度、湿度变化可能影响传感器性能。对此,科研人员采用温度补偿算法与疏水涂层技术,使设备在-10℃至40℃环境下保持信号稳定。其次是数据解读难题,运动员生物力学特征存在个体差异,需建立动态基准模型。某团队开发的“自适应阈值算法”,通过持续学习运动员的基准数据,自动识别异常力学模式,有效避免了统一标准导致的误判。

在体操项目中,柔性传感器已开始辅助训练优化。通过在手腕、脚踝等部位部署传感器,结合动作捕捉系统,可实时生成“空中翻转力矩曲线”,帮助教练团队精准定位运动员在腾空阶段的发力不足点。这种“可穿戴实验室”模式,使数据采集效率提升3倍以上,同时减少了传统标记点对运动员动作的干扰。

柔性生物传感技术的实战落地,标志着运动科学进入“微观监测”时代。当传感器与人工智能、虚拟现实技术深度融合,未来或将实现训练场景的数字化重建:运动员可通过VR系统模拟赛场环境,同时柔性传感器实时反馈身体数据,形成“感知-分析-调整”的闭环训练体系。这种技术融合不仅适用于竞技体育,更可延伸至康复医学、职业健康等领域,为人体运动研究提供全新视角。

然而,技术的终极价值在于服务运动员。如何平衡数据精度与佩戴舒适性,如何将复杂生物力学指标转化为可执行的训练建议,仍是需持续探索的课题。可以预见,随着材料科学与算法的持续进步,柔性传感器将更深度地融入竞技体育的每一个环节,推动人类向更高、更快、更强的目标迈进。

柔性生物传感技术的实战化,是运动科学领域的一次范式革命。它不仅解决了传统测力技术的时空局限性,更通过实时、精准的生物力学监测,为科学化训练提供了数据基石。从实验室到赛场的跨越,既是技术突破的成果,更是多学科交叉创新的体现。未来,随着技术的进一步成熟,这一“隐形教练”有望在更多运动项目中发挥作用,助力竞技体育迈向新的高度。