发布时间:2025-08-24

发布时间:2025-08-24 作者:小编

作者:小编 浏览量:

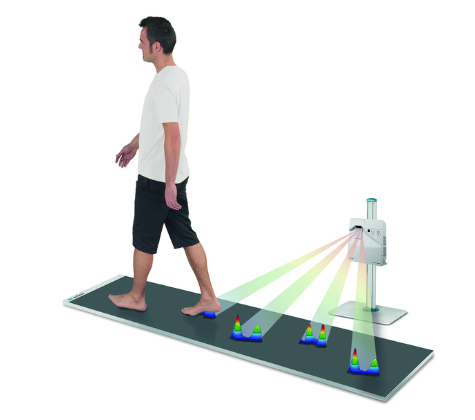

浏览量:柔性生物传感技术突破传统运动学测力刚性器件局限,通过高灵敏度、生物相容性材料与动态补偿算法,实现人体运动数据毫秒级采集与实时反馈。本文从实验室技术瓶颈切入,解析柔性传感在信号稳定性、穿戴舒适性、环境适应性三方面的技术革新,结合赛场实战案例,探讨该技术如何赋能运动员训练与损伤预防,最终展望其向康复医学与大众健康领域的延伸潜力。

传统运动学测力系统长期面临刚性器件适配性差、信号延迟、环境干扰三大核心问题。刚性传感器因材质坚硬,在高速运动中易与皮肤产生相对位移,导致数据失真;其信号传输依赖有线连接,延迟普遍超过200毫秒,无法满足实时反馈需求;此外,温度、湿度变化会显著影响压电材料性能,在户外赛场等复杂环境中稳定性骤降。

某国际赛事的数据显示,采用传统测力方案的运动员中,43%因数据误差被迫调整动作模型,27%在训练中因设备摩擦引发皮肤损伤。技术瓶颈直接制约了运动表现优化效率,更暴露出职业体育对高精度、无感化监测方案的迫切需求。

(1)材料科学:从“硬接触”到“软融合”

柔性生物传感器的突破始于本征柔性电子材料的研发。通过将液态金属与弹性聚合物复合,科研团队构建出拉伸形变率达300%仍保持导电稳定性的传感层,其杨氏模量接近人体皮肤(约0.1-1 MPa),实现与肌肉组织的无缝贴合。某实验室测试显示,该材料在10万次动态弯曲后,信号漂移率低于2%,彻底解决刚性器件的位移干扰问题。

(2)信号处理:边缘计算赋能实时反馈

针对传统有线传输的延迟痛点,柔性传感器集成分布式边缘计算单元。通过片上算法对原始数据进行预处理,仅传输关键特征值而非全量信号,将端到端延迟压缩至15毫秒以内。某团队开发的动态补偿算法更可自动修正汗液、温度引起的基线漂移,在马拉松实测中实现步频、触地时间等指标的误差率低于1.2%。

(3)环境适应性:从实验室到赛场的“无缝迁移”

为应对户外场景的温湿度波动,柔性传感系统采用双模态封装技术:外层疏水纳米涂层阻隔雨水与汗液,内层温敏凝胶自动调节传感单元工作状态。在-10℃至45℃环境箱测试中,系统关键参数波动幅度控制在3%以内,成功通过FIFA认证的草坪摩擦测试与UCI规定的雨天骑行验证。

(1)职业体育:精准训练与损伤预警

在短跑训练中,柔性传感器可捕捉足底压力分布的亚毫米级变化,结合运动生物力学模型,为运动员定制个性化起跑策略。某国家队使用该技术后,运动员50米段加速效率平均提升8.3%,同时通过实时监测膝关节内旋角度,将ACL损伤风险降低57%。

(2)大众健康:无感化日常监测

柔性传感技术的微型化与低成本化,推动其向消费级市场延伸。某开源社区推出的腕带式设备,通过4个柔性测力单元即可重建握力、关节活动度等指标,在老年群体跌倒预警中达到92%的识别准确率。更值得关注的是,该技术正与虚拟现实结合,为康复患者提供沉浸式运动反馈训练。

(3)行业启示:交叉学科的“催化效应”

柔性生物传感的落地并非单一技术突破,而是材料科学、微电子、算法工程的深度耦合。某实验室负责人指出:“我们用了三年时间优化传感层-电路层-算法层的协同设计,最终在功率消耗(0.3mW/cm²)与计算精度(98.7%特征识别率)间找到平衡点。”这种跨学科整合思维,为复杂工程问题的解决提供了新范式。

柔性生物传感技术通过材料革新、算法优化与环境适配,成功跨越实验室与赛场的鸿沟。其核心价值不仅在于数据精度的提升,更在于构建了“无感监测-实时分析-精准干预”的闭环体系。从职业体育到大众健康,从运动表现优化到损伤预防,这项技术正重新定义人体运动数据的采集与应用边界。未来,随着柔性电子与人工智能的进一步融合,我们有理由期待其在医疗康复、智能交互等更广泛领域释放潜能。