发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:篮球运动员小李在训练中遭遇前交叉韧带断裂,术后半年虽能完成深蹲、跳跃等基础动作,却在变向跑时频繁出现膝内扣,导致二次损伤风险激增。这一案例揭示了运动损伤康复中的普遍痛点:传统康复方案过度依赖肌肉力量训练与关节活动度恢复,却忽视了神经肌肉控制对功能性动作模式的重建作用。

研究显示,运动损伤后中枢神经系统会形成代偿性神经通路,导致肌肉募集顺序紊乱。例如,踝关节扭伤康复者常因本体感觉缺失,在单腿站立时出现髋关节过度内收;膝关节损伤者则因股四头肌与腘绳肌协同失调,导致落地缓冲时关节压力分布异常。这些隐性功能障碍若未通过神经肌肉控制训练干预,将显著增加慢性疼痛与二次损伤风险。

神经肌肉控制是中枢神经系统整合多感官输入,通过脊髓与大脑皮层的信息处理,实现对肌肉收缩时序、力度与协同的精准调控。其核心机制包含三个层面:

本体感觉强化:通过不稳定平面训练激活肌肉纺锤体与高尔基腱器官,提升关节位置觉与运动觉精度。例如,在动态支撑面上进行单腿站立时,踝关节周围肌群需持续调整张力以维持平衡,此过程可增强神经对肌肉长度的感知能力。

多肌群协同优化:利用多维度动态干扰设备,迫使训练者同时激活核心肌群、稳定肌群与运动肌群。例如,在旋转平台上进行深蹲时,训练者需协调臀大肌、腹横肌与股四头肌的收缩时序,以抵消平台旋转产生的离心力。

动态稳定性提升:通过突发干扰训练(如随机改变支撑面倾斜角度),缩短神经反射弧时间。研究显示,经过8周神经肌肉控制训练的运动员,其落地缓冲时的股四头肌预激活时间可缩短30%,显著降低关节冲击力。

1. 功能性筛查:定位动作模式缺陷

采用七项基础动作测试(深蹲、跨栏步、直线弓箭步等),结合压力平板与三维动作捕捉系统,量化评估身体对称性、关节稳定性与肌肉激活时序。例如,深蹲测试中若出现膝外翻,提示髋外展肌与内收肌协同失调;跨栏步测试时躯干晃动,则反映核心稳定性不足。

2. 渐进式训练:从静态到动态的进阶路径

基础阶段:以静态平衡训练为主,如单腿闭眼站立、Bosu球上的平板支撑,重点激活深层稳定肌群。

进阶阶段:引入动态干扰,如在不稳定平面上进行弓步走、药球抛接,强化神经对多关节运动的调控能力。

专项阶段:结合运动项目特点设计功能性动作,如篮球运动员的变向跑训练中加入随机方向指令,提升神经肌肉系统对突发动作的响应速度。

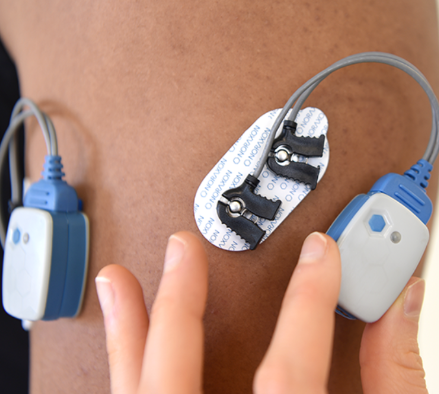

3. 生物反馈技术:可视化神经肌肉激活

利用表面肌电仪(sEMG)实时监测目标肌群的激活水平,通过视觉或听觉反馈帮助训练者建立正确的肌肉收缩模式。例如,在膝关节康复中,当股四头肌激活不足时,设备会发出提示音,促使训练者主动调整发力。

Q1:神经肌肉控制训练与普通力量训练有何区别?

A1:普通力量训练侧重肌肉绝对力量提升,而神经肌肉控制训练通过动态干扰与多维度刺激,优化肌肉间的协同效率与神经反射速度,更适用于功能性动作重建。

Q2:哪些人群适合神经肌肉控制训练?

A2:运动损伤康复者、慢性疼痛患者、老年人防跌倒训练,以及需要提升动作精准度的运动员(如体操、篮球、足球项目)。

Q3:训练频率与强度如何把控?

A3:建议每周3-4次,每次20-30分钟。初期以低强度动态平衡训练为主,逐步增加干扰维度与动作复杂度,避免过度疲劳导致代偿模式形成。

Q4:如何判断训练效果?

A4:通过功能性动作测试(如Y平衡测试)量化动态稳定性提升,结合表面肌电仪监测肌肉激活时序改善,同时观察日常活动中动作模式的自然度与经济性。

运动损伤后的功能性动作重建,需突破传统康复的“肌肉中心论”,转向神经肌肉控制的系统干预。通过功能性筛查定位缺陷、渐进式训练重构动作模式、生物反馈技术优化神经调控,可实现从“被动恢复”到“主动适应”的跨越。这一过程不仅降低二次损伤风险,更为运动能力的长期提升奠定神经生物学基础。