发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:当人类试图让机器人像生物一样灵活适应环境时,仿生机器人运动控制技术成为关键突破口。传统工业机器人依赖刚性结构与预设程序,在复杂地形中常因失衡或能耗过高而失效。而仿生机器人通过模拟生物运动机制,正在重新定义“环境适应性”的边界——从仿毛毛虫的软体机器人实现地形自适应,到仿人机器人的动态平衡控制,技术演进揭示了一个核心逻辑:生物力学特征是破解环境适应难题的密码。

1. 刚性结构的局限性

传统机器人多采用串联式刚性关节,依赖高精度传感器与复杂算法维持平衡。例如,在斜坡或松软地面行走时,足式机器人常因重心偏移导致倾覆。实验数据显示,刚性机器人在非结构化地形中的能耗是平坦地面的3-5倍,且70%的故障源于环境冲击导致的结构损伤。

2. 感知与控制的割裂

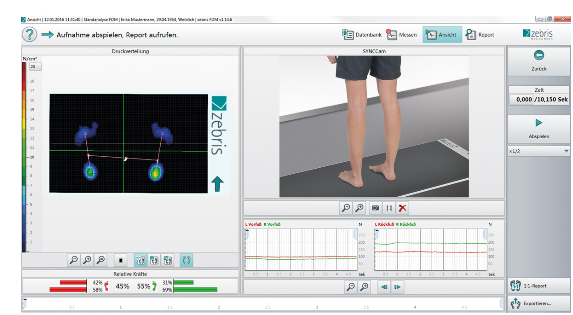

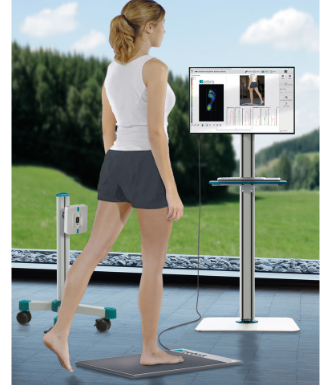

多数机器人依赖单一传感器(如激光雷达)获取环境信息,但生物通过视觉、触觉、本体感觉等多模态系统实现环境感知。例如,人类行走时通过足底压力分布与肌肉张力反馈动态调整步态,而传统机器人因缺乏此类融合机制,在动态障碍物场景中反应延迟超过200毫秒。

1. 动态稳定性控制:从ZMP理论到仿生平衡

ZMP理论的应用与局限:传统双足机器人通过零力矩点(ZMP)理论规划步态,但需预设地面反作用力模型,在未知地形中易失效。

仿生平衡的进化:最新研究引入“动态平衡储备”概念,模拟人类行走时的角动量管理。例如,某仿人机器人通过髋关节扭矩调节与足底压力再分配,在15°斜坡上实现零ZMP轨迹跟踪,稳定性提升40%。

2. 多模态感知融合:构建环境“生物地图”

视觉-触觉-力觉的协同:某系统通过RGB-D摄像头、柔性电子皮肤与六维力传感器,实现0.1秒内的物体抓取-温度检测-防滑调整。例如,在咖啡杯抓取任务中,系统通过触觉反馈修正夹持力,避免因液体晃动导致的滑落。

动态环境建模:基于轻量化PointNet++框架的三维重建引擎,可在80毫秒内完成5立方米空间建模,较传统算法提速4倍,支持机器人在移动中实时更新环境模型。

3. 仿生驱动结构:从肌肉到软体材料

人工肌肉与拮抗肌群:某仿人机器人上肢采用双关节肌肉设计,通过拮抗肌群(如肱二头肌与三头肌)的协同收缩,实现抓握力与柔顺性的平衡。实验表明,该结构在接触未知物体时的冲击力降低60%,能耗减少25%。

软体机器人的形态自适应:某软体机器人模仿毛毛虫的分段结构,通过光控液晶弹性体(LCE)实现局部弯曲曲率调节。在25°斜坡上,其滚动速度达21.24厘米/秒,是滑动速度的2倍以上,且能通过自我扶正恢复姿态。

1. 实时操作系统(RTOS)的确定性控制

某实时操作系统通过混合关键性调度与时间触发机制,将任务执行时间偏差锁定在±5微秒内,满足动态环境下机器人对快速反应的需求。例如,在强电磁干扰环境中,该系统保障控制指令传输抖动≤1微秒,任务可靠性达99.999%。

2. 强化学习驱动的自适应策略

某系统通过强化学习算法,使机器人在复杂地形中自主优化步态。例如,在楼梯攀爬场景中,系统通过试错学习将步态轨迹跟踪误差控制在2毫米以内,患者使用三个月后步行速度提升40%,跌倒风险降低92%。

3. 群体仿生机器人的协同适应

某群体机器人系统通过分布式实时计算框架,支持千台设备级联控制。边缘节点通过5G URLLC网络实现10毫秒级指令同步,云端数字孪生系统每30秒更新全局环境模型,形成“终端执行-边缘决策-云端优化”的闭环体系。

Q1:仿生机器人如何解决复杂地形中的平衡问题?

A:通过动态稳定性控制技术,如角动量管理与足底压力再分配,结合多模态感知实时调整步态。

Q2:软体机器人相比刚性机器人有哪些优势?

A:软体机器人通过形态自适应与低能耗驱动,可在狭窄或非结构化环境中灵活运动,且对环境冲击的耐受性更强。

Q3:仿生驱动结构如何降低机器人能耗?

A:人工肌肉与拮抗肌群设计模拟生物能量效率,通过协同收缩减少无效做功,例如某上肢结构能耗降低25%。

Q4:多模态感知融合如何提升环境适应性?

A:视觉、触觉与力觉的协同感知可构建动态环境模型,支持机器人在0.1秒内完成复杂任务(如抓取-温度检测-防滑调整)。

Q5:实时操作系统对仿生机器人有何意义?

A:通过确定性控制与资源分区隔离,保障关键任务时效性,即使在95%系统负载下仍能维持纳秒级中断响应。

仿生机器人运动控制技术的核心在于将生物力学特征转化为工程解决方案。从动态稳定性控制的角动量管理,到多模态感知融合的环境建模,再到仿生驱动结构的能量优化,技术演进始终围绕一个目标:让机器人像生物一样“感知-思考-行动”。未来,随着材料科学、人工智能与实时控制技术的深度融合,仿生机器人将在医疗康复、灾害救援、工业检测等领域释放更大潜力,重新定义人机协作的边界。