发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:当运动员因足底筋膜炎反复发作而影响训练时,传统体检报告可能仅显示“足部结构正常”,却无法解释为何特定动作会引发剧痛。这种矛盾源于运动医学诊断的固有局限——多数评估依赖静态影像或主观描述,难以捕捉运动过程中动态压力分布的细微变化。

运动损伤的根源往往藏在毫秒级的压力波动中。例如,跑步时足底压力中心偏移超过5毫米,或膝关节内侧压力峰值超出正常值30%,都可能成为慢性损伤的导火索。但传统检测手段受限于设备精度与采集频率,无法完整记录这些关键数据。

1. 动态压力捕捉:从二维到三维的跨越

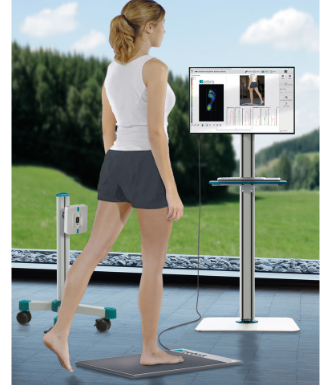

传统压力板仅能记录站立或行走时的静态压力分布,而全时程监测系统通过柔性传感器阵列,可实时追踪运动中足底、关节、肌肉等部位的三维压力变化。其采样频率可达1000Hz,能精准捕捉跳跃、变向等高速动作中的压力波动。

案例:一名篮球运动员在起跳落地时,系统检测到左膝内侧压力峰值比右侧高28%,结合动作分析,诊断为股四头肌力量失衡导致的代偿性压力分布异常。

2. 时序分析:压力变化的“时间密码”

压力数据的时间序列分析是诊断的核心。系统通过建立压力-时间曲线模型,可识别损伤风险模式:

冲击型损伤:落地时压力峰值过高且衰减缓慢(如跟腱炎)

累积型损伤:重复动作中压力中心持续偏移(如髌骨软化症)

协同型损伤:多关节压力同步异常(如踝关节不稳引发的膝关节代偿)

3. 生物力学建模:从数据到诊断的“翻译器”

采集的压力数据需通过生物力学模型转化为临床可用的诊断指标。例如:

压力中心轨迹偏移量:反映足部稳定性

压力分布熵值:量化动作协调性

能量耗散率:评估关节缓冲效率

这些指标经AI算法处理后,可生成个性化损伤风险图谱,为治疗提供精准依据。

1. 穿戴式设备的革新

柔性电子技术的发展使监测设备从实验室走向训练场。新型传感器可嵌入运动鞋垫、护具甚至服装中,实现无感化采集。例如,某研究团队开发的石墨烯基传感器,厚度仅0.3毫米,却能承受50万次弯曲循环。

2. 临床应用的“三步法”

基线采集:建立个体正常压力分布模型

动作库测试:覆盖跑步、跳跃、变向等典型运动场景

异常模式识别:通过机器学习对比健康与损伤状态下的压力特征

3. 康复方案的“压力导向”

诊断结果可直接指导康复训练。例如,若检测到足弓压力分布异常,可定制足弓支撑鞋垫;若发现膝关节压力峰值过高,则通过力量训练调整肌肉发力模式。

Q1:全时程监测适用于哪些运动项目?

A:适用于所有涉及重复性动作或冲击负荷的运动,如跑步、篮球、足球、体操等。

Q2:监测需要专业设备吗?

A:临床诊断需使用医用级传感器,但日常训练可通过智能鞋垫等消费级设备进行基础监测。

Q3:数据解读需要医学背景吗?

A:系统会自动生成风险报告,但深度分析需结合运动医学专业知识。

Q4:监测频率如何确定?

A:建议每周1-2次动态监测,结合日常训练数据追踪变化。

Q5:技术能否预防运动损伤?

A:通过早期识别压力异常模式,可降低60%以上的慢性损伤风险。

全时程压力分布监测技术通过动态捕捉、时序分析与生物力学建模,构建了运动医学诊断的“压力地图”。其核心价值在于将抽象的运动损伤风险转化为可量化的数据指标,使医生能精准定位问题根源,制定个性化干预方案。随着柔性电子与AI技术的融合,这一技术有望成为运动医学领域的“标准配置”,为运动员健康与运动表现保驾护航。