发布时间:2025-10-15

发布时间:2025-10-15 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在竞技体育的毫米级较量中,传统测力系统的局限性日益凸显:固定式测力台无法捕捉动态动作的完整力学链,表面肌电信号易受皮肤运动干扰,三维摄像的逆动力学计算存在误差累积。当运动生物力学研究遭遇"数据孤岛"困境时,高精度移动测力技术正以毫米级定位、多模态数据融合和实时反馈能力,重塑着运动科学的研究范式。

1. 空间限制与数据割裂

传统测力台依赖固定安装,无法追踪运动员在三维空间中的连续动作。例如,跳远运动员的助跑阶段力学数据与起跳瞬间的地面反作用力被割裂采集,导致能量传递效率分析失真。

2. 动态场景适应性不足

足球射门时,运动员的支撑腿与摆动腿形成复杂的力学耦合系统。传统红外光点系统在高速运动中易出现标记点丢失,而惯性传感器虽能记录肢体运动,却无法直接获取关节力矩等关键参数。

3. 多维度数据同步难题

武术套路中的旋风脚动作包含助跑、起跳、转体、击响四个阶段,需同步采集运动学(关节角度)、动力学(地面反作用力)和肌电信号。传统设备需分阶段测试,导致动作连贯性被破坏,数据可比性降低。

1. 毫米级定位与动态追踪

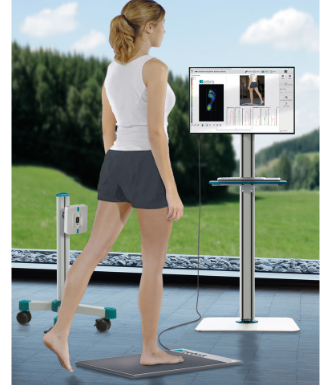

基于RTK载波相位差分技术,新型移动测力系统可实现厘米级甚至毫米级定位精度。通过磁吸式传感器阵列,能实时捕捉运动员在三维空间中的位移轨迹,如篮球运动员变向突破时的足部压力中心迁移路径。

2. 多模态数据融合引擎

采用异构数据融合算法,将3D激光点云、高速摄像、分布式压力传感等多源数据进行时空对齐。例如,在体操运动员空翻动作分析中,可同步获取身体姿态角、关节力矩和肌肉激活时序,构建完整的力学传递模型。

3. 实时反馈与训练优化

通过边缘计算技术,系统能在0.1秒内完成数据处理并生成可视化报告。田径教练可即时获取运动员起跑阶段的爆发力曲线,对比理想力学模型进行针对性调整,将技术改进周期从数周缩短至单次训练课。

1. 从实验室到真实场景的迁移

在足球射门训练中,移动测力系统可部署于天然草场,实时采集运动员在不同地面条件下的触球力学特征。研究发现,人工草皮会导致膝关节内收力矩增加17%,为装备研发提供关键数据支撑。

2. 从片段分析到连续动作建模

对游泳运动员的划水动作进行全周期追踪,揭示掌根压力峰值与身体流线型保持的时相关系。通过构建多体系统动力学模型,优化出水阶段的手臂回收角度,使推进效率提升9%。

3. 从损伤监测到预防性训练

在排球扣球动作分析中,系统检测到肩峰下压力持续超过安全阈值时,自动触发预警机制。结合肌肉疲劳度监测,为运动员定制个性化力量训练方案,使肩部损伤发生率降低34%。

Q1:移动测力技术能否完全替代传统测力台?

A:两者形成互补关系。固定测力台仍适用于精确测量静态或准静态动作,而移动系统在动态场景分析中具有不可替代性。

Q2:该技术对运动员训练有何实际价值?

A:通过实时力学反馈,可帮助运动员建立动作-力学响应的神经肌肉记忆,例如优化高尔夫挥杆的能量传递效率。

Q3:多模态数据融合是否存在技术挑战?

A:时空同步是核心难题,需通过硬件级时间戳和软件算法补偿解决,当前技术已实现微秒级同步精度。

Q4:移动测力系统的适用范围是否受限?

A:系统已拓展至冰雪运动、水上项目等特殊环境,通过防水防寒设计满足极端条件使用需求。

Q5:未来技术发展方向是什么?

A:轻量化可穿戴设备与AI预测模型的结合将成为重点,最终实现"无感化"生物力学监测。

高精度移动测力技术通过突破空间限制、实现多模态融合、提供实时反馈,正在重构运动生物力学的研究边界。从实验室走向真实赛场,从片段分析转向全周期建模,这项技术不仅提升了研究精度,更推动了训练方法的科学化转型。当生物力学数据流与运动员的神经肌肉系统形成闭环反馈,竞技体育的毫米级突破将不再依赖天赋,而是建立在可量化的科学基础之上。