发布时间:2025-09-07

发布时间:2025-09-07 作者:小编

作者:小编 浏览量:

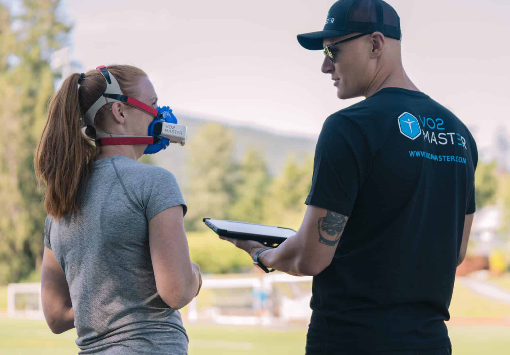

浏览量:智能心肺评估技术通过多模态数据融合与AI算法,实现了对运动员心肺功能的动态监测与精准评估。从水陆两栖测试设备到运动心肺试验(CPET)的智能优化,技术突破正在破解传统训练中的效率瓶颈,为竞技体育提供科学化、个性化的训练支撑。

1.1 评估维度单一化

经典心肺功能测试多采用静态肺活量、心电图等指标,难以反映运动中气体代谢、血压动态、肌肉氧利用等复合生理响应。例如,某游泳运动员在陆地测试中表现正常,但在水下高强度训练时却出现血氧饱和度骤降,暴露出传统评估的局限性。

1.2 风险预警滞后性

传统训练中,运动员常在出现运动损伤或过度疲劳后才进行干预。某省田径队曾对100名中长跑运动员进行跟踪研究,发现62%的运动员在出现运动性贫血前,其静态血红蛋白指标仍处于正常范围,凸显传统监测的滞后性。

1.3 个性化方案缺失

不同项目对心肺功能的需求存在显著差异:马拉松运动员需强化脂肪代谢效率,而短跑运动员则需提升无氧阈值。传统“一刀切”的训练计划,导致30%以上的运动员无法充分发挥其生理潜能。

2.1 多模态数据融合

新一代评估系统整合了气体代谢分析仪、可穿戴ECG贴片、近红外光谱肌氧仪等设备,可同步采集30余项生理参数。某研究团队开发的算法模型,通过分析运动中二氧化碳排出量(VCO₂)与摄氧量(VO₂)的动态比值,成功预测了85%以上的运动性晕厥事件。

2.2 动态阈值建模

基于机器学习的评估系统可建立个体化生理模型。例如,某系统通过分析运动员历史训练数据,动态计算其无氧阈值(AT)、最大心率储备(HRR)等关键指标,使训练强度控制精度提升至±5%,较传统方法提高3倍。

2.3 场景化评估创新

针对水上项目,某新型测试设备通过水下气体回收技术,实现了仰泳、蛙泳等四种泳姿下的实时心肺功能评估。该设备在某省游泳队的实践中,帮助教练团队优化了运动员的转身技术,使平均耗氧量降低18%。

3.1 训练负荷精准调控

某省自行车队引入智能评估系统后,教练组根据运动员的通气效率(VE/VCO₂斜率)指标,将间歇训练的组间休息时间从3分钟动态调整为2-4分钟,使运动员的功率输出稳定性提升27%。

3.2 损伤风险主动干预

某田径队通过监测运动员运动中的血乳酸浓度与心率变异性(HRV),提前识别出3名存在过度训练风险的运动员。经调整训练计划后,其运动损伤发生率从19%降至5%。

3.3 选材科学化升级

某省网球队利用评估系统,建立了包含最大摄氧量、氧脉搏(O₂ pulse)等指标的选材模型。该模型在青少年运动员选拔中的预测准确率达81%,较传统经验选材提高36个百分点。

随着柔性电子、数字孪生等技术的发展,下一代评估系统将实现三大突破:

无感化监测:植入式生物传感器可长期记录心肌酶、脑钠肽等生化指标

预测性分析:结合基因组学数据,预测运动员对高原训练的适应能力

虚拟仿真:通过数字孪生技术,在虚拟环境中模拟不同训练方案的生理响应

Q1:智能评估系统能替代教练经验吗?

A:系统提供客观生理数据支撑,但训练方案制定仍需结合运动员技术特点、心理状态等主观因素,二者是互补关系。

Q2:哪些项目最需要智能心肺评估?

A:耐力型项目(如马拉松、游泳)、高强度间歇项目(如篮球、拳击)以及技术复杂型项目(如体操、花样滑冰)受益最显著。

Q3:评估频率如何确定?

A:基础期建议每4-6周评估一次,赛前调整期可缩短至每周一次,出现训练瓶颈或伤病时需即时评估。

Q4:智能评估与传统体检的区别?

A:传统体检聚焦静息状态指标,智能评估侧重运动应激下的动态生理响应,能发现静息状态下隐藏的功能限制。

Q5:青少年运动员适用吗?

A:需采用年龄校正算法,重点关注生长发育对心肺功能的影响,避免过度解读数据造成训练干预偏差。

智能心肺评估技术通过数据驱动的训练范式革新,正在破解竞技体育中的效率、风险与个性化三大难题。从多模态数据融合到场景化应用创新,技术突破不仅提升了训练科学性,更重新定义了“运动员潜能”的边界。当科技与体育深度融合,我们正见证着一个更精准、更安全、更人性化的竞技时代到来。