发布时间:2025-09-07

发布时间:2025-09-07 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:脑电波技术通过实时监测大脑活动,为运动员心理训练提供精准数据支持。从情绪调节到注意力优化,这项技术正成为竞技体育中突破心理瓶颈的关键工具。

在传统认知中,运动员的心理训练依赖教练经验与主观反馈,但这种模式存在明显盲区。2024年北京体育大学研究团队通过拟真射击系统发现,高水平运动员在瞄准阶段的脑电信号呈现显著特征:其感觉动作节律(SMR)功率比普通选手高出37%,前额叶与左颞叶的神经相干性降低29%。这一发现揭示了大脑活动与运动表现的直接关联。

空间突破:从实验室走向训练场,通过可穿戴设备实现动态监测

精度突破:采用非线性动力学分析,能识别0.1Hz级别的超慢涨落信号

应用突破:从单纯的数据采集发展为实时神经反馈训练

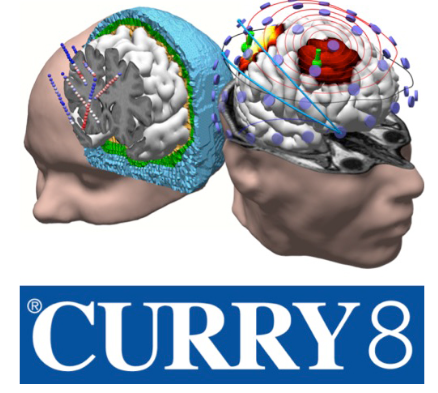

(图示:脑电波监测设备从实验室走向训练场的演变路径)

1. 情绪状态的实时解码

当运动员处于高压环境时,θ波(4-7Hz)活跃度会显著上升。某研究通过脑电超慢涨落技术发现,优秀运动员在赛前能将θ波波动控制在±15%范围内,而普通选手的波动幅度达42%。这种差异直接体现在决策速度上——前者在关键时刻的反应时间缩短0.3秒。

2. 注意力资源的精准分配

α波(8-13Hz)的功率分布是注意力集中的生物标志。某研究显示,网球运动员在接发球瞬间的顶叶α波功率达到峰值时,击球准确率提升28%。通过神经反馈训练,运动员可学会自主调节α波强度,形成"注意力开关"的神经通路。

3. 心流状态的神经标记

进入心流状态时,大脑呈现独特的β/γ波(14-40Hz)同步化特征。某研究通过脑机接口技术,使射击新手达到专业选手水平的时间缩短50%。这种训练模式通过音乐反馈机制,当运动员产生目标脑波时,系统自动降低音乐频率,形成条件反射。

场景1:赛前心理调适

某游泳队采用脑电生物反馈训练,将运动员的焦虑指数从赛前72%降至45%。训练方案包含:

每日20分钟α波增强训练

呼吸频率与脑波同步练习

虚拟现实压力模拟测试

场景2:伤后心理重建

某田径运动员在跟腱断裂康复期,通过脑电监测发现其运动皮层激活区域缩小31%。针对这种情况设计的神经康复方案包括:

镜像神经元激活训练

运动想象疗法

多感官刺激重建神经连接

场景3:团队心理协同

某篮球队采用多脑电同步监测系统,发现传球成功率与队员间脑波相位同步性呈正相关。据此开发的协同训练包含:

集体冥想练习

战术配合时的脑波对齐训练

实时情绪共鸣反馈

随着柔性电极与量子传感技术的发展,脑电监测正突破三大限制:

时间分辨率:从毫秒级提升至微秒级

空间分辨率:可定位到具体神经元集群

穿戴舒适度:实现完全无感化监测

某研究团队正在开发"神经增强型运动装备",通过嵌入头皮的纳米传感器,实时调节运动员的神经递质分泌。这种技术有望在2030年前实现商业化应用。

Q1:脑电波训练会泄露运动员的战术思维吗?

A:当前技术仅能监测情绪状态与注意力模式,无法解码具体思维内容。神经活动数据采用军用级加密传输。

Q2:普通运动员如何接触这项技术?

A:可通过运动科学实验室或专业体科所进行阶段性评估,部分高校已开设相关培训课程。

Q3:脑电训练有年龄限制吗?

A:12岁以上青少年即可进行基础训练,但需在专业指导下调整参数,避免过度刺激前额叶。

Q4:这项技术会取代传统心理教练吗?

A:二者形成互补关系,脑电数据为教练提供客观依据,经验判断则弥补技术盲区。

Q5:长期使用是否会产生依赖性?

A:神经可塑性研究表明,经过6-8周训练后,大脑会形成自主调节机制,无需持续依赖设备。

脑电波技术正在重构竞技体育的心理训练范式,其价值不仅体现在0.1秒级的反应速度提升,更在于开创了"神经增强"的新维度。当科技能够量化精神力量,运动员的突破将不再受限于生理极限,而是拓展至神经系统的深层潜能。这种变革正在重新定义"更高、更快、更强"的体育精神内涵。