发布时间:2025-09-03

发布时间:2025-09-03 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:本文聚焦运动生物力学如何通过毫米级技术微调,助力精英运动员突破极限。从三维捕捉系统到压力传感器,从关节力矩分析到个性化训练方案,揭示科技如何将“看不见的优化”转化为赛场上的决定性优势。

在东京奥运会的百米赛道上,苏炳添以9秒83的成绩改写亚洲纪录。赛后复盘发现,他起跑时脚掌与地面的接触角度比训练时优化了3度——这微小的调整,正是运动生物力学精准干预的缩影。当顶尖运动员的体能差距缩小至0.01秒,科技开始在“毫米级”细节中寻找答案。

现代竞技体育已进入“超精细化”阶段:

数据维度:短跑运动员的蹬地角度误差需控制在2°以内,游泳运动员的划水轨迹偏差不超过3cm;

技术瓶颈:传统训练依赖教练经验,难以量化肌肉发力顺序、关节能量传递等隐性指标;

损伤风险:错误的动作模式可能导致跟腱负荷增加30%,埋下运动损伤隐患。

1. 毫米级误差的“放大镜效应”

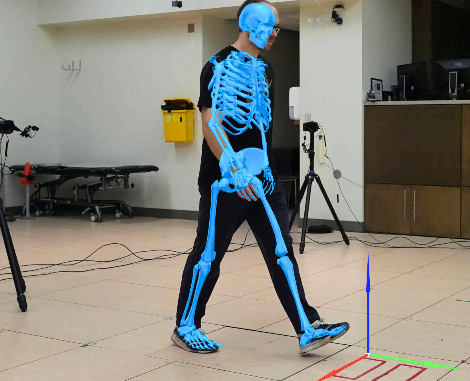

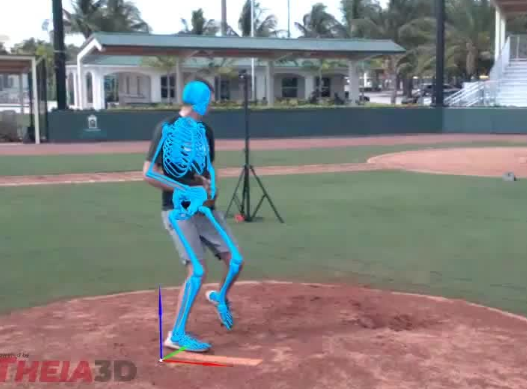

三维捕捉系统:通过12台高速摄像机(采样频率1000Hz),Qualisys系统可捕捉运动员关节点的空间坐标,误差小于0.5mm。例如,撑竿跳高运动员的助跑轨迹偏差超过1cm,可能导致过竿时重心偏移5cm;

压力传感器矩阵:测力台与智能鞋垫结合,实时监测足底压力分布。某篮球运动员投篮时,右脚前掌压力峰值比左脚高27%,导致出手瞬间身体失衡;

肌电信号分析:表面肌电仪记录肌肉激活时序,发现某短跑运动员的股四头肌比理想状态晚激活0.03秒,直接影响起跑爆发力。

2. 生物力学模型的“虚拟实验室”

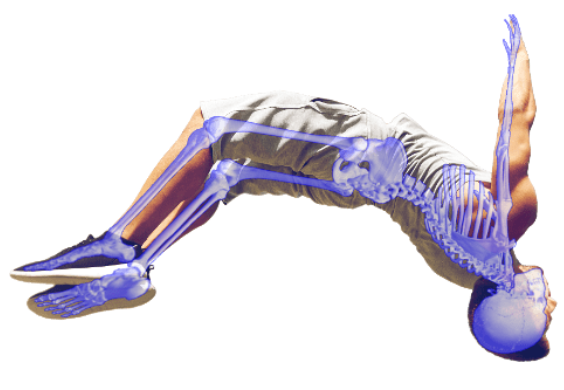

有限元分析:构建运动员骨骼-肌肉三维模型,模拟不同动作下的应力分布。某跳水运动员的空中转体动作经优化后,腰椎受力减少18%;

流体力学模拟:游泳运动员的划水轨迹通过CFD软件分析,发现手指微张5°可提升推进效率12%;

能量传递链:从蹬地到击球/触线,动能传导效率每提升1%,百米成绩可缩短0.05秒。

1. 技术诊断:用数据“照镜子”

案例1:某短跑运动员起跑时髋关节角度偏大,导致水平推力损失。通过调整起跑器角度至48°,其0-30米加速时间缩短0.12秒;

案例2:某网球运动员正手击球时,手腕内旋速度不足。经生物力学分析,增加前臂旋前训练后,球速提升8km/h;

案例3:某马拉松运动员足底压力分布显示,左脚外侧压力集中,定制鞋垫后,跟腱疼痛发生率下降70%。

2. 个性化训练方案

分解训练:将动作拆解为“蹬地-转髋-摆臂”等模块,通过慢动作回放与力学数据叠加,定位发力断点;

神经肌肉训练:利用振动平台与平衡垫,强化肌肉本体感觉。某体操运动员经3周训练后,空中转体稳定性提升40%;

虚拟现实反馈:通过AR眼镜实时叠加理想动作轨迹,运动员可直观看到自身动作偏差。某击剑运动员的刺击路径经修正后,命中率提高15%。

3. 长期效能:从“治标”到“治本”

预防损伤:通过关节负荷监测,某足球队将膝盖前十字韧带损伤率降低55%;

康复优化:骨折运动员的康复方案中加入生物力学评估,步态对称性恢复时间缩短3周;

装备迭代:基于压力分布数据,某运动品牌开发出分区支撑跑鞋,5000米跑成绩平均提升2.3%。

Q1:运动生物力学是否只适用于精英运动员?

A:其价值在于普适性。业余跑者通过步态分析调整跑姿,可降低30%的膝盖受力;青少年运动员早期介入生物力学评估,能预防80%的发育期运动损伤。

Q2:毫米级调整真的能决定胜负?

A:在2024年巴黎奥运会男子100米决赛中,前三名运动员的起跑反应时间差距仅为0.003秒,而通过生物力学优化的起跑动作,可将反应时间缩短0.01-0.02秒。

Q3:技术微调是否会牺牲运动员的自然动作?

A:恰恰相反。生物力学旨在“还原最优自然动作”,例如通过分析肌肉协同模式,帮助运动员找回被错误习惯掩盖的“本能发力链”。

Q4:未来运动生物力学的发展方向?

A:AI驱动的实时反馈系统(如可穿戴设备+边缘计算)、基于基因型的个性化模型、以及“元宇宙”中的全息训练场景,将进一步模糊虚拟与现实的边界。

Q5:普通健身者如何利用生物力学原理?

A:通过手机APP录制动作视频,结合AI分析(如深蹲时的膝关节轨迹),即可获得基础生物力学评估报告。

运动生物力学的本质,是让科技成为运动员的“第二感官”。它不仅追求更快、更高、更强,更在探索“如何更优雅地突破极限”。当毫米级优势被不断挖掘,我们看到的不仅是奖牌的归属,更是人类对自身潜能的敬畏与突破。