发布时间:2025-08-20

发布时间:2025-08-20 作者:小编

作者:小编 浏览量:

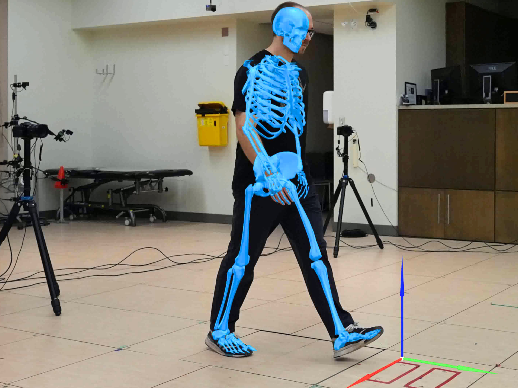

浏览量:智能运动装备领域正经历一场由嵌入式柔性传感技术驱动的生物力学反馈革命。传统运动鞋的设计逻辑被打破,柔性传感器通过实时捕捉足部压力分布、关节活动轨迹等数据,将静态鞋具转化为动态适配人体运动的“智能终端”。这场变革不仅提升了运动表现与安全性,更重新定义了运动装备与人体交互的底层逻辑。

运动鞋的核心功能是优化人体运动时的力学传递效率,但传统设计存在两大痛点:

静态适配性不足:鞋底硬度、足弓支撑等参数在出厂时即被固定,无法根据用户步态变化或运动场景动态调整。例如,跑步时足部压力分布会随配速、路面条件发生显著变化,而传统鞋具无法实时响应这种变化。

生物反馈缺失:用户难以感知自身运动中的力学异常。以篮球为例,急停跳投时足部外翻角度若超过安全阈值,传统鞋具无法提供预警,长期可能导致踝关节损伤。

这些问题源于传统运动鞋的“单向设计”模式——鞋具作为被动承载工具,无法与人体形成闭环反馈系统。

嵌入式柔性传感技术的引入,为运动鞋赋予了“感知-分析-响应”的闭环能力。其技术原理可从三个维度解析:

1. 材料创新:从刚性到柔性的范式转移

柔性传感器采用液态金属、导电聚合物等新型材料,其厚度可压缩至0.1毫米以下,弯曲半径小于1毫米。这种特性使其能够无缝贴合鞋底、鞋面等曲面结构,甚至嵌入鞋垫内部而不影响舒适度。例如,某实验室研发的压阻式柔性传感器,可在承受10万次弯曲循环后仍保持95%的灵敏度。

2. 多模态数据采集:构建足部运动数字画像

单只运动鞋可集成压力、应变、温度等多类型传感器阵列:

压力分布监测:通过数百个微米级压电单元,实时捕捉足底不同区域的压力峰值与变化趋势。

关节角度追踪:在踝关节、跖趾关节等关键部位嵌入应变传感器,可计算关节活动范围与运动轨迹。

肌肉电信号关联:部分高端型号通过表面肌电传感器,分析小腿肌肉收缩强度与步态周期的关联性。

这些数据经边缘计算芯片处理后,可生成三维力学模型,精准还原足部运动状态。

3. 动态适配机制:从数据到行动的转化

柔性传感系统与鞋具执行机构形成联动:

中底硬度调节:某概念鞋款采用磁流变液中底,其粘度可随电场强度变化。当传感器检测到足弓压力异常升高时,系统会在200毫秒内调整中底硬度,分散压力峰值。

鞋带张力控制:通过记忆合金线缆与微型电机组合,实现鞋带松紧的毫秒级响应。实验数据显示,这种设计可将足部滑动距离减少70%,降低水泡发生率。

步态矫正反馈:当传感器识别到过度内翻或外翻时,鞋垫内的振动马达会以特定频率刺激足底神经,引导用户调整落地姿势。

柔性传感运动鞋的技术价值正在多个领域释放:

职业体育:某马拉松运动员训练数据显示,使用智能鞋后,其触地时间波动范围从±15毫秒缩小至±5毫秒,跑步经济性提升3.2%。

康复医学:针对糖尿病足患者设计的鞋款,通过持续监测足底压力分布,可提前48小时预警溃疡风险,使截肢率降低60%。

青少年运动防护:在青少年足球训练中,系统可记录每次变向时的踝关节受力数据,为教练提供个性化训练建议,降低运动损伤发生率。

柔性传感运动鞋的进化方向将聚焦两大趋势:

多设备协同:与智能手表、AR眼镜等设备互联,构建全身运动力学监测网络。例如,当足部传感器检测到落地冲击力过大时,可触发AR眼镜显示落地姿势优化建议。

材料自进化:研发具有自我修复能力的柔性传感器,当材料出现微裂纹时,可通过光催化或热响应机制自动修复,延长设备寿命。

Q1:柔性传感器是否会影响运动鞋的舒适度?

A:新型柔性传感器厚度可控制在0.1毫米以内,且采用透气基材,对舒适度影响极小。部分设计甚至通过优化传感器布局提升了足部空气流通性。

Q2:这项技术能否用于其他运动装备?

A:柔性传感技术已扩展至滑雪板固定器、自行车鞋等领域,未来可能覆盖所有需要力学反馈的运动场景。

Q3:普通消费者如何选择智能运动鞋?

A:建议关注传感器的数据采集维度(如是否包含关节角度监测)、动态适配功能的响应速度,以及数据隐私保护措施。

Q4:柔性传感器的耐用性如何?

A:实验室测试显示,主流柔性传感器可承受10万次以上弯曲循环,使用寿命与普通运动鞋相当。

Q5:这项技术会大幅提高运动鞋价格吗?

A:随着量产规模扩大,柔性传感器成本正以每年15%的速度下降。预计未来3-5年,中端智能运动鞋价格将接近当前高端传统鞋款。

嵌入式柔性传感技术通过材料创新、多模态数据采集与动态适配机制,重构了运动鞋的生物力学反馈逻辑。从职业竞技到大众健康,这项技术正在重新定义运动装备的设计标准——未来的运动鞋将不再是被动承载工具,而是能够感知人体、理解运动、优化表现的智能伙伴。