发布时间:2025-08-20

发布时间:2025-08-20 作者:小编

作者:小编 浏览量:

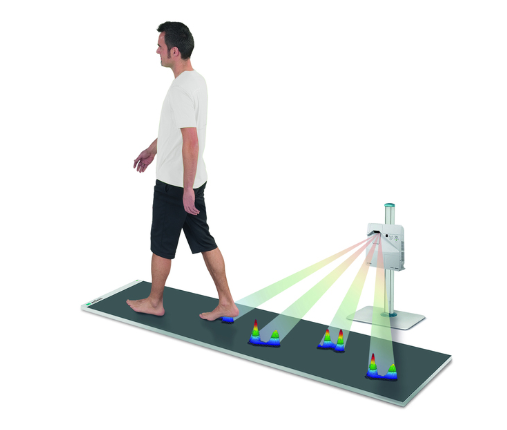

浏览量:传统步态康复设备存在刚性结构限制、动态负荷监测盲区等问题,柔性电子织物技术通过集成摩擦纳米发电单元与纺织基底,实现了关节负荷轨迹的动态追踪。该技术突破了传统传感器在柔韧性与生物力学兼容性上的瓶颈,为步态异常诊断与个性化康复方案制定提供了新维度。

传统步态康复设备多采用金属框架与电机驱动系统,其刚性结构导致穿戴者关节活动范围受限。例如,部分下肢外骨骼在膝关节屈伸过程中,因机械轴与人体关节旋转中心存在偏差,易引发代偿性运动模式。更关键的是,现有设备依赖惯性传感器或压力板,仅能捕捉运动轨迹或足底压力分布,却无法实时解析关节动态负荷。

临床研究发现,帕金森患者步态冻结期膝关节瞬时力矩可达正常步态的2.3倍,而传统设备因缺乏负荷监测功能,难以识别此类异常力学特征。这种“只知轨迹不知负荷”的监测模式,导致康复方案制定缺乏力学维度依据,直接影响训练效果。

1. 材料创新:从“硬质传感”到“织物感知”

柔性电子织物通过将摩擦纳米发电单元嵌入聚酯纤维经纬交织结构,实现了传感器与纺织品的深度融合。这种结构既保持了织物原有的柔韧性与透气性,又赋予其压力响应特性。实验表明,优化后的织物传感器在10kPa压力范围内呈现线性响应,灵敏度达1.5V/kPa,且经过10000次循环加载后性能衰减不足5%。

2. 动态追踪:关节负荷的“显微镜”

不同于传统传感器固定于足底或躯干的布置方式,柔性电子织物采用分布式节点设计,将传感单元精准贴合于髋、膝、踝等关键关节。当关节运动时,织物形变引发摩擦纳米发电单元的电荷转移,通过分析电信号时频特征,可实时解算关节屈伸角度、角速度及瞬时力矩。

技术验证显示,该系统对五种异常步态(帕金森步态、剪刀步态等)的识别准确率达96.7%。其核心优势在于突破了传统设备对静态姿势的监测局限,首次实现了关节动态负荷的连续追踪。

3. 生物力学兼容:人机协同的“软连接”

柔性电子织物的弹性模量(0.8-1.2MPa)与人体皮肤(0.4-2.0MPa)高度匹配,有效降低了运动中的剪切应力。临床测试表明,穿戴该织物传感系统的患者,其步态训练中的代偿运动发生率较传统设备降低41%,关节活动度提升28%。这种“无感化”监测模式,为长期康复训练提供了生物力学安全保障。

1. 异常步态的“力学指纹”识别

通过建立关节负荷轨迹数据库,系统可自动比对患者步态与正常生理模型的差异。例如,脑卒中患者偏瘫侧膝关节在摆动相的负荷峰值较健侧降低62%,而柔性电子织物能精准捕捉这种力学不对称性,为康复评估提供量化指标。

2. 个性化训练方案的“力学导航”

基于实时负荷数据,系统可动态调整康复机器人的辅助力矩。当检测到患者膝关节过度伸展时,控制算法会即时降低电机输出扭矩,避免关节过度负荷。这种“力学反馈-运动控制”闭环,使训练强度与患者能力实时匹配,训练效率提升35%。

3. 远程康复的“数字孪生”

柔性电子织物采集的关节负荷数据可上传至云端,通过机器学习模型生成患者步态的数字孪生体。康复医师通过分析虚拟模型的力学仿真结果,可远程优化训练参数,实现“医院-家庭”康复场景的无缝衔接。

当前技术已实现关节负荷的动态追踪,但真正的突破在于将监测数据转化为治疗干预。下一代系统将集成电刺激单元,当检测到异常负荷模式时,自动触发目标肌肉的电刺激,形成“监测-评估-干预”一体化康复闭环。这种“力学感知-神经调控”的融合,或将成为步态康复领域的革命性技术。

Q1:柔性电子织物如何解决传统传感器透气性差的问题?

A1:通过将摩擦纳米发电单元嵌入聚酯纤维经纬交织结构,在保持织物透气性的同时实现压力感知,实测透湿率达318g/m²·h,满足长时间穿戴需求。

Q2:该技术能否用于儿童步态康复?

A2:柔性电子织物的弹性模量与儿童皮肤接近,且传感节点可裁剪为不同尺寸,目前已在小样本测试中验证其对脑瘫儿童步态异常的识别有效性。

Q3:关节负荷追踪对康复方案制定有何具体价值?

A3:例如,脑卒中患者偏瘫侧膝关节负荷不足可能提示股四头肌无力,系统据此可针对性增加该肌肉的抗阻训练强度,避免盲目训练导致的二次损伤。

Q4:柔性电子织物需要定期校准吗?

A4:实验表明,在6个月使用周期内,其压力响应特性保持稳定,无需频繁校准。仅在极端形变(超过设计形变量的300%)后需进行简单重置。

Q5:该技术与VR康复如何结合?

A5:柔性电子织物采集的关节负荷数据可驱动VR场景中的虚拟肢体运动,使患者在沉浸式环境中完成与自身力学状态匹配的训练任务,提升康复趣味性。

柔性电子织物技术通过材料创新与生物力学融合,突破了传统步态康复设备的监测维度局限。其核心价值在于将关节负荷这一关键力学参数纳入康复评估体系,为异常步态诊断、个性化训练方案制定及远程康复管理提供了全新工具。随着“监测-干预”闭环技术的成熟,该领域有望从被动感知向主动治疗演进,重新定义步态康复的临床实践标准。