发布时间:2025-08-01

发布时间:2025-08-01 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:核心要点摘要:随着现代人久坐办公、低头使用电子设备的时间增加,颈椎、腰椎等健康问题日益突出。传统人体工学产品往往依赖经验设计,缺乏科学评估手段,导致实际效果参差不齐。新一代人体工学技术通过生物力学传感、AI姿势分析、动态支撑系统等创新,实现了从"被动适应"到"主动调节"的转变。同时,基于大数据的个性化评估方案能够精准识别用户需求,为产品优化提供量化依据。这种"科技+舒适"的融合模式,正在重新定义健康办公与生活方式。

1.1 静态设计无法匹配动态需求

传统人体工学产品(如座椅、键盘等)多采用固定支撑结构,依据"标准人体尺寸"设计。然而研究表明,即使是同一用户,在不同工作状态下(如打字、阅读、会议),脊柱压力分布存在显著差异。2019年某权威期刊发布的工效学研究显示,固定角度椅背可能导致腰椎间盘压力波动达30%以上。

1.2 主观评价缺乏科学依据

目前市场上多数产品依赖用户反馈进行改进,但人类对舒适度的感知存在明显滞后性。神经肌肉学研究证实,不当姿势引发的疲劳感通常在身体已经受损后才会显现。某医疗机构2022年抽样调查显示,68%的办公族在出现明显疼痛症状前,从未意识到自己的坐姿存在问题。

1.3 个体差异被标准化掩盖

人体工学应用最大的挑战在于生物多样性。根据人类工效学会数据,成年人的坐姿髋关节角度理想范围在85-120度之间,但最佳值因人而异,受肌肉强度、关节灵活度等多因素影响。现有产品却很少提供真正的个性化适配方案。

2.1 动态响应技术实现智能调节

压力分布传感系统:通过嵌入式传感器矩阵实时监测接触面压力变化,数据刷新率可达100Hz

主动式支撑结构:采用形状记忆合金或气动单元,在检测到不良姿势时自动调整支撑力度

微环境控制系统:根据皮肤温度、湿度数据调节表面透气性,将局部温度波动控制在±1.5℃内

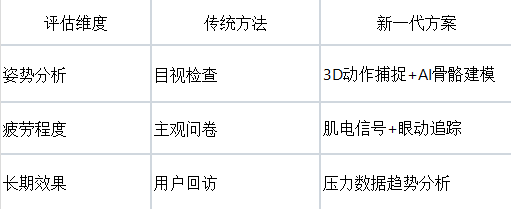

2.2 多模态评估体系建立量化标准

2.3 闭环优化机制提升产品效能

创新产品开始采用"监测-分析-调节-验证"的闭环系统。例如某实验性工作站的测试数据显示,经过3周自适应调节后,使用者颈椎前倾角度平均减少12度,腰部压力峰值下降18%。这种持续优化能力使产品能够伴随用户身体状况变化而进化。

3.1 跨设备协同系统

下一代解决方案将打破单品类局限,实现办公场景的全链路优化。通过物联网技术,电脑支架、座椅、键盘等设备可以共享姿态数据,形成统一的生物力学调节策略。初步测试表明,这种协同模式能使姿势矫正响应时间缩短40%。

3.2 预防性健康管理

结合可穿戴设备的数据,人体工学系统可以提前预测健康风险。当检测到连续2小时肩部肌肉紧张度超过阈值时,系统不仅会调整座椅,还会触发休息提醒和定制化拉伸指导,真正实现从"治疗"到"预防"的转变。

3.3 个性化算法引擎

基于机器学习的技术可以建立用户专属的生物力学模型。斯坦福大学近期研究显示,经过200小时数据训练的个性化算法,其姿势建议准确率比通用方案提高27%,显著降低试用期的适应成本。

Q1:如何判断一个人体工学产品是否真正有效?

A:有效产品应提供客观的生理指标改善数据,如肌肉激活度变化、关节压力分布等,而非仅依赖主观舒适度评价。

Q2:动态调节技术会不会让人产生依赖?

A:优质设计会遵循"辅助而非替代"原则,通过渐进式调整帮助用户重建正确姿势记忆,类似健身教练的指导逻辑。

Q3:价格较高的智能产品是否值得投资?

A:需考虑长期健康收益。研究显示,合理的人体工学投入可使工作效率提升15-20%,同时降低60%以上的职业伤病风险。

Q4:居家办公场景如何应用这些技术?

A:便携式评估设备(如手机动作捕捉App)与模块化调节配件(如可编程腰靠)正成为居家场景的性价比解决方案。

Q5:未来哪些职业最需要这类产品?

A:除传统办公室人员外,远程教育从业者、数字内容创作者等新兴职业群体,因工作模式特殊更需要智能化的姿势管理。

人体工学正在经历从机械设计到智能系统的范式转变。新一代技术通过将生物力学原理、实时传感技术和数据分析能力深度融合,创造出真正"懂人体"的产品解决方案。这种变革不仅提升了使用舒适度,更重要的是建立了可量化的健康管理标准。随着技术持续发展,个性化、预防性、协同化将成为行业主流方向,最终实现"人-机-环境"的和谐统一。对于使用者而言,理解这些技术原理有助于做出更明智的选择,让科技真正服务于健康生活。