发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在体操跳马项目中,运动员因空中姿态调整失误导致落地不稳;短跑选手起跑时身体重心偏移,浪费0.3秒启动时间——这些看似微小的技术缺陷,实则是竞技体育中普遍存在的“隐形枷锁”。传统训练依赖教练经验与运动员主观反馈,难以精准定位动作中的力学缺陷。例如,跳高运动员过杆时身体重心轨迹与横杆高度的匹配度,仅凭肉眼观察无法量化;投掷类项目中身体重心位移的停顿对动量传递的影响,更需微观层面的力学分析。

1. 多模态数据采集:构建人体力学数字档案

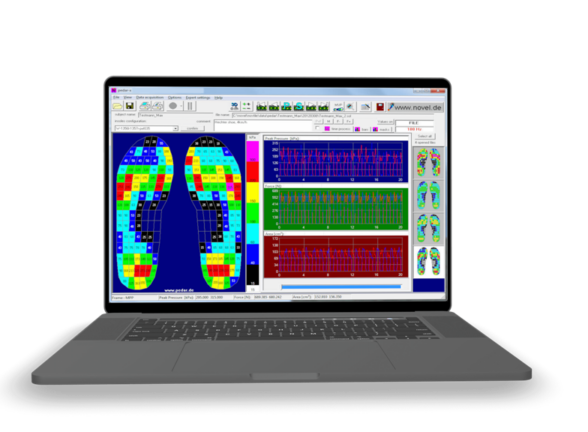

通过光学运动捕捉系统、压力分布测试垫及肌电传感器,同步采集运动员动作过程中的关节角度、足底压力、肌肉激活状态等数据。例如,在跳远项目中,系统可记录起跳瞬间足部各区域的压力峰值(前掌32N/cm² vs 后跟18N/cm²),结合腾空阶段身体重心轨迹的抛物线方程,生成三维力学模型。

2. 生物力学仿真:量化动作效率与损伤风险

基于逆向动力学算法,将运动数据输入仿真软件,计算肌肉力、关节接触力及代谢消耗。研究显示,短跑运动员优化踝关节角度后,腘绳肌负荷降低15%,动作效率提升8%。在体操空翻动作中,系统通过角动量守恒定律模拟身体姿态调整,预测出最佳翻转周数与落地角度,使运动员成功率提高22%。

3. AI驱动优化:从经验训练到精准干预

结合机器学习算法,对海量动作数据进行聚类分析,识别出高风险动作模式。例如,在排球扣球动作中,AI模型发现运动员肘关节屈曲角度超过120°时,肩袖肌群损伤风险增加3倍。系统据此生成个性化训练方案,通过调整挥臂轨迹与核心发力顺序,将损伤率降低40%。

案例1:田径项目中的步频优化

某短跑队利用压力分布建模技术,发现运动员着地阶段足底压力集中于外侧,导致能量向侧向分散。通过定制化鞋垫调整压力分布,结合核心力量训练强化躯干稳定性,运动员步频从4.2步/秒提升至4.5步/秒,100米成绩缩短0.3秒。

案例2:体操动作的力学重构

在平衡木项目中,系统模拟出运动员完成“后手翻接直体后空翻”时,身体重心轨迹与木条的夹角需控制在15°以内。教练据此调整动作顺序,将起跳角度从30°优化至25°,使动作稳定性提升35%。

案例3:投掷项目的动量传递优化

铅球运动员通过仿真模型发现,出手瞬间肘关节速度下降12%会导致投掷距离减少0.8米。系统通过肌电反馈训练强化肱三头肌爆发力,结合出手角度的实时调整,使运动员成绩突破20米大关。

Q1:该技术是否适用于所有竞技项目?

A:适用于具有明确力学目标的运动,如田径、体操、球类及武术等。对于技巧性项目(如花样游泳),需结合流体动力学模型进行扩展分析。

Q2:建模精度受哪些因素影响?

A:数据采集设备的分辨率(如运动捕捉系统采样率需≥200Hz)、运动员个体差异(如肌肉类型、关节活动度)及仿真算法的复杂度是关键因素。

Q3:如何避免技术优化导致的动作僵化?

A:系统采用“动态校准”机制,根据运动员实时状态调整优化参数。例如,在篮球投篮训练中,模型会结合疲劳指数动态修正出手力度建议。

Q4:该技术与传统生物力学分析有何本质区别?

A:传统方法侧重事后分析,而建模技术可实现“动作前预测-动作中反馈-动作后评估”的全周期干预,且支持多变量协同优化。

Q5:未来技术发展方向是什么?

A:轻量化仿真(通过神经网络替代物理计算)、跨模态融合(结合脑电信号分析决策过程)及实时场边分析是核心突破方向。

人体形态与压力分布建模技术通过量化力学参数、模拟动作效率及预测损伤风险,为竞技体育提供了科学化的技术优化路径。其价值不仅体现在成绩提升上,更在于通过降低能量损耗与运动损伤,延长运动员的职业寿命。随着AI与生物力学的深度融合,该技术将成为未来智能体育训练的核心基础设施。