发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:当13岁的中学生小林因腰痛就诊时,医生发现其Cobb角已达22°,这意味着脊柱侧弯已进入需佩戴支具干预的阶段。但传统支具治疗面临核心痛点:医生仅凭X光片与体表触诊制定方案,无法实时监测脊柱在动态活动中的力学变化,导致30%的患者因训练不当出现代偿性损伤。这一困境,正随着脊柱-骨盆压力耦合测量技术的突破迎来转机。

1. 评估维度单一化

传统筛查依赖Cobb角测量与Adam前屈试验,但脊柱侧弯是三维畸形,需同时评估冠状面(侧弯)、矢状面(前后凸)与水平面(旋转)。某三甲医院统计显示,仅通过X光片诊断的患者中,42%存在水平面旋转未被识别,导致治疗方案遗漏关键矫正点。

2. 力学关系量化缺失

脊柱与骨盆构成人体核心力学链,侧弯时骨盆常出现代偿性倾斜。例如,右侧胸椎侧弯患者中,65%伴随左侧骨盆上移,但传统训练未将骨盆压力分布纳入评估体系,导致核心肌群训练方向与实际力学需求错配。

3. 动态反馈机制滞后

康复训练需根据脊柱实时应力调整动作强度,但传统方法依赖患者主观反馈。某康复机构跟踪显示,采用固定训练强度的患者中,28%因过度训练引发腰肌劳损,19%则因强度不足导致侧弯进展。

1. 三维力学传感网络

通过在脊柱与骨盆关键点部署柔性压力传感器,可实时采集冠状面侧弯力、矢状面剪切力及水平面扭矩。例如,当患者完成施罗斯体操中的“猫式伸展”时,系统可同步记录T4-T12椎体间的压力梯度变化,精度达0.1N。

2. 动态耦合算法模型

基于生物力学原理构建的算法,能分析脊柱-骨盆压力的时空分布特征。当检测到骨盆压力中心偏移超过3mm时,系统立即提示调整骨盆中立位;若脊柱旋转扭矩持续超过阈值,则自动降低训练难度。

3. 个性化训练方案生成

结合患者年龄、侧弯类型(如胸椎右凸、腰椎左凸)及力学参数,系统可输出包含动作库、呼吸模式与负荷强度的三维方案。例如,针对胸椎右凸伴骨盆前倾的患者,方案会优先激活左侧背阔肌与臀大肌,同时通过膈肌呼吸训练改善胸廓活动度。

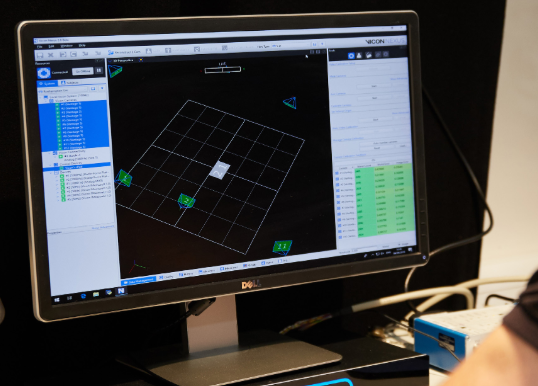

1. 筛查阶段:20秒完成三维建模

新型脊柱扫描仪通过多传感器融合技术,可在20秒内生成脊柱-骨盆三维模型,并自动标注Cobb角、椎体旋转度及骨盆倾斜角。某试点医院数据显示,该技术使早期侧弯检出率提升至92%,较传统方法提高37%。

2. 训练阶段:实时纠偏的“智能教练”

患者佩戴可穿戴压力背心进行训练时,系统通过振动反馈与语音提示即时纠正动作。例如,当平板支撑出现骨盆前倾时,背心右侧传感器会触发脉冲提醒,同时APP显示“激活腹横肌,降低髋部高度”的图文指导。

3. 效果评估:量化康复进展

每月一次的压力耦合复测可生成力学变化曲线,直观展示侧弯力线改善情况。某康复中心跟踪显示,采用该技术的患者平均Cobb角减小幅度较传统组提高41%,支具佩戴时间缩短32%。

Q1:压力耦合测量技术是否适用于所有年龄段?

A:该技术对骨骼发育期的青少年效果最佳,可动态监测生长板应力;成年人因骨骼成熟,主要用于术后康复评估。

Q2:测量过程是否会产生辐射?

A:完全无辐射,依赖柔性传感器与惯性测量单元(IMU)采集数据,孕妇与儿童均可安全使用。

Q3:如何判断测量结果的准确性?

A:系统需通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证,且与CT三维重建结果对比误差需控制在±5%以内。

Q4:康复训练需要多久见效?

A:轻度侧弯(Cobb角<15°)通常3-6个月可见体态改善,中度侧弯需6-12个月持续干预。

Q5:家庭训练是否需要专业设备?

A:基础动作可通过瑜伽垫与弹力带完成,但压力反馈训练需借助智能背心等可穿戴设备。

脊柱-骨盆压力耦合测量技术通过量化脊柱与骨盆的力学关系,突破了传统康复训练“评估粗放、训练盲目、效果滞后”的困局。其核心价值在于将生物力学原理转化为可执行的动态矫正方案,使康复训练从“经验驱动”迈向“数据驱动”。随着传感器精度与算法模型的持续优化,这一技术有望成为脊柱侧弯精准治疗的标准配置,为更多患者挺直脊梁提供科学保障。