发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:运动结束后的半小时内,你是否注意到呼吸频率仍未完全平复?这种看似平常的现象,实则是机体在进行一场精密的“能量重建工程”。运动后过量氧耗(Excess Post-exercise Oxygen Consumption, EPOC)作为运动生理学的核心指标,揭示了人体从高强度消耗到静息状态的代谢过渡规律。本文将通过技术解析与机制拆解,带你穿透运动表象,直击能量代谢的底层逻辑。

1.1 传统氧债理论的颠覆性修正

20世纪初,运动生理学界普遍认为运动后持续耗氧是为了偿还“氧债”(运动中无氧代谢产生的乳酸氧化所需氧气)。但近年研究发现,短时高强度运动后血乳酸浓度持续上升时,耗氧量已恢复静息水平;而长时间运动后乳酸浓度下降,耗氧量却维持高位。这一矛盾现象推动学界重新定义EPOC——它不仅是氧债偿还,更是机体恢复代谢稳态的综合过程。

1.2 能量代谢的“三重奏”

EPOC的生理本质体现在三个维度:

能量系统再平衡:磷酸原系统(ATP-CP)需消耗氧气重新合成,肌糖原再合成消耗ATP总量的12%-15%;

体温调节消耗:运动后核心体温升高1-3℃,每升高1℃基础代谢率增加13%;

激素驱动代谢:儿茶酚胺浓度上升激活钠钾泵,占恢复期总氧耗的25%-40%。

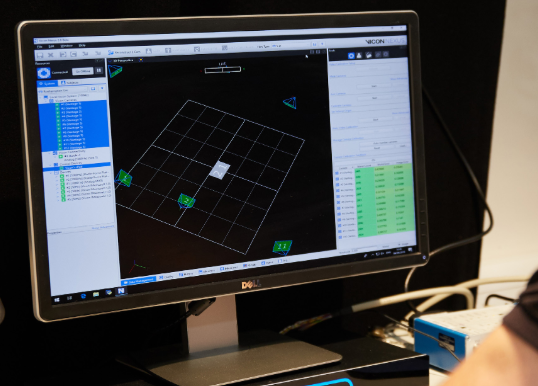

2.1 实验室级精度:气体分析仪的“黄金标准”

通过收集运动后呼出气体,利用红外光谱或电化学传感器测量氧气与二氧化碳浓度差,可精确计算EPOC值。例如,80%最大功率输出训练后,前10分钟EPOC占总量的52%,其中钠钾泵活性贡献率从41%降至18%,揭示不同恢复阶段的主导机制。

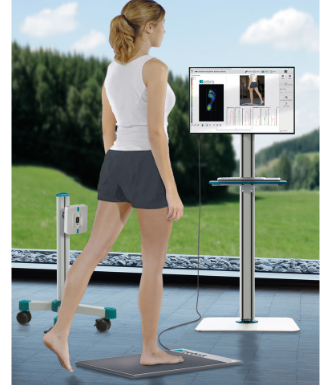

2.2 穿戴设备革命:心率算法的“智能推演”

基于Firstbeat算法的模型,通过输入最大摄氧量(VO2max)与运动心率数据,可估算EPOC值。例如,以最大心率75%跑步45分钟,EPOC值约为50ml/kg;而低于65%最大心率的轻松跑,EPOC积累显著减缓。该技术已应用于专业运动队训练监控,如自由式滑雪空中技巧国家队通过分析疲劳恢复得分优化训练计划。

3.1 减脂策略的“代谢杠杆”

高强度间歇训练(HIIT)可引发显著EPOC效应,使代谢率提升15%-20%并持续24-48小时。研究显示,15分钟HIIT的EPOC能耗可能超过1小时低强度有氧运动。但需注意,EPOC额外能耗仅占运动总能耗的6%-15%,减脂仍需以运动中的直接消耗为主。

3.2 康复医学的“动态指标”

心肌梗死患者康复训练后EPOC恢复速率降低,反映心功能状态;膝关节术后通过监测股四头肌SmO2(肌肉氧饱和度)水平,可精准判断负重训练的安全性。这些应用突破了传统静态评估的局限,实现个体化康复方案的动态调整。

3.3 过度训练的“预警信号”

长期高强度运动可能导致EPOC恢复成本积累。若运动员EPOC峰值持续异常升高,可能提示代谢压力超载,需及时调整训练强度与恢复策略。

Q1:EPOC值越高,减脂效果越好吗?

A:EPOC的额外能耗有限(占运动总能耗6%-15%),减脂核心仍在于运动中的直接能量消耗。高EPOC训练(如HIIT)更适合时间有限的人群,但需配合营养管理避免肌肉分解。

Q2:低强度运动是否没有EPOC效应?

A:低强度运动(<30%VO2max)的EPOC主要出现在运动初期,此后积累不明显。强度超过50%VO2max时,EPOC呈指数级增长。

Q3:运动后立即休息会降低EPOC吗?

A:是的。高强度训练后进行低强度动态恢复(如骑行)可降低EPOC值,加速身体恢复。专业运动员常在比赛后立即进行低强度活动,配合补给促进代谢物清除。

Q4:EPOC监测能否用于普通健身者?

A:可以。通过智能手表的心率算法估算EPOC,可帮助健身者量化训练负荷,避免盲目追求高强度导致过度疲劳。

Q5:EPOC与基础代谢率(BMR)有何关系?

A:EPOC反映运动后短期的代谢提升,而BMR是静息状态下的长期能耗。规律运动可同时提高BMR(每增加1kg肌肉,每日多消耗12kcal)与EPOC效应。

运动后过量氧耗(EPOC)作为机体恢复的“能量指纹”,通过气体分析与心率算法等技术手段,揭示了激素调节、体温维持、代谢物再合成等关键机制。其应用场景覆盖竞技训练、减脂策略、康复医学等领域,既可作为训练负荷的量化指标,也能预警过度训练风险。理解EPOC的本质,意味着掌握优化运动效益的科学钥匙——让每一次喘息,都成为身体升级的契机。