发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在竞技体育与大众健身领域,无氧阈强度训练是提升耐力的关键手段。然而,传统训练方法依赖运动员主观感受或固定心率区间,难以精准定位个体无氧阈强度窗口期。当训练强度低于阈值时,无法有效刺激有氧代谢能力提升;若超过阈值,乳酸堆积会导致肌肉疲劳,甚至引发运动损伤。这种“模糊训练”模式,已成为制约训练效果的核心痛点。

乳酸代谢的动态平衡

无氧阈是人体从有氧代谢向无氧代谢过渡的临界点。当运动强度超过该阈值时,糖酵解速率加快,乳酸生成量超过清除能力,导致血液中乳酸浓度急剧上升。此时,肌肉酸度增加,能量转化效率下降,运动持续时间显著缩短。研究表明,未经系统训练的个体,无氧阈通常出现在最大摄氧量的70%-80%;而经过长期训练的运动员,该阈值可提升至85%-90%。

传统监测方法的局限性

主观判断误差:运动员通过呼吸急促程度、肌肉酸痛感等主观感受评估训练强度,易受个体耐受性、环境因素干扰。

固定心率区间的滞后性:以心率作为训练强度指标时,心率变化滞后于乳酸生成,无法实时反映代谢状态。

采血检测的侵入性:实验室级血乳酸测定需采血,操作复杂且无法连续监测,难以应用于日常训练。

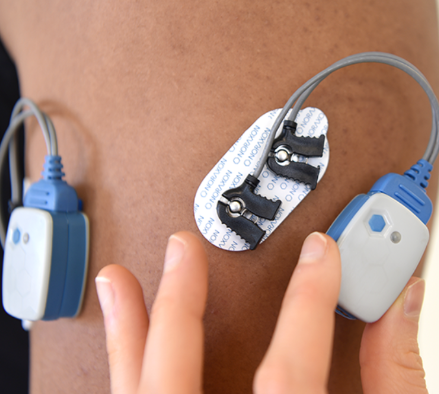

无创血乳酸监测:打开无氧阈训练的“精准之窗”

传统血乳酸检测通过采集血液样本,利用酶电极法测量乳酸浓度。而无创监测技术通过光学传感器或生物电传感器,捕捉皮肤表面代谢产物变化,间接推算血乳酸浓度。例如,近红外光谱技术可分析肌肉组织中的氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白比例,结合算法模型反推乳酸水平。

动态调整训练强度:通过实时数据反馈,运动员可在训练中及时调整配速或负荷,确保始终处于无氧阈强度窗口期。例如,当血乳酸浓度超过4mmol/L时,系统提示降低强度;若低于2mmol/L,则建议增加负荷。

预防过度训练:连续监测可识别乳酸清除能力变化,当乳酸浓度持续高于阈值且恢复缓慢时,提示运动员需降低训练频率或强度,避免肌肉损伤。

个性化训练方案:基于个体无氧阈差异,制定针对性训练计划。例如,耐力型运动员可通过间歇训练提升乳酸耐受性;力量型运动员则需结合有氧训练,扩大无氧阈强度范围。

在马拉松训练中,运动员佩戴无创血乳酸监测设备,以无氧阈对应速度进行30-40分钟匀速跑。研究显示,经过12周系统训练,运动员的无氧阈速度可提升6%-9%,最大摄氧量提高5%-8%。同时,间歇训练法(如5分钟阈值跑+3分钟低强度恢复)可使触地时间减少8.3%,降低膝关节负荷。

Q1:无创血乳酸监测的准确性如何?

A1:目前技术通过多传感器融合与算法优化,误差范围可控制在±0.5mmol/L以内,满足日常训练需求。

Q2:哪些人群适合使用无创监测设备?

A2:竞技运动员、健身爱好者及康复期患者均可使用,尤其适用于需要精准控制训练强度的场景。

Q3:无创监测能否替代实验室检测?

A3:无创设备适用于动态监测与日常训练,实验室检测仍用于精准阈值测定与科研分析。

Q4:如何根据监测数据调整训练计划?

A4:当血乳酸浓度持续高于阈值时,降低强度或增加恢复时间;若长期低于阈值,则需逐步提升负荷。

Q5:无创监测设备的佩戴是否影响运动表现?

A5:设备设计轻量化,通常佩戴于上臂或躯干,对运动动作无显著干扰。

无创血乳酸实时监测技术通过动态捕捉代谢状态,为无氧阈强度训练提供了“精准标尺”。它不仅解决了传统方法的主观性与滞后性难题,更通过个性化数据反馈,帮助运动员在安全范围内最大化训练效益。未来,随着传感器精度与算法模型的持续优化,这一技术有望成为运动训练领域的“标配工具”,推动竞技水平与大众健康双提升。