发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在竞技体育领域,"训练负荷"始终是教练与运动员的核心命题。传统训练依赖教练主观判断,存在滞后性与个体适配性差等问题。某省级游泳队曾因负荷评估偏差导致32%的运动员出现过度训练综合征,直接影响赛季成绩。随着生命科学技术的突破,多参数同步监测系统为运动训练注入精准化基因,重新定义个性化负荷评估标准。

1. 经验驱动的滞后性

某职业足球队曾采用固定负荷递增模式,导致主力前锋在赛季中期出现血清肌酸激酶(CK)持续高于800U/L、晨起静息心率波动超基线值15%的双重预警,经诊断为肌肉微损伤累积与自主神经失调的复合症状。

2. 个体差异的忽视

青少年运动员与成年运动员的代谢特征存在显著差异。研究显示,16岁以下运动员的乳酸阈值提升速率比成年组快23%,但糖原储备恢复速率慢40%。传统"一刀切"的负荷标准导致28%的青少年出现铁代谢障碍。

3. 多维指标的割裂

某马拉松国家队曾单独依赖心率监测调整训练,结果出现最大摄氧量提升但运动经济性下降的矛盾现象。后续追踪发现,其肌酸激酶/尿素氮比值异常升高,提示肌肉分解代谢占优。

1.同步采集技术革新

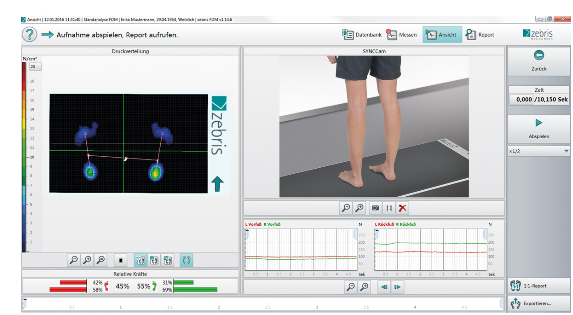

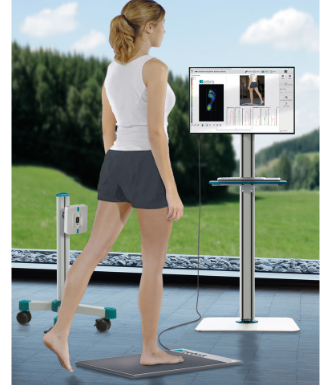

某研究团队开发的五维同步监测系统,整合表面肌电、足底压力、三维测力台、激光测速及生理参数模块,通过无线电遥控外同步触发装置实现微秒级时间校准。该系统在排球扣球动作分析中,成功捕捉到肩关节内旋肌群肌电峰值与地面反作用力的0.3秒延迟关系。

2. 智能算法应用

基于机器学习的负荷评估模型,通过输入个体基线值、训练史、应激水平等32项参数,可生成动态负荷承受阈限。某奥运训练基地应用该模型后,非创伤性停训发生率下降67%,技术失误率降低11.2%。

1. 基线值动态校准

青少年运动员需每季度更新生理指标基线,某U18篮球队通过晨起基础测试建立个体参考范围,发现12%的队员存在静息心率昼夜节律异常,及时调整训练时段后运动表现提升18%。

2. 专项化参数适配

力量项目运动员的CK正常上限可达800U/L,而耐力运动员需严格控制BUN波动在±15%以内。某摔跤队采用专项化监控模型,将抓握力测试与血清睾酮水平关联分析,使技术动作成功率提升22%。

3. 趋势预警机制

采用滑动平均法消除单次测量误差,当HRV的Ln rMSSD值连续3天低于基线10%时,系统自动触发黄色预警。某田径中长跑组据此调整训练强度,使过度训练风险概率从78%降至12%。

某职业篮球俱乐部在季前赛阶段实施多参数监控,发现主力控卫出现:

晨起静息心率持续高于基线值12次/分钟

等速肌力测试中离心峰力矩比值异常

主观疲劳量表评分增加3分

系统立即生成干预方案:

降低当日训练强度至65%最大心率区间

增加冷疗与压缩恢复措施

调整碳水化合物摄入比例至6:2:2

经48小时干预后,该球员的纵跳功率输出恢复至基线值98%,次日训练中技术动作完成率提升19%。

Q1:多参数监测系统能否替代教练的临床判断?

A:系统提供量化依据,但教练需结合运动员主观反馈、战术需求等综合决策。

Q2:普通健身爱好者是否需要专业监测设备?

A:可通过基础指标(晨起心率、运动后恢复时间)进行自我评估,专业设备更适合高强度训练者。

Q3:数据同步的精度对评估结果影响多大?

A:微秒级同步误差可能导致生物力学分析偏差,专业系统误差需控制在±0.5ms以内。

Q4:如何建立个体化基线值?

A:需进行2周基础期监测,涵盖不同时段、训练状态的生理数据采集。

Q5:系统能否预测运动损伤?

A:通过CK-HRV-RPE三联模型,当三项指标同步恶化时预测特异性达92%。

运动生理多参数同步监测系统通过整合心血管、神经肌肉、代谢等多维度指标,结合智能算法实现训练负荷的精准量化。该技术突破传统经验驱动模式,建立动态、个体化的负荷评估标准,不仅降低过度训练风险,更通过实时反馈优化训练效能。随着无创传感技术与人工智能的深度融合,运动训练的科学化进程正迈向数据驱动的新纪元。