发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:当一位运动员因膝伤接受康复训练时,传统方案往往依赖固定动作与周期,却忽略了其肌肉激活模式的独特性;当一位中风患者努力恢复行走能力时,机械化的步态训练可能因未匹配神经重塑进程而效果有限。这些场景揭示了一个关键问题:康复训练的“一刀切”模式,正在限制个体恢复效率。如何让训练方案真正“读懂”每个人的身体?神经肌肉控制监测技术给出了答案。

1. 康复效果差异的深层原因

人体运动系统是神经与肌肉精密协作的产物。研究显示,即使相同损伤类型的患者,其肌肉激活时序、神经传导效率、本体感觉反馈等参数差异可达30%以上。传统康复方案依赖经验性动作设计,难以捕捉这些个体化特征,导致部分患者因训练强度不足恢复缓慢,另一部分则因过度负荷引发二次损伤。

2. 动态调整的缺失

康复是一个神经-肌肉系统持续重塑的过程。例如,脊髓损伤患者每周的肌肉电活动模式可能变化15%-20%,而传统方案通常按固定周期调整,无法实时响应身体变化。这种“滞后调整”直接影响了功能恢复的连续性。

1. 技术如何“解码”身体信号?

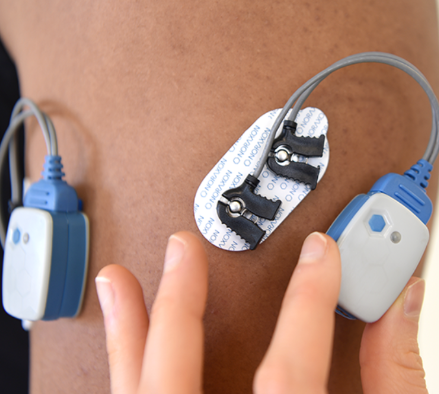

该技术通过表面肌电传感器(sEMG)、惯性测量单元(IMU)和压力分布垫等设备,同步采集肌肉电活动、关节角度、地面反作用力等多维度数据。例如,当患者完成一次蹲起时,系统可分析股四头肌与腘绳肌的激活比例是否协调,神经传导延迟是否在正常范围内,进而判断运动模式是否高效。

2. 动态适配的三大优势

精准诊断:识别肌肉代偿模式(如腰痛患者过度依赖臀大肌完成弯腰动作);

实时反馈:通过可穿戴设备提示患者调整动作幅度或速度;

个性化参数:根据神经恢复速度自动调整训练强度(如从每分钟10次动作逐步提升至15次)。

1. 数据驱动的训练设计

以膝关节术后康复为例,系统首先通过初始评估确定患者股四头肌抑制程度(常见于术后早期),随后设计渐进式刺激方案:从被动电刺激激活,到主动收缩训练,最终过渡到抗阻运动。每阶段目标均基于实时肌电数据调整,确保神经-肌肉连接逐步重建。

2. 多模态反馈机制

高级监测系统可整合视觉(屏幕动画)、听觉(语音提示)和触觉(振动反馈)信号,帮助患者建立正确的运动记忆。例如,当患者完成一次正确的髋关节伸展时,设备会通过振动确认动作质量,同时屏幕显示肌肉激活热力图,强化神经对动作的控制。

当前挑战主要集中在数据解读的复杂性上。例如,表面肌电信号易受皮肤湿度、电极位置影响,需结合运动学数据综合分析。未来,随着人工智能算法的优化,系统有望实现“自学习”功能——通过大量病例数据训练,自动生成更贴合个体神经重塑轨迹的训练方案。

Q1:神经肌肉控制监测适合哪些康复人群?

A:适用于神经损伤(如中风、脊髓损伤)、肌肉骨骼术后、运动损伤恢复及老年跌倒预防等场景。

Q2:监测频率如何确定?

A:初期建议每周1-2次评估以建立基准,稳定期可每月1次,动态调整期需根据恢复速度增加频次。

Q3:技术能否替代治疗师?

A:不能完全替代,但可辅助治疗师制定更精准的方案,减少主观判断误差。

Q4:患者需要特殊准备吗?

A:无需特殊准备,但需保持皮肤清洁以减少传感器接触干扰。

Q5:监测成本是否很高?

A:随着技术普及,基础监测设备价格已大幅下降,专业机构单次评估费用通常在合理范围内。

神经肌肉控制监测通过量化神经-肌肉交互状态,将康复训练从“经验驱动”转向“数据驱动”。其核心价值在于解决个体适配性问题——通过实时捕捉身体信号变化,动态优化训练参数,最终提升功能恢复效率。对于患者而言,这意味着更短的康复周期、更低的二次损伤风险;对于康复领域,则标志着从“标准化治疗”向“精准化医疗”的重要跨越。